Les ballons stratosphériques ouverts.

Résumé

Après avoir défini ce qu’est un ballon stratosphérique ouvert et décrit les différentes couches de

l’atmosphère dans lesquelles il est amené à évoluer, nous nous penchons sur la mécanique du vol de ce

ballon.

Nous détaillons principalement le rôle de la poussée d’Archimède, moteur du ballon, et l’évolution de

celle-ci au cours des différentes étapes du vol du ballon.

Nous en déduisons alors l’évolution de la vitesse ascensionnelle du ballon.

Chaque étape du vol est modélisée soit par une expérience, soit par un modèle numérique.

Enfin, un véritable ballon stratosphérique ouvert a été « lâché » (mais tenu par une ficelle, à cause de

problèmes d’autorisation de vol).

Problématiques du sujet

- Qu’est ce qu’un ballon stratosphérique ouvert ?

- Pourquoi et comment vole t-il ?

- Comment son utilisation peut-elle permettre à des lycéens de mieux comprendre quelques

caractéristiques de l’atmosphère terrestre ?

Sommaire

Introduction.............................................................................................................................................1

I. Conception d’un ballon stratosphérique ouvert ..........................................................................3

I.1. Choix du matériau ..................................................................................................................3

I.2. Réalisation de maquettes........................................................................................................3

I.3. Remarques...............................................................................................................................4

II. Le vol théorique d’un ballon stratosphérique ouvert..............................................................5

II.1. Présentation globale du vol ....................................................................................................5

II.2. La poussée d’Archimède : moteur du ballon........................................................................5

II.2.1. Définition..........................................................................................................................5

II.2.2. Conditions d’envol du ballon.........................................................................................5

II.2.3.1. Description de l’expérience....................................................................................6

II.2.3.2. Interprétation..........................................................................................................7

II.2.3.2.a. Mesure de la masse volumique de l’huile .........................................................7

II.2.3.2.b. Caractéristiques du flacon.................................................................................7

II.2.3.2.c. Masse volumique du flacon rempli....................................................................7

II.2.3.2.d. Mesure des volumes d’eau et d’huile nécessaires au décollage ......................7

II.2.3.2.e. Comparaison du poids du flacon et poussée d’Archimède..............................7

II.3. L’ascension du ballon.............................................................................................................7

II.3.1. Vitesse ascensionnelle dans la troposphère...................................................................9

II.3.2. Vitesse ascensionnelle dans la stratosphère..................................................................9

II.4. Le vol au plafond et la descente du ballon............................................................................9

III. Modélisations.............................................................................................................................10

III.1. Hypothèses.........................................................................................................................10

III.1.1. Influence de g.................................................................................................................10

III.1.2. Frottements de l’air ......................................................................................................10

III.2. Caractéristiques de notre ballon stratosphérique ouvert..............................................10

III.2.1. Caractéristiques géométriques.........................................................................................10

III.2.2. Mesure du coefficient de traînée Cx du ballon...............................................................11

III.3. Modélisation numérique de l’ascension de notre ballon ...............................................11

III.3.1. Modélisation de l’atmosphère concernée durant le vol.............................................11

III.3.1.1. Température de l’air dans la troposphère et dans la stratosphère ..................11

III.3.1.2. Pression de l’air.....................................................................................................12

III.3.1.3. Masse volumique de l’air......................................................................................14

III.3.2. Etude du mouvement vertical du ballon.....................................................................14

III.3.2.1. Masse volumique du ballon..................................................................................14

III.3.2.2. Calcul de la quantité de matière..........................................................................14

III.3.2.3. Vitesse ascensionnelle du ballon..........................................................................14

III.4. Modélisation du vol selon une maquette.........................................................................15

III.4.1. Cahier des charges et fabrication................................................................................15

III.4.2. Expérience......................................................................................................................15

III.4.3. Interprétation de l’expérience......................................................................................16

III.4.4. Améliorations de l’expérience précédente..................................................................16

III.5. Vol du ballon......................................................................................................................17

Conclusion générale et perspectives....................................................................................................18

Bibliographie et netographie................................................................................................................19

Annexe 1 : Feuille de calculs pour la modélisation............................................................................20

Annexe 2 : Photos de la fabrication de la première colonne.............................................................21

Annexe 3 : Photos de la fabrication de la deuxième colonne ............................................................22

1

Introduction

Un ballon stratosphérique ouvert est un ballon à gaz, c'est-à-dire que sa sustentation est due aux

caractéristiques des gaz dont il est rempli. Le ballon à gaz est un aérostat créé par le physicien Jacques Charles

avec l’aide des frères Robert et dont le premier vol avec passagers a été effectué le 27août 1783, 6 mois après

qu’une montgolfière ait emmené des personnes pour la première fois dans les airs. Plus tard, les ballons à gaz

eurent surtout la fonction d’élévation d’hommes dans les airs comme pendant la première guerre mondiale pour

surveiller les tranchées adverses. Aujourd’hui ils servent comme aérostat pour l’aviation de loisirs mais

d’autres sortes de ballons servent à des missions scientifiques. En effet, ces ballons sont des moyens peu

coûteux de mener des expérimentations spatiales et atmosphériques et ainsi valider les mesures des satellites.

Trois types de ballons aux caractéristiques et objectifs différents sont lâchés pour ces missions.

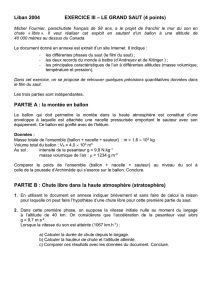

Type de ballon Volume Altitude Masse

embarquée Durée de vol Utilisation

Ballon dilatable Inférieur à 10

m

3

Environ

40 km Inférieure à 3

kg 2 à 3 heures Sondages météorologiques

Ballon pressurisé Inférieur à

500 m

3

Inférieur à

20 km Environ 5 kg Quelques

jours à trois

mois

Etude de l’atmosphère et

du mouvement des masses

d’air

Ballon

stratosphérique

ouvert

De 3000 m

3

à

1 200 000 m

3

15 à 40

km 50 à 2500 kg De 7 à 24

heures

- Etude de la chimie et la

physique de la stratosphère

- Astronomie

Intéressons nous particulièrement aux ballons

stratosphériques ouverts.

Les ballons stratosphériques ouverts ont commencé

à être utilisés aux Etats-Unis en 1947 et en France, les

premiers lâchés ont été effectués en 1962.

Le ballon stratosphérique est une enveloppe de

polyéthylène contenant de l’hélium ou du dihydrogène.

Le ballon est dit ouvert quand sa partie inférieure

communique avec l’extérieur, nous verrons pourquoi

dans la partie suivante. Ces ballons sont de grandes

tailles puisqu’ils ont un volume qui varie de 3000 à

350 000 m

3

(soit un diamètre de 20 m et une surface de

toile utilisée d’environ 2,5 hectares.

Leur altitude de vol varie de 11 à 50 km et leur

grand avantage est qu’ils permettent d’embarquer des

charges de matériel scientifique très importantes

pouvant aller jusqu’à 2500 kg. Cependant, leur durée de

vol est limitée puisqu’ils ne peuvent voler plus de 24

heures (sauf de nouveaux ballons qui peuvent atteindre

quelques jours de vol mais guère plus).

Intéressons nous désormais à la couche d’atmosphère concernée par le vol de tels ballons

2

La couche d’atmosphère concernée par le vol

Durant son vol, le ballon stratosphérique ouvert traverse deux couches principales de l’atmosphère. Il décolle

dans la troposphère, et, à 11 km d’altitude, il entre dans la stratosphère. Il convient donc d’expliquer les

caractéristiques de ces couches, dont les caractéristiques sont des facteurs qui influent sur le vol des ballons.

Tout d’abord intéressons nous à la troposphère. C’est une couche variant de 8 km (aux pôles) à 15 km (à

l’équateur) d’altitude. Dans cette couche, la température varie proportionnellement avec l’altitude. En effet, elle

perd environ 6,4 °C tous les 1000 m jusqu’à atteindre des températures inférieures à -50 °C. Cette température

varie aussi avec la pression. La pression diminue fortement avec l’altitude, passant d’environ 1013 à 200 hPa :

on note que 75% de la masse de l’air de toute l’atmosphère se trouve dans la troposphère. Enfin, c’est dans cette

couche que se situent les nuages ainsi que tous les grands mouvements atmosphériques et les turbulences liées

au relief et au climat.

Quand il arrive à environ 11 km d’altitude, le ballon franchit la tropopause, limite de la troposphère et

de la stratosphère. La caractéristique principale de la stratosphère est qu’elle est dynamiquement stable. Au

niveau de la tropopause, il se produit un changement : la température remonte. En effet la stratosphère est

réchauffée par le rayonnement ultraviolet du soleil. La couche d’ozone, couche stoppant une grande partie des

rayons ultraviolets provenant du soleil (préservant ainsi la troposphère de ces rayons) est située dans la

stratosphère, de 12 à 30 km d’altitude environ, et n’empêche pas ou peu le réchauffement dans cette couche.

Ceci explique en partie, avec des échanges complexes de chaleur avec les autres couches, la température

presque constante dans les basses altitudes de la stratosphère (de 11 à 35 km) ainsi que le réchauffement régulier

et croissant avec l’altitude au dessus de 35 km (plus l’altitude est élevée, moins les rayons ont traversé d’ozone).

Concernant la pression dans la stratosphère, elle diminue aussi avec l’altitude jusqu’à atteindre des chiffres de

1hPa dans ses plus hautes couches vers 50 km.

Ces baisses de pression et de température entraînent que la masse volumique de l’air diminue avec

l’altitude. En effet elle passe d’environ 1 kg/m

3

au sol à presque 0,001 kg/m

3

aux plus hautes altitudes de la

stratosphère.

Maintenant que nous savons ce qu’est un ballon stratosphérique ouvert et que nous connaissons les

caractéristiques de son milieu d’évolution, tentons de comprendre pourquoi et comment le ballon vole.

Tout commence par la conception d’un ballon stratosphérique ouvert. Nous nous intéressons ensuite à la

poussée d’Archimède et à son rôle dans les différentes phases du vol du ballon. Enfin, n’ayant pas pu réaliser un

véritable vol, nous avons modélisé numériquement le vol du ballon que nous avons construit et nous avons

confronté nos résultats à ceux obtenu lors des expériences réalisées avec une maquette.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

1

/

27

100%