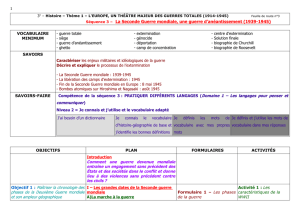

Ch. 2- La Seconde Guerre mondiale

Thème 2 – La guerre et les régimes totalitaires (17 – 18 h)

Ch. 2- La Seconde Guerre mondiale

Guerre d'anéantissement et génocide des Juifs et des Tziganes.

Les combats de la Résistance contre l'occupant nazi et contre le régime de Vichy.

La 2GM est abordée d’abord comme paroxysme de la violence du siècle, en raison de la nature des combats comme des génocides, puis

comme conflit idéologique, moral et politique, étudié dans le cadre français de l’affrontement entre la Résistance et le régime de Vichy.

1- Guerre d'anéantissement et génocide des Juifs et des Tziganes (3 h)

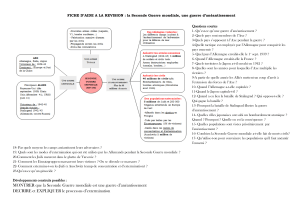

→ Dans quelle mesure la Seconde guerre mondiale apparait-elle comme une « guerre d’anéantissement » ?

La Seconde Guerre mondiale témoigne d’un degré supplémentaire dans la guerre totale, d’où l’étude de la volonté d’anéantissement

de l’adversaire. Il ne s’agit pas d’entrer dans le détail, mais d’aborder trois points.

-Les caractéristiques nouvelles de la guerre : place des idéologies, guerre de mouvement, extension géographique, guerre technique et

industrielle.

-La dimension de guerre d’anéantissement, physique et moral, recherché sur le front germano-soviétique ou dans la conquête

japonaise de la Chine ; anéantissement militaire et politique visé par les alliés dans les défaites allemandes et japonaises ; ampleur des

destructions (humaines et matérielles) qui en résulte.

La problématique de guerre d’anéantissement ne doit pas conduire à mettre sur le même plan tous les belligérants, ni tous les actes. Les

prisonniers Russes de la Wehrmacht, les prisonniers allemands de l’armée soviétique, anglais ou américains détenus par l’armée

japonaise ne subissent pas le même sort que les Allemands ou les Japonais détenus par les armées des démocraties. C’est l’Allemagne

nazie qui a pris l’initiative des bombardements de terreur sur les villes ennemies. Même si elle a de multiples raisons, l’utilisation de

l’arme atomique répond à la perspective des pertes colossales que provoquerait la résistance acharnée du Japon, expérimentée dans les

îles du Pacifique. La guerre a été particulièrement inexpiable, voire plus atroce dans la violation des conventions internationales et la

systématisation des violences envers les civils sur certains théâtres d’opération (Chine, Russie, Europe orientale).

-La forme paroxystique du massacre des Juifs et des Tziganes comme un phénomène particulièrement révélateur de cette dimension

d’anéantissement de la guerre au XXe siècle.

2- Les combats de la Résistance contre l'occupant nazi et contre le régime de Vichy (2 heures)

→ Quelles sont les différentes dimensions des combats de la Résistance ?

Même si le régime de Vichy n’est pas assimilable à un régime totalitaire, son idéologie réactionnaire et autoritaire comme sa politique

(collabo, persécution, répression) en ont fait un allié du nazisme. A ce titre, si la Résistance nait d’abord de la volonté patriotique et

nationale de chasser l’armée allemande, son combat contre Vichy devient politique et idéologique, partie prenante du grand

affrontement des démocraties et des fascismes.

Deux temps ou deux aspects sont susceptibles d’organiser cette étude.

- Le choc de la débâcle de 1940 amène à une remise en cause radicale d’une république apparemment consolidée par la victoire en

1918, mais que les crises des années 1930 ont fragilisée. Le régime de Vichy a un discours violemment antirépublicain. Il convient de

faire apparaître les principes de ce régime et sa politique.

- Face aux outrances de la réaction, la défense de la République se replie dans la Résistance. L’histoire de la Résistance est celle d’une

redécouverte progressive de l’idéal républicain. Ce n’est vraiment qu’à partir de l’été 1941 que la lutte contre Vichy et la réaffirmation

de l’idée républicaine deviennent une priorité pour la Résistance intérieure. En 1942, la France libre fait à son tour de la restauration

d’un régime démocratique son principal objectif. La République devient le dénominateur commun entre les mouvements de résistance.

À l’aide de témoignages, il s’agit de montrer que par son fonctionnement, la Résistance est une démocratie à l’œuvre.

-La nouvelle légitimité que quatre années d’occupation et de combats ont donnée à l’idée républicaine peut faire l’objet d’une

conclusion : Les résistants refusent de revenir à une IIIe République discréditée. La Libération est l’occasion d’une profonde rénovation

de l’idéal républicain. Suivant le programme du CNR de mars 1944, de grandes réformes visent à établir une république démocratique et

sociale.

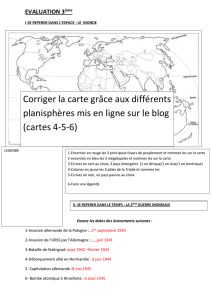

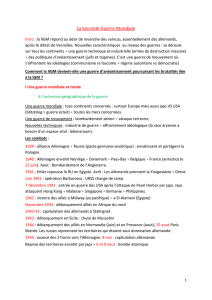

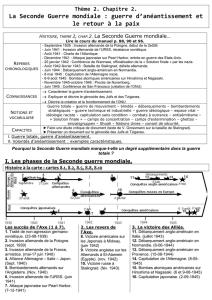

Ch. 2- La Seconde Guerre mondiale

Comme la 1GM, la 2GM est une Guerre Totale qui implique l’ensemble des sociétés belligérantes dans l’effort de

guerre. Mais la 2GM est d’une plus gde ampleur tant par sa violence que par son extension géographique.

→ 60 millions de morts au total.

● Les origines de cette guerre résident dans les frustrations nées au lendemain de la 1GM (surtout pour

l’Allemagne) et de l’expansionnisme agressif du Japon et de l’Allemagne.

- Après 1933 : violations du Traité de Versailles par Hitler (ex : annexion de l’Autriche en 1938) = pas de

réactions de la part des autres puissances (Accords de Munich en sept. 1938).

- 1er sept. 1939 : attaque de la Pologne par Hitler = déclaration de guerre de la France et du R-Uni.

Comment la 2GM accentue-t-elle la violence de guerre observée durant la 1GM pour devenir une guerre

d’anéantissement ?

I- Un effort de guerre plus massif que pour la Grande Guerre

A. Guerre de mouvement, guerre industrielle

Repères p. 100-103 + dates clés p. 120

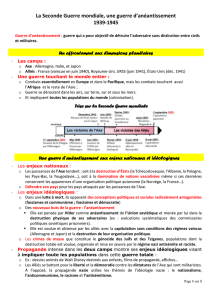

● L’évolution militaire du conflit peut être synthétisée en trois phases

- 1939-1941 : expansion de l’Axe (All-Ita-Jap) = conquêtes japonaises en Asie-Pacifique + victoires

allemandes en Pologne (1939) et en France (1940) grâce à la Blitzkrieg.

- 1941-1942 : apogée de l’Axe puis tournant = échec de l’invasion du R-Uni par l’All + entrée en guerre des

É-Unis après l’attaque de la base navale de Pearl Harbour par le Japon (7 déc 1941) + début de l’invasion de

l’URSS par Hitler (juin 1941 : Opération Barbarossa). Enlisement de la Wehrmacht en URSS à l’hiver 1942 +

victoires US dans le Pacifique (Bataille du Midway en juin 1942) + débarquement allié en Afr. du N (nov 1942).

- 1943-1945 : victoire progressive des Alliés = reconquête soviétique après la victoire de Stalingrad en

février 1943 puis prise de Berlin le 2 mai 1945 + débarquements en Italie (juillet 1943) puis en Normandie (juin

1944) et en Provence (août 1944) + franchissement du Rhin en mars 1945.

→ La destruction d’Hiroshima et Nagasaki (6 et 9 août 1944) par la bombe atomique met fin officiellement au

conflit le 2 septembre 1945.

• L’armement utilisé a franchi un stade supplémentaire dans son efficacité et dans sa violence :

- avions larguant des bombes en rafale

- missiles à longue portée (V1 et V2 allemands)

- bombe atomique larguées par les É-Unis sur Hiroshima et Nagasaki les 6 et 9 août 1945 (150 000 morts).

• La mobilisation économique a fonctionné à plein :

- recours à la main d’œuvre féminine et coloniale, mais aussi forcée (ex : 8 M de réquisitionnés pour

travailler en Allemagne dans le cadre du STO).

- les États-Unis jouent le même rôle décisif que pendant la 1GM : ils produisent en masse pour leurs alliés

(Victory program 1942) et leur prêtent des sommes astronomiques (loi prêt-bail 1941).

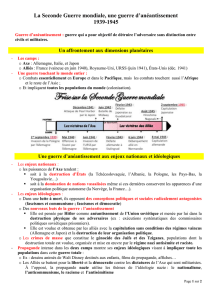

B. Une guerre idéologique

→ Des deux côtés, la propagande présente l’adversaire comme une menace pour l’humanité qu’il faut détruire

à tout prix.

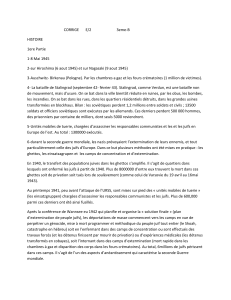

Discours radiodiffusé d’Hermann Goering prononcé le 5 octobre 1942 à Berlin

« Je souhaiterais encore dire quelque chose au peuple allemand, une chose que vous devriez graver dans votre cœur. Quel

serait le sort du peuple allemand si nous ne l’emportions pas dans ce combat ? (…) Vous avez bien sûr lu ce qu’il adviendra

de nos enfants, ce que l’on ferait de nos hommes. Nos femmes deviendraient la proie des Juifs jouisseurs et pleins de haine.

Peuple allemand, tu dois savoir : que la guerre soit perdue, et tu seras anéanti. Le Juif se dissimule derrière cette idée

d’anéantissement avec sa haine invincible, et si le peuple allemand perd la guerre, tu tomberas sous la coupe de Juda. Et

vous devez savoir ce qu’est Juda. Qui ne connaît pas la vengeance de Juda l’apprend à ses dépens.

Cette guerre n’est pas la deuxième guerre mondiale, cette guerre est la grande guerre raciale. Que le Germain aryen prévale

ou que le Juif domine le monde, c’est de cela qu’il s’agit au bout du compte, et c’est pour cela que nous nous battons. »

Commentaire. Ce discours reprend le schéma de la « guerre des races » annoncée dès 1939 par Hitler. Pour

Goering, le peuple allemand doit l’emporter, ou disparaître. Le peuple allemand est victime, il doit anticiper les

attaques ennemies. L’idéologie antisémite des Nazis justifie la guerre → c’est un moyen pour conquérir « l’espace

vital » des Allemands en Europe.

→ C’est ainsi qu’il faut analyser l’invasion de l’URSS par l’Allemagne alors que militairement l’Opération

Barbarossa a affaibli l’armée allemande : en effet, cette attaque est conçue comme une guerre d’anéantissement

du « judéo-bolchevisme » et l’invasion a pour objectif de détruire la société soviétique ainsi que son idéologie.

Affiche soviétique (« Voilà ce qui attend vos femmes », 1943) : témoigne des violences

commises contre les civils. Allemand représenté sous les traits d’un « homme-chien »

bavant. Les nazis ont commis en URSS des massacres de civils dans les villes et les villages

conquis. Cet aspect monstrueux rappelle aux soviétiques leur devoir de combattre pour

protéger leur patrie de la barbarie. Les soviétiques appellent la seconde guerre mondiale,

la « guerre patriotique ».

• Dans chaque camp, les cultures de guerre sont forgées par la propagande et relayées par les sociétés.

- la victoire est vitale pour la « civilisation ».

- l’ennemi (militaire ou civil) est diabolisé, voire déshumanisé et « racialisé ».

→ Cette guerre présente deux visions du monde antagonistes :

- pour l’Axe (Allemagne et Japon), la guerre est une question de survie et de domination raciale.

- pour les Alliés (USA et GB), il s’agit de se battre pour la défense de la liberté et des droits de l’homme.

La 2GM est marqué par l’idéologie raciste et par la haine viscérale entre des peuples qui se considèrent comme

« exclusives » (ex : l’Allemagne nazie ne peut cohabiter avec l’URSS et réciproquement). NB : Sur le front

pacifique aussi, les soldats US et japonais ne se perçoivent comme appartenant à la même humanité.

II- Une guerre d’anéantissement

A. L’anéantissement des soldats

1929 : Convention de Genève → les prisonniers de guerre doivent être traités avec humanité et dignité, contre

toute exaction. → La 2GM bafoue systématiquement ces principes, notamment sur le front de l’Est...

Doc. 2 p. 107. Photo d’un camps allemand (1941) : prisonniers soviétiques autour d’une cuisine qui ne pourra

pas tous les nourrir → prisonniers de guerre systématiquement sous-alimentés. L’URSS n’ayant pas signé la

Convention de Genève, les autorités allemandes ne l’appliquent pas.

La Wehrmacht fait preuve d’une violence extrême : 65% des prisonniers russes sont abattus ou affamés (5% lors

de la 1GM). Les Allemands ont intériorisé la cruauté de l’Armée rouge, qui semblent se confirmer dans les faits.

En 1941, l’Armée Rouge a tué 95% des prisonniers allemands...

→ Les actes de cruauté se généralisent aussi sur le front Pacifique : mutilations de cadavres, prélèvements

d’organes… Il ne s’agit plus d’une guerre où la victoire passe par une bataille décisive (comme au XIXe) ou par

l’épuisement de l’adversaire (comme en 14-18), mais par l’anéantissement totale des ennemis.

La 2GM cause la morts de 25 M de soldats.

B. Les civils au cœur de la violence de guerre

Dossier pages 104-105 : Le martyr des villes.

Doc. 1 à 3 : Présentez les circonstances et les résultats des bombardements.

- Été 1940 : bombardements sur Londres pour préparer un débarquement ds Nazis.

- Février 1945 : bombardements de Dresde alors que la guerre est perdue pour l’Allemagne. Buts ? vengeance

britannique ; volonté d’impressionner l’armée soviétique.

- Août 1945 : 1e utilisation de l’arme atomique sur Hiroshima, totalement détruite. Buts : faire plier le Japon,

faire de la capitulation japonaise une victoire américaine.

Doc. 4 : Expliquez les conséquences d’un siège sur les civils.

1941 : siège de Leningrad, ciblée par Hitler comme ville symbole de Lénine, et donc de l’URSS. Ravages de la

sous-alimentation sur les habitants pendant 900 jours = 900 000 morts.

Doc. 5 et 6 : Caractérisez le sort des Berlinois à la fin de la guerre.

1945 : Berlin dans le chaos → bombardée, en ruine, sans eau ni électricité. Les enfants sont enrôlés face aux

chars soviétiques ; les femmes sont massivement violées par l’armée rouge (plus de 100 000).

→ Les civils constituent 2/3 des pertes humaines : c’est un basculement historique majeur → les civils sont des

cibles à part entière. La distinction civils / militaires s’est complètement estompée. Les « crimes de guerre » ou

exactions se multiplient.

- Massacres de civils comme des représailles au « terrorisme » à l’Ouest (massacre d’Oradour-sur-Glane =

642 morts le 10 juin 1944).

- Répression impitoyable à l’est. Cf. doc. 2 p. 107. Pendaison collective de « partisans », 1942 → les résistants

slaves sont considérés par les Nazis comme des militaires, mais aussi comme des « sous-hommes ».

- Ces crimes sont aussi commis du côté des Alliés : ex du massacre « préventif » des élites à Katyn (Pologne)

en 1939, 22.000 officiers polonais tués par les Soviétiques.

III- La Shoah : étapes, moyens et bilan

Génocide : terme créé par un prof Us d’origine juive en 1944 = élimination systématique, programmée et

intentionnelle de tout ou partie d’un groupe humain pour des motifs ethniques ou religieux.

Shoah : terme hébreux signifiant « catastrophe », désignant spécifiquement les génocide juif de la 2GM.

La spécificité du crime nazi est liée à l’ampleur du massacre, à l’idéologie qui en constitue le cadre et aux

méthodes employées. Il s’agit du plus grand génocide de l’histoire.

A. De l’exclusion aux premiers massacres

Déjà les années 1920 (Mein Kampf), Hitler prévoit de « protéger » la population allemande des juifs. Ce souci

repose à la fois sur un antisémitisme radical et sur la volonté de créer un homme nouveau.

L’anéantissement des juifs d’Europe passe par 3 étapes.

1. L’exclusion.

Dès 1933, les Nazis cherchent à pousser les juifs à émigrer, et à les séparer du Volk.

Moyens : identifier et recenser les populations juives ; les exclure de la société par des lois discriminatoires

(ex : Nuremberg 1935), les terroriser par des pogroms (Nuit de Cristal 1938).

Les lois discriminatoires sont adoptées dans les États occupés par l’Allemagne (ex : régime de Vichy, port de

l’étoile jaune en 1942).

2. La concentration.

Dès le début de la guerre, des mesures de concentration des juifs sont prises en attendant de décider du sort

de ces pop. Des projets prévoient d’envoyer les juifs à Madagascar, ou en Sibérie. Dans les territoires conquis à

l’est, les juifs sont déportés dans des ghettos (Doc. 1 et 2 p. 108 : 44 500 dans le ghetto de Varsovie en 1941).

Les juifs français sont concentrés dans des camps de transit comme celui de Drancy (doc. 5 et 6 p. 109).

APOCALYPSE Fin 1941, les premières déportations massives sont organisées : les ghettos sont vidés vers les

camps de concentration (camps de travaux forcés pour les plus valides, essentiellement situés en Allemagne).

3. L’extermination.

L’anéantissement systématique des juifs débute avec l’invasion en URSS (1941). Ce basculement s’explique

par les 1e difficultés de la Wehrmacht, et l’entrée en guerre des E-Unis. Les politiques d’extermination se

radicaliseront en continue jusqu’à 1945. Ex : la phase de fonctionnement maximale des chambres à gaz

d’Auschwitz a lieu entre mai et décembre 1944 (275 000 morts).

● Une date-clé marque le basculement vers l’extermination → 20 janvier 1942, la Conférence de Wannsee

organise la « Solution finale à la question juive ». Des hauts fonctionnaires nazis sont réunis pour coordonner le

génocide. L’organisation en est confiée la SS dirigée par Himmler. Six camps d’extermination ouverts en Pologne :

les victimes juives puis tsiganes sont gazées à leur arrivée.

B. L’industrialisation de la mort de masse

● « La shoah par balles » (doc. 3 et 4 p. 109 + APOCALYPSE) A partir de 1939, mais surtout de 1941, des unités

spéciales mobiles sont chargées de passer après la Wehrmacht pour éliminer systématiquement les éléments

indésirables des territoires conquis = les Einsatzgruppen composés de SS, policiers et soldats. Environ 1,3 M de

juifs (surtout Ukrainiens) sont ainsi assassinés.

6

6

7

7

1

/

7

100%