Lire l`article

8 | 0123

Mercredi 13 avril 2016 | SCIENCE & MÉDECINE |

Dimensions

Hauteur

12 m 48 m

Diamètre

3 m 3,7 m

Masse de la charge lancée, en tonnes

(au moment de la séparation)

5 130

Moteur

1 9

Poussée, en tonnes-force

50 450

Altitude maximale, en km

104 200

Vitesse maximale

Mach 3 Mach 5,5 à Mach 7,5

SOURCES : SPACE X ; BLUE ORIGIN

INFOGRAPHIE : HENRI-OLIVIER

Texas Floride

Deux ambitions rivales

Blue Origin comme Space X ont réussi à faire atterrir leurs

fusées verticalement, mais les deux exploits n’ont pas tout à fait

la même valeur : le New Shepard (Blue Origin) ne fait qu’atteindre

la frontière de l’espace (100 km) avant de retomber vers son point

de départ, quand le premier étage du Falcon 9 (Space X) propulse

une lourde charge utile en orbite, avant de se retourner

pour atterrir sur une barge dans l’océan Atlantique.

New Shepard

New Shepard

(Blue Origin)

Freinage

à 1 km

d’altitude

Ascension

Ascension

Séparation

de la capsule

Vol suborbital

Séparation

deuxième étage

à environ 70 km

Deuxième

étage

Atterrissage

de la capsule

Rotation

Cargo Station

spatiale

internationale

Succession

de freinages

moteurs

Freinage

final

Déploiement

d’aérofreins

100 km100 km

Atterrissage

8 min 37 sec

après décollage

Atterrissage

11 min

après décollage

Océan Atlantique

Environ 300 km

Barge

Falcon 9

Falcon 9,

premier étage

(Space X)

Si les progrès de la génétique ont coutume

d’agiter les communautés scientifiques et

de sciences humaines et sociales, la nou-

velle technique du genome editing, ou

d’« ingénierie ciblée du génome », soulève

d’intenses polémiques. Cas9 est une

nucléase capable de couper les deux brins de la molé-

cule d’ADN. L’intérêt du système Crispr-Cas9 est d’être

guidé par une courte séquence d’ARN qui positionne

très précisément Cas9 là où l’expérimentateur sou-

haite introduire la coupure. Ces guides ARN sont peu

onéreux et aisés à produire. Une fois l’ADN coupé, il

est réparé voire remplacé par une séquence d’ADN

choisie. Par son efficacité et sa simplicité de réalisa-

tion, cette technique offre une perspective d’applica-

tions médicales inaccessibles jusqu’à présent.

Notre groupe de travail conjoint, associant la

Société française de génétique humaine (SFGH) et la

Société française de thérapie cellulaire et génique

(SFTCG) mis en place mi-2015, souhaite contribuer au

débat qui est ouvert à ce sujet, en France, par l’Office

parlementaire d’évaluation des choix scientifiques

et technologiques et l’Académie nationale de méde-

cine. Ce groupe de chercheurs et de professionnels

de la génétique, de la reproduction et des sciences

humaines et sociales a généré une position com-

mune dont les fondements ont été discutés lors de

deux réunions scientifiques et qui sera proposée

pour adoption aux deux sociétés savantes. Ce travail

s’ancre dans une analyse rigoureuse de l’état de l’art

scientifique, seule à même de permettre une identi-

fication précise des enjeux d’encadrement des déve-

loppements de cette technologie.

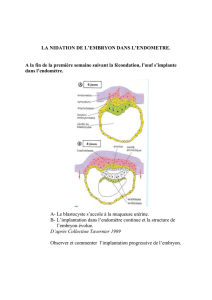

La controverse majeure concerne la possible appli-

cation de Crispr-Cas9 à l’embryon humain et aux cel-

lules germinales rendant possible la transmission à

la descendance d’une modification génétique. Un

consensus sur l’interdiction de telles manipulations

s’est maintenu jusqu’à présent, d’autant que ces mo-

difications n’étaient pas réalisables par manque d’ef-

ficacité et de précision des techniques. Mais la révo-

lution technologique que représentent le système

Crispr-Cas9 et ses dérivés remet en cause ce statu

quo. Si une nouvelle technologie très précise et sûre,

efficace et facile à mettre en œuvre existe, est-il légi-

time de maintenir cette interdiction ? La recherche

pour explorer les stratégies possibles est indispensa-

ble si l’on souhaite améliorer l’efficacité de la techni-

que tout en diminuant ses risques.

Pratiques médicales

Le potentiel thérapeutique de

la technologie Crispr-Cas9 n’est certes pas à envisa-

ger uniquement sous l’angle des modifications

transmissibles à la descendance, mais ces dernières

soulèvent les questions les plus aiguës en pratique.

Aujourd’hui, le diagnostic pré-implantatoire ou le

diagnostic prénatal permettent à des couples qui sont

à risque élevé de transmettre une maladie génétique

grave et incurable, d’avoir des enfants indemnes de la

pathologie. La technologie Crispr-Cas9 permettrait de

corriger le défaut génétique chez des embryons at-

teints, dans le cas où le diagnostic génétique pré-im-

plantatoire n’identifie pas d’embryon indemne.

Enjeux sociétaux

Cette technologie permet aussi

d’envisager le scénario de modification des caracté-

ristiques ou capacités des individus humains dans

des domaines variés, des frontières du médical aux

performances d’ordre physique ou intellectuel.

Mais dans ce domaine, le niveau des connaissances

scientifiques et la force du déterminisme génétique

sont souvent surévalués. Les caractères complexes

sont en règle générale multifactoriels. En outre, de

tels scénarios sont sans précédent et risquent de

créer ou d’aggraver des inégalités sociales. Appli-

quée à l’ingénierie du génome humain, la technolo-

gie Crispr-Cas9 donnerait accès à un éventail d’ap-

plications potentielles, allant de la naissance d’un

enfant en bonne santé pour un couple qui n’aurait

pas pu en avoir sans cela, à l’« homme augmenté ».

Faut-il interdire la première application pour éviter

toute dérive vers la seconde ?

Enjeux juridiques

Le droit a posé des régimes d’inter-

diction forts dans le domaine des modifications géné-

tiques de l’embryon humain. Ces interdits ont été

pour partie levés concernant la recherche sur l’em-

bryon humain et la procréation, mais différemment

selon les pays européens. En France, les textes qui

s’appliquent, dans le domaine de la recherche et dans

celui des applications médicales (aide médicale à la

procréation, AMP), laissent persister des ambiguïtés.

L’analyse des dispositions du code civil, du code de la

santé publique ou encore de la Convention d’Oviedo

(articles 8 et 13) tendrait à interdire une partie des acti-

vités de recherche utilisant l’ingénierie ciblée du gé-

nome dans le contexte de l’embryon humain. Est-il

donc nécessaire de réfléchir à une éventuelle modifi-

cation de la loi ou simplement de la clarifier, au regard

des activités scientifiques actuelles et de la nécessaire

protection de l’individu et de l’espèce humaine ?

Nos propositions

Reconnaissant la responsabilité

qui découle de la façon dont les experts parlent des

technologies, l’expression « ingénierie ciblée du

génome » a été choisie en raison du champ large re-

couvert. L’expression « chirurgie du génome » a

paru adaptée si l’on désigne les applications théra-

peutiques.

L’interprétation du cadre réglementaire actuel de

la recherche sur la modification du génome de l’em-

bryon humain ou des cellules germinales humaines

devrait être clarifiée, en levant les ambiguïtés et en

identifiant le périmètre des recherches possibles.

Sans présumer de la décision de la société concer-

nant l’utilisation de ces techniques en clinique hu-

maine, toute application de l’ingénierie ciblée du gé-

nome dans le contexte de l’AMP est actuellement

prématurée pour des raisons méthodologiques. Des

travaux de recherche pour en améliorer l’efficacité et

l’innocuité sont indispensables avant de pouvoir en-

visager leur utilisation, pour des indications limi-

tées, sur des bases solidement documentées.

La recherche utilisant l’ingénierie ciblée du gé-

nome de l’embryon humain, des cellules germinales

humaines ou de leurs précurseurs devrait donc, avec

un encadrement strict, être autorisée, ce qui pour-

rait nécessiter une modification législative.

La réflexion sur les indications médicales poten-

tielles doit être menée dès à présent, via des recher-

ches en sciences humaines et sociales et des débats

impliquant toutes les parties prenantes de la société.

Un moratoire à un usage clinique de cette techno-

logie ne nous semble pas pertinent, dans la mesure

où un tel usage est de facto interdit en France en

l’état actuel de la loi et de la convention d’Oviedo.

Nos propositions visent ainsi à promouvoir une

recherche responsable, capable d’anticiper les con-

séquences sociétales de ses développements, ayant,

comme objectif, une protection tant individuelle

que collective. p

« Ce travail s’ancre dans

une analyse rigoureuse de l’état de l’art

scientifique, seule à même

de permettre une identification

précise des enjeux

d’encadrement des développements

de cette technologie »

¶

Groupe de travail

conjoint sur

« l’ingénierie ciblée du

génome de l’embryon et

des cellules germinales :

actualités sur

les recherches et

applications envisagées

chez l’homme » des

Société française

de génétique humaine

(présidente : Anne

Cambon-Thomsen) et

Société française de

thérapie cellulaire

et génique (président :

Pierre Cordelier),

Emmanuelle

Rial-Sebbag

(correspondante).

> Sur Lemonde.fr

L’intégralité des signataires.

Le système Crispr-Cas9 révolutionne les capacités d’intervention sur notre patrimoine génétique.

Deux sociétés savantes proposent des pistes pour mieux cerner les promesses et les risques de cette chirurgie du gène

Ingénierie du génome : il faut clarifier le cadre réglementaire

|t r i b u n e |

Le supplément « Science

& médecine » publie

chaque semaine une

tribune libre ouverte au

monde de la recherche.

Si vous souhaitez

soumettre un texte,

prière de l’adresser à

Les fusées réutilisables, chasse gardée américaine

Vendredi 8 avril, Elon Musk a tenu

son pari : reposer verticalement le

premier étage de sa fusée Falcon 9

sur une barge, au large de la

Floride, tandis que le reste du

lanceur mettait correctement en

orbite une capsule destinée à

ravitailler la Station spatiale

internationale. Cette réussite fait

suite à quatre tentatives

infructueuses, le long cigare ayant

alors explosé à l’impact. Elle

suggère que les fusées réutilisables

ne sont peut-être pas une utopie.

Moins d’une semaine auparavant,

le patron d’Amazon, Jeff Bezos,

avait eu la satisfaction de voir se

reposer pour la troisième fois en

moins de cinq mois la même fusée

New Shepard, après un vol d’une

dizaine de minutes qui l’avait

conduite au-delà des 100 km

d’altitude, frontière officielle de

l’espace. Ce triple retour à bon port,

même s’il ne s’agit que de vols

suborbitaux, crédibilise les projets

de tourisme spatial de sa société

Blue Origin, qui espère lancer des

vols commerciaux en 2018.

L’ambition d’Elon Musk est tout

autre : abaisser encore les coûts

des lancements commerciaux

en réutilisant un élément-clé

des lanceurs qui, jusqu’alors, était

perdu lors de la rentrée dans

l’atmosphère. Reste à prouver

qu’un premier étage ainsi récupéré

sera aussi fiable qu’un neuf.

Arianespace en doute et ne prévoit

pas cette option pour sa future

Ariane 6, attendue sur le marché

en 2020. p hervé morin

1

/

1

100%