À l`origine des rites juifs

Sommaire

Présentation

À l’origine des signes identitaires du judaïsme

par Christophe Lemardelé

• Calendrier lunaire et fêtes

• Rites de masculinité

• Les tabous alimentaires

• Le sang attire les démons

Entre héritage culturel et quête identitaire par Philippe Abadie

• Le sabbat, une double interprétation

• Une éthique sociale

• La circoncision : du rite initiatique au signe dans la chair

La cuisine de Moïse entretien avec Philippe Mercier,

propos recueillis par Estelle Villeneuve

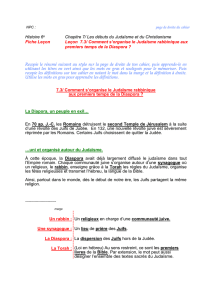

L’élaboration de l’identité juive par les Sages du Talmud

par Dan Jaffé

• Les règles du sabbat

• La circoncision

• Les injonctions alimentaires

• Après la chute du Temple, de nouvelles liturgies

Les débats entre pagano et judéo-chrétiens sur les prescriptions

de la Loi par Folker Siegert

• Chrétiens d’observance mosaïque : ébionites, nazoréens,

elkasaïtes

• Épilogue concernant le pagano-christianisme

Grecs et Romains par Nicole Belayche

• Les pratiques alimentaires

• Les pratiques cultuelles

• Des excentricités coupables ?

Présentation

À l’origine des rites juifs

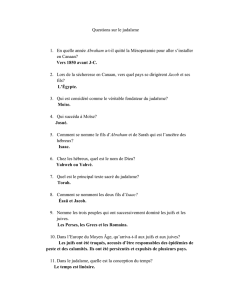

Les questions d’identité ne cessent de travailler nos sociétés et les débats autour

des signes religieux de se radicaliser. Au nom de sa vocation à éclairer les racines

bibliques de notre culture à la lumière des études récentes, Le Monde de la Bible

ne pouvait rester à l’écart de ces débats. Nous nous sommes donc interrogés sur

l’origine des « marqueurs » de l’identité juive, nous limitant aux emblématiques : la

circoncision, le sabbat et les interdits alimentaires.

Nous commencerons par un tour d’horizon de ces pratiques chez les voisins

d’Israël (Christophe Lemardelé). Il permettra de saisir la singularité de la relecture

théologique du sabbat et de la circoncision par les rédacteurs de la Torah au moment

de la reconstruction nationale après la crise de l’exil (Philippe Abadie) et la théologie

« nourrissante » de la vie qui se profile derrière les interdits alimentaires (Philippe

Mercier).

Nous mesurerons aussi le rôle de la tradition rabbinique dans la survie d’une

identité juive condamnée à disparaître après la fin du Temple en 70 ap. J.-C. (Dan

Jaffé).

Puis nous examinerons l’attitude des premières communautés chrétiennes

concernant les observances mosaïques (Folker Siegert).

Enfin, nous verrons comment l’Antiquité gréco-romaine a perçu les signes

extérieurs du judaïsme (Nicole Belayche) jusqu’à fantasmer l’image du juif. •

Estelle Villeneuve

À l’origine des signes

identitaires du judaïsme

Christophe Lemardelé

Chercheur associé de l’UMR 8167 - Orient et Méditerranée - Mondes sémitiques

Scène de circoncision. Le Caire, Papyrus Institute. Relevé sur papyrus d’un

bas-relief provenant de la tombe d’Ankhmahor Sesi, 2345 av. J.-C., Saqqarah

(Égypte). Le prêtre incise le prépuce à l’aide d’un couteau de silex ovale. En

Égypte, la circoncision ne semblait pas systématique, les prêtres exceptés.

© Wikimedia Commons

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

1

/

40

100%