Exercices (format pdf)

Exercices TLFi

Prise en main

Travail sur les modes d'affichage dans l'interface

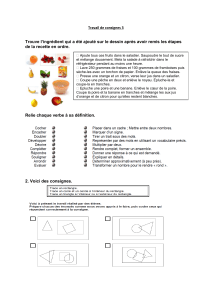

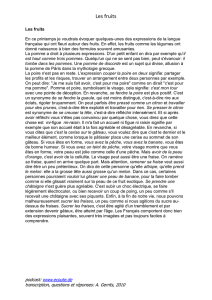

Exercice 1 : affichage global de résultats

✔repérer les entrées principales (en majuscules et en gras) et les entrées secondaires (en

minuscules et en gras)

✔repérer les homophones1 qui correspondent effectivement à la chaîne P-O

✔repérer les homonymes2 parmi ces homophones

✔repérer les mots simples et les mots complexes (par exemple pot-de-vin)

✔repérer les codes grammaticaux

✔synthétiser l'ensemble des repérages effectués dans un tableau à trois entrées de la forme

suivante :

Entrée Principale Entrée secondaire

Mot simple Mot complexe Mot simple Mot complexe

Nom (subst.)

1 Mots ayant une prononciation proche (homo-phone) et pouvant avoir des formes graphiques différentes.

2 Mots ayant une même forme graphique et sonore mais étant différenciés dans plusieurs entrées de dictionnaire.

Illustration 1 : Affichage global des résultats de la requête portant sur la chaîne sonore P-O

Adjectif (adj.)

Adjectif et Nom

Suffixe (élément

de compos.)

Préfixe (élément

de compos.)

Etc.

Exercice 2 : affichage détaillé d'un résultat

Outil = utiliser le surlignage en couleur de 6 objets au plus

✔Dans le formulaire « recherche d'un mot », rechercher le mot « poire »

✔Dans l'entrée du dictionnaire qui est affichée, surligner les objets suivants : crochets,

domaine technique, indicateur, définition, syntagme, plan de l'article

✗Extraire le plan de l'article, en déduire le niveau maximal de profondeur dans le

découpage de l'information ; en déduire le nombre de blocs de premier niveau

✗D'après l'analyse des blocs de premier niveau, combien y a-t-il de sens principaux pour

ce mot ?

✗Dans le premier de ces sens principaux, combien y a-t-il de locutions ? Quelles sont-

elles ?

✗Qu'est-ce qui caractérise la très grande majorité des sous-sens recensés sous le deuxième

sens de premier niveau ?

✗Compter, relever et structurer par grands sens (les sens de premier niveau) les

expressions typiques définies ; procéder de même pour les expressions typiques non

définies

✗Observer le champ « étymologie et histoire » (reproduit ci-dessous) : essayer de retracer

l'histoire sémantique et formelle du mot ; repérer sa fréquence absolue et ses fréquences

relatives littéraire

Étymol. et Hist.

A. 1. a) Ca 1165 bot. ([CHRÉTIEN DE TROYES], Guillaume d'Angleterre, éd. M. Wilmotte, 432);

b) 1640 se garder une poire pour la soif (J. CHAPELAIN, Lettre du 15 oct. ds Lettres, éd. Ph. Tamizey de Larroque, t.1,

p.704);

2. a) poire d'angoisse a/) ca 1300 «sorte de poire» (Les Crieries de Paris, 149 ds E. BARBAZAN, Fabliaux, t.2, p.284;

v. FEW t.24, p.565a-b, note 2, à propos de la date de 1184, donnée par le TLF, s.v. angoisse); ) ca 1433 avoir poires

d'angoisse «avoir des déplaisirs» (CHARLES D'ORLÉANS, Complaintes, t.1, p.262, 33 ds R. Ling. rom. t.47, 1983,

p.193);

b) 1380 «petit flacon en forme de poire» (Inventaire du mobilier de Charles V ds LABORDE 1872: une poire d'or a

metre eaue roze);

c) 1669 artill., chasse (WIDERHOLD d'apr. FEW t.8, p.573b); 1797 poire à poudre (Voy. La Pérouse, loc. cit.);

d) 1870 poire (en caoutchouc) (WURTZ, loc. cit.); e) 1876 électr. (CHABAT).

B. 1. a) ) 1858 faire sa poire «jouer le dédain» (LARCH., p.656); ) 1872 «face» (d'apr. ESN.); ) 1901 se sucer la

pomme ou la poire (ROSSIGNOL, Dict. arg., p.99);

b) 1878-79 ma poire (GILL, La Petite lune, no 40, p.2);

2. a) 1888 adj. «dupe» (d'apr. ESN.);

b) 1893 subst. une bonne poire (COURTELINE, Boubouroche, I, 2, p.27). Du lat. pop. pira, bot., neutre plur. considéré

comme fém. sing. du lat. class. pirum «id.». Pour poire d'angoisse, v. angoisse ds TLF t.3 et FEW t.24, pp.564b-565b.

Le sens de «face» semble dû à la célèbre caricature de H. Philippon, représentant la tête de Louis-Philippe sous forme

de poire.

Exercice 3 : affichage détaillé de plusieurs résultats

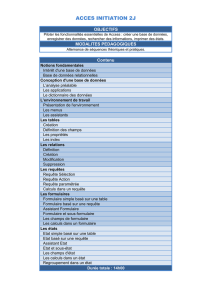

✔L'illustration (2) représente une copie d'écran d'une requête dans laquelle on a demandé à

obtenir les définitions commençant par le mot « fruit » et appartenant à des entrées de noms

(formulaire recherches complexes).

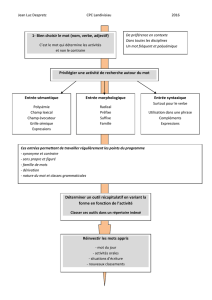

✔En regardant l'illustration (3) qui représente le résultat de la requête précédente (illustration

2), combien y a-t-il de résultats en tout ?

✔Sur le modèle de l'illustration 2, lancer la requête dans le formulaire des recherches

complexes. Combien y a-t-il d'entrées de dictionnaire (lancer la requête comme le montre la

copie d'écran) ? S'il y a une différence, expliquer pourquoi ?

✔Pour vérifier que le critère choisi (définition commençant par le mot « fruit ») permet bien

d'atteindre des entrées de noms de fruits, il faut utiliser l'affichage détaillé. Cliquer sur le

bouton correspondant en haut à gauche. Apparaît alors le pavé de boutons de navigation

dans les entrées et les résultats (illustration 4) aux côtés du contenu détaillé de chaque

résultat.

Les boutons flèches permettent de naviguer à l'intérieur de l'entrée l'équivalent d'un

ascenseur), les boutons « + » et « - » permettent de naviguer dans l'ensemble des résultats et

les boutons numérotés correspondent aux contraintes de la requête. Lorsqu'on clique ici sur

« 2 », l'interface positionne l'utilisateur exactement à l'endroit de l'entrée où se trouve

l'information voulue, ici la définition qui satisfait les conditions données dans la requête.

✔Dans l'exemple présent, demander l'affichage détaillé n°9 et aller directement à la définition

encadrée par les boutons « 2 ».

Exercice 4 : affichage sélectif des résultats

✔Reprendre l'exercice précédent et demander à ne voir que les définitions, d'un seul coup,

c'est-à-dire sans passer par l'affichage détaillé. Utiliser pour cela le pavé « Montrer / Cacher

Illustration 2:

Illustration 3:

Illustration 4:

dans la fenêtre de droite » (illustration n°5) et cocher l'objet pertinent.

Travail sur les expressions de contenus

Les expressions de contenu sont accessibles dans l'aide de l'interface (point d'interrogation près des

champs permettant d'exprimer un contenu) On les retrouve dans le résumé ci-dessous réalisé par

Cécile Fabre et disponible sur le net.

Exercice 5 : différentes saisies possibles du contenu et différents

modes de recherches

Exercice 5.1. : Saisie phonétique

Dans le formulaire « recherche d'un mot », exécuter une saisie phonétique qui atteint la chaîne

sonore S-O, recommencer avec V-É-R, et enfin S-OU. Dans chaque cas, recenser le nombre et les

entrées correspondant à des homophones partageant la forme sonore donnée dans la requête ; les

entrées de mots simples et celles de mots complexes ; les entrées principales et les entrées

secondaires, les catégories grammaticales et les variantes orthographiques pour chaque entrée.

Synthétiser les résultats uniquement des homophones simples sous la forme d'un tableau.

Illustration 5:

Exercice 5.2. : Saisie d'une forme fléchie (forme conjuguée d'un verbe ou féminin ou

pluriel pour les adjectifs et les noms)

Dans le formulaire « recherche d'un mot », exécuter la saisie de formes fléchies comme « dûmes »

ou encore « payé ». En lisant la réponse de l'interface, déterminer :

✔A combien d'entrées pertinentes la forme fléchie est-elle apparentée ?

✔Justifier votre sélection.

Exercice 5.3. : Contraintes multiples dans la "recherche assistée"

BUT = Trouver les emplois familiers de verbes de parole

✔Se positionner dans le formulaire « recherche assistée »

✔Indiquer les contraintes suivantes :

✗bloc 1 : ne rien indiquer

✗bloc 2 : choisir le code grammatical « verbe »

✗bloc 3 : ne rien indiquer

✗bloc 4 : choisir « Familier »

✗bloc 5 : choisir l'objet « Texte de définition » et indiquer dans « Contenu 1 » la présence

voulue du verbe « parler »

✔Noter le nombre de résultat, afficher les textes définitions pour vérifier la pertinence de la

contrainte donnée dans le bloc 5, puis passer à l'affichage détaillé pour vérifier que chaque

définition dépend bien d'une indication d'usage contenant « familier »

✗Etablir deux classements successifs des définitions et des entrées qui y sont associées :

(1) pertinent / hors sujet ; (2) parmi les définitions et entrées jugées pertinentes,

expression typique définie / sens général du mot. Une synthèse possible pourrait avoir la

forme suivante

Nombre total de résultats

Nombre de résultats hors sujet

Premier type de problème (exemple et justification)

Second type de problème (exemple et justification)

Etc.

Nombre de résultats pertinents

Nombre de résultats pertinents

décrivant une expression typique

définie

Liste correspondante des

expressions typiques définies

Nombre de résultats pertinents

décrivant un sens général d'une entrée

Liste correspondante des

entrées

✔Recommencer la même procédure en sélectionnant par exemple des emplois figurés, et/ou

argotiques. Remarquer à ce propos que les emplois métaphoriques ne sont pas accessibles

par le biais de la liste déroulante du bloc n°4. Pour cela, il faudra utiliser les recherches

complexes ou bien n'interroger que le texte de définition ou l'indicateur d'emploi dans le

bloc n°5 de la recherche assistée

6

6

7

7

1

/

7

100%