Épreuve écrite de BIOLOGIE

Banque Agro Veto. Session 2009

Rapport sur le concours B ENV

Épreuve écrite de BIOLOGIE

Concours Nombre de

candidats Moyenne Ecart-type Note la plus

basse Note la plus

haute

B ENV 392 7,8 4,13 0 18

Le sujet proposé concernait l’étude des relations qui s’installent entre l’acquisition des

annexes embryonnaires et la conquête du milieu terrestre chez les Vertébrés. Dans un premier

temps, il fallait analyser le développement des Amphibiens qui, d’une part, sont très inféodés aux

eaux douces et, d’autre part, n’ont aucune annexe embryonnaire. On devait ensuite envisager la

mise en place de ces annexes chez les Oiseaux et les Mammifères, tandis qu’ils gagnent le milieu

terrestre. Entre les Oiseaux et les Mammifères, une distinction devait être opérée, puisque les

premiers sont ovipares et n’ont aucune relation organique avec la mère, tandis que les seconds

sont vivipares et se développent dans l’utérus maternel, avec lequel ils contractent des relations

très importantes. Un plan en trois points était donc opportun.

Dans une première partie, il fallait s’intéresser au développement embryonnaire des

Amphibiens en prenant l’exemple d’un Anoure (grenouille, xénope,..), où chacun des événements

se déroule en phase aquatique. Les œufs sont nombreux et libérés dans l’eau. La fécondation est

externe et ne nécessite pas de pénis. Chaque étape du développement devait être

analysée :morula, blastula, gastrula, neurula, bourgeon caudal, éclosion par rupture de la

membrane ovulaire et sortie d’une très petite larve (têtard). Il fallait insister sur les phénomènes

cellulaires qui sous-tendent les étapes précédentes :

- segmentation inégale de l’œuf fécondé hétérolécithe (moyenne richesse en réserves vitellines)

créant des macromères et des micromères.

- déplacements cellulaires et mouvements morphogénétiques (gastrulation par invagination,

convergence, divergence, épibolie) qui président à l’installation du plan d’organisation de

l’embryon. Les moteurs de ces mouvements pouvaient être mentionnés (protéines matricielles

dont la fibronectine).

- différenciation en feuillets (ectoderme, mésoderme, endoderme). Sans entrer dans les détails,

évidemment, on pouvait rappeler la mise en évidence expérimentale de ces feuillets

(immunofluorescence,..) et suggérer le rôle des inductions, ainsi que l’implication des divers

signaux (facteurs de croissance,..).

La satisfaction aux impératifs nutritionnels devait être soulignée : apport de nutriments

d’origine vitelline, diffusion d’oxygène depuis l’eau, rejet d’ions ammonium.

Dans une seconde partie, il fallait traiter le développement embryonnaire des Oiseaux,

espèces ovipares, dont les œufs sont libres et pondus en milieu terrestre. L’œuf de poule était un

bon exemple à étudier.

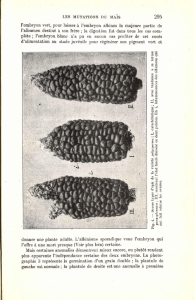

Très tôt se constitue un blastodisque à la surface de l’énorme masse vitelline de l’œuf

télolécithe (“ jaune ”). Un rappel des événements cellulaires affectant cet embryon était souhaité :

mouvements morphogénétiques, différenciation des feuillets, ligne primitive, nœud de Hensen).

Mais, très vite, il fallait en venir aux adaptations au milieu terrestre. La fécondation est interne et

suppose la présence d’un pénis mais, surtout, les annexes embryonnaires qui se développent

jouent un rôle primordial dans cette transition écologique.

Très vite, l’embryon est coiffé par une membrane (amnios) qui délimite une cavité

contenant un liquide (liquide amniotique). Cette première annexe maintient l’embryon en phase

aquatique. Un milieu “ sec ” interdirait toute survie.

Un peu plus tard, se forme la seconde annexe embryonnaire, le sac vitellin, dont la paroi

tend à entourer le vitellus. Celui-ci, qui comporte entre autre de la vitellogénine, sera digéré par la

composante endodermique de la paroi vitelline, grâce à ses enzymes, comme le ferait

l’épithélium intestinal. Les métabolites obtenus sont transportés vers l’embryon par les veines

vitellines, qui se sont différenciées aux dépens du mésoderme de la paroi vitelline.

La troisième annexe, la cavité allantoïdienne, se met en place la dernière. Elle favorise

l’apport d’oxygène à l’embryon, puisque les vaisseaux sanguins de sa paroi sont très proches des

membranes coquillières, au demeurant amincies. Elle participe à la résorption du “ blanc ”, dont

les métabolites sont récupérés par l’embryon. Elle contribue aussi à la mobilisation du calcium

de la coquille, en prélude à la construction du squelette de l’embryon. Enfin, des urates

s’accumulent dans cette cavité; leur présence ne nécessite aucun apport hydrique et évite toute

perte d’eau à l’intérieur de l’œuf. Le passage au milieu terrestre suppose un besoin en eau pour la

survie de l’embryon mais, aussi, une économie poussée à son maximum de ce liquide.

Dans une troisième partie, il fallait envisager le développement embryonnaire des

Mammifères, espèces vivipares, puisque les événements se poursuivent dans l’utérus maternel.

Le choix de l’espèce humaine était opportun.

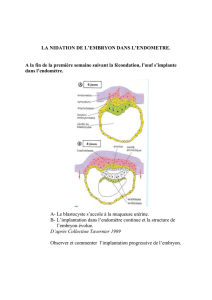

On pouvait brièvement rappeler les premiers stades du développement du blastocyste,

d’ailleurs assez voisins de ce que l’on observe chez les Oiseaux. Mais il fallait insister sur le rôle

des annexes dans l’adaptation au milieu terrestre et tout particulièrement sur celui du placenta.

Les annexes présentes chez les Oiseaux sont retrouvées chez les Mammifères, mais leur

apparition est beaucoup plus précoce. La cavité amniotique maintient l’embryon en phase

aquatique. Le sac vitellin est très réduit (lécithocèle), puisque le vitellus a pratiquement disparu

(œuf alécithe). La cavité allantoïdienne est également rudimentaire.

Par contre, une annexe acquiert une place prépondérante, le placenta. Sa précocité est

compatible avec l’urgence des rapports materno-fœtaux, dictée entre autre par un besoin de

nutriments, d’oxygène… Il fallait décrire le placenta discoïdal de l’espèce humaine, envisager le

rôle de l’allantoïde dans l’apparition de la circulation placentaire fœtale. On se devait d’insister

sur l’importance des échanges permis au niveau du placenta par sa grande surface, la faible

distance des vaisseaux utérins et fœtaux. L’oxygène, le dioxyde de carbone, le glucose, les

protéines, les lipides, les sels minéraux, l’urée.…traversent l’organe. Des considérations touchant

la manière dont ces substances sont mobilisées étaient les bienvenues (concentrations différentes,

pH, transporteurs,..). Le rôle de barrière devait aussi être évoqué. Hors de l’espèce humaine, on

pouvait aussi dire quelques mots sur les types de placentas selon la vascularisation, le degré

d’intimité avec l’utérus. Il fallait bien faire ressortir que la survie de l’embryon dans la cavité

utérine, chez des espèces devenues terrestres, suppose d’intenses échanges avec l’organisme

maternel, protecteur à plus d’un titre.

La lecture des copies nous a conduit à un certain nombre de réflexions. Beaucoup de

candidats ne savent pas rédiger une introduction et indiquer la manière avec laquelle ils

envisagent le sujet.

Le développement embryonnaire des Amphibiens est généralement connu. Mais le rôle

des annexes dans le développement des Oiseaux et des Mammifères est souvent traité de manière

insuffisante, voire fausse. Bien des méconnaissances quant à leur structure, leur mise en place. La

biologie du placenta n’est pas connue ou trop superficiellement abordée. Presque toujours, les

relations entre l’acquisition des annexes embryonnaires et le passage au milieu terrestre ne sont

pas dégagées. De temps à autre, les candidats s’épanchaient dans des hors sujet : avant de

commencer à rédiger, il est donc indispensable de bien lire le libellé, de le circonscrire;

rappelons à ce propos l’intérêt de l’introduction qui permet d’apprécier la compréhension du

candidat face au sujet. La conclusion est indispensable aussi : en quelques lignes, elle résume les

points forts du devoir, pour la plus grande satisfaction de l’examinateur et l’importance de la

note. Pour ce qui concerne la forme, beaucoup de copies sont à la limite de la lisibilité. La

syntaxe est souvent approximative. Il en résulte une grande confusion et un verbiage noyant les

points essentiels. L’orthographe reste défaillante. Une bonne iconographie, claire, bien légendée,

aurait grandement amélioré la qualité des devoirs : ce fut rarement le cas.

Des références à l’expérience sont souhaitables, quand cela est possible, et sans que l’on

entre nécessairement dans les détails. Elles confirmeraient simplement que le candidat est

conscient que toute connaissance s’appuie sur un travail en laboratoire. Sa note ne pourrait que

s’en ressentir ?

Des considérations d’ordre génétique ont parfois émaillé les devoirs. Elles ne sont pas

totalement hors sujet. Mais, attention ! La génétique ne doit pas être considérée comme un simple

vocabulaire et, quant on l’introduit, elle doit s’intégrer de manière logique à la vie de l’organisme

et exclure tout “ saupoudrage ”. Un effort de synchronisation serait peut-être souhaitable dans la

conception des programmes, avec rééquilibrage de la biologie des organismes et biologie

moléculaire ?

Correcteurs: Jean-Claude CALLEN, Jacques HOURDRY (rapport), Catherine REEB

1

/

4

100%