L`étudiant étranger et ses "compétences culturelles": la formation à l

Education et Sociétés Plurilingues n°9-décembre 2000

L'étudiant étranger et ses "compétences culturelles": la formation à

l’interculturel en question(s)

Aline GOHARD-RADENKOVIC

Interrogations

La question qui nous préoccupe aujourd’hui (1) est de discerner les

compétences et stratégies nécessaires à tout étudiant en formation

universitaire ou professionnelle à l’étranger, qui lui permettraient de

communiquer couramment en langue étrangère dans un contexte autre que

le sien. Cette interrogation ne traduit pas uniquement une réflexion

didactique. En ce qui me concerne, elle s’est progressivement formulée lors

d’un parcours personnel, soit plusieurs années dans six pays différents où il

m’a fallu inventer, de manière empirique mais pas toujours appropriée, les

stratégies de survie linguistique, d’adaptation socioculturelle et de

communication professionnelle. En effet, mes fonctions m’ont conduite à

travailler en étroite collaboration avec divers interlocuteurs locaux sur des

politiques de coopérations linguistiques et éducatives.

Dans ces situations d’exil extérieur ou d’exotopie, j’ai été également

confrontée à une situation d’exil intérieur (Todorov, 1991), devant remettre

en question un certain nombre de repères habituels, de certitudes et valeurs

héritées qui étaient parfois en contradiction totale avec celles de mon

environnement étranger (par exemple, en Russie avec l’imbrication du

privé et du professionnel à travers des réseaux de solidarité et de

cooptation; ou en Corée du sud, avec la représentation du rôle de la femme

et ses comportements de “modestie” attendus, quel que soit son statut

social). La nécessité de me tourner vers les concepts et outils d’analyse de

l’anthropologie sociale et culturelle (2) s’est avérée rapidement

indispensable pour désapprendre à “juger” spontanément à partir de ma

propre grille d'interprétation socioculturelle et à construire une

connaissance davantage raisonnée des sociétés dans lesquelles j’évoluais.

Ces concepts m’ont aidée à dédramatiser un certain nombre de situations

qui me paraissaient absurdes, incompréhensibles, pouvant menacer mon

intégration sociale dans le pays étranger, voire même mon équilibre

personnel.

La conception d'une dimension socioculturelle a investi depuis peu le

champ de la didactique des langues – qui est le nôtre – et soustend de plus

en plus les formations linguistiques destinées aux étudiants étrangers

pratiquant une “mobilité” volontaire (3). Leurs séjours à l’étranger sont

intégrés dans les cursus grâce aux accords interuniversitaires, bilatéraux et

A. Gohard-Radenkovic, L'étudiant étranger et ses "compétences culturelles"

multilatéraux, aux plans européen et international. L’objectif partagé par

ces exilés temporaires est de mener à bien leur projet académique dans une

discipline autre que la langue. Le séjour d'études dans un contexte

exolingue possède donc un réel enjeu.

Caractéristiques des étudiants "mobiles"

Nous assistons depuis une vingtaine d’années à une véritable émergence

d’un marché des langues, qui se traduit par de nouveaux enjeux, de

nouvelles motivations, des besoins et comportements spécifiques des futurs

usagers des langues (Porcher, 1987). Cette conception pragmatique de

l'apprentissage des langues implique nécessairement la reconnaissance des

formations diplômantes acquises à l'étranger.

Les langues étrangères ont acquis une nouvelle légitimité par l’obtention de

diplômes reconnus sur le plan international, tels que les Delf et Dalf

(Diplôme d'étude de la langue française et Diplôme approfondi de la langue

française, cf. Oliviéri, 1993). La demande des candidats à la mobilité pour

de telles certifications va croissant: ce processus répond au besoin de se

constituer un petit “capital-langues” grâce à un système de crédits (ou

unités de valeur). C’est une démarche à la fois pragmatique et symbolique,

qui participe à la construction de leur “capital-diplômes” sur un marché de

l’emploi européen – et plus largement international – en quête de profils

plurilingues et polyvalents, préparés à une grande adaptabilité

socioculturelle et socioprofessionnelle.

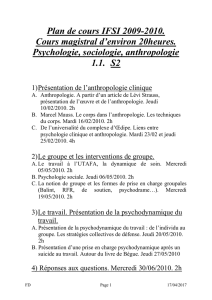

Le cadre dans lequel j’interviens participe à cette demande sociale en

langues mais dans un contexte particulier: en effet, nous avons affaire à des

étudiants des programmes européens Socrates, ayant des motivations très

précises, puisqu’ils ont choisi une université proposant des filières et

diplômes bilingues (avec l’anglais comme langue de communication

internationale) dans diverses disciplines (ex. sciences juridiques,

économiques, sciences de la matière, humaines et sociales, etc.). Ces

étudiants vont vouloir très vite réinvestir leurs acquis linguistiques (en

français ou en allemand et en anglais) dans leur domaine de spécialisation.

En d’autres termes, nos publics doivent donc être très rapidement

opérationnels avec leurs compétences langagières et leurs capacités de

communication au sein d’un contexte universitaire et quotidien bi-

plurilingue dans lequel ils doivent faire aboutir leur projet d’études:

acquérir de nouveaux savoirs disciplinaires et de nouveaux savoir-faire

académiques par le truchement de deux ou trois langues dont les usages

vont varier en fonction des stratégies et des enjeux de chacun d’entre eux.

A. Gohard-Radenkovic, L'étudiant étranger et ses "compétences culturelles"

En conséquence, ils doivent être capables de percevoir et d’appréhender

très rapidement leur nouveau contexte socioculturel car la plupart d’entre

eux effectuent des séjours courts, tels les programmes Erasmus allant de six

à douze mois. La compréhension de leur nouvel environnement et de ses

dimensions cachées ne peut s’acquérir uniquement à travers une démarche

empirique ou une attitude de “bonne volonté”, quoique la motivation

personnelle ne soit pas indifférente à la réussite d’un projet: elle se

construit avec l’étudiant, avec ses connaissances de départ, son expérience

préalable de l’étranger, ses habitudes d’apprentissage et ses représentations.

Dans cette perspective, comment peut-on construire avec les étudiants des

savoirs et savoir-faire culturels, comment peut-on introduire cette

composante socioculturelle dans l’apprentissage linguistique des étudiants?

Pluridimensionnalité de la communication entre individus aux

appartenances multiples

Nous partons du postulat qu’il n’existe pas une culture mais bien des

cultures, des sociétés multidimensionnelles, constituant et constituées par la

pluri-appartenance de chaque individu (Abdallah-Pretceille et Porcher,

1996): il y a par exemple la culture du pays d’origine et de la société mais

également celle de l’individu que nous accueillons, qui possède une culture

sociale, une culture éducative, une culture universitaire, une culture

professionnelle, une culture sexuelle, dans certains cas, une culture

confessionnelle, une culture ethnique autre que la culture nationale, celle-ci

étant culture d’adoption, etc.

Ainsi notre usager de la langue, ayant dans ses bagages une certaine

expérience du monde et de l’autre à partir des valeurs et codes acquis dans

sa société, va être amené à évoluer dans une société étrangère où il

rencontrera et communiquera avec des individus eux-mêmes marqués,

construits par leurs appartenances et par leurs représentations de leur

société et de celle des autres qui sous-tendent et déterminent toute

communication en contexte endolingue ou exolingue.

Un certain nombre d’obstacles se présentent toutefois dans la construction

de ces compétences socioculturelles. La plupart d’entre nous (apprenants et

enseignants) véhiculons des images préétablies de la culture, de la société

et de l’autre, comme nous le faisons quotidiennement avec nos propres

concitoyens ne partageant pas les mêmes références sociales et pratiques

culturelles: croyances, idées reçues, clichés commodes, comportements

convenus et valeurs héritées qui s’apparentent davantage à des certitudes

sociales et culturelles sur la “réalité” qui nous entoure. De ce fait, la

conception de soi, régie par ces “évidences invisibles” (Carroll, 1987),

A. Gohard-Radenkovic, L'étudiant étranger et ses "compétences culturelles"

enferme l’autre dans des représentations unilatérales, figées et

monolithiques, le plus souvent héritées des liens historiques et rapports de

force politiques ou économiques ayant forgé avec le temps des stéréotypes

confortables, des hiérarchies durables, voire immuables, malgré l’évolution

des situations respectives.

Des entretiens effectués, au sein de notre institution, en début de chaque

année universitaire (1998, 1999 et 2000), auprès d’un groupe de vingt à

trente “étudiants d’échange” sur leurs représentations de la Suisse,

témoignent de la persistance des stéréotypes, partagés, de manière quasi

homogène, par des étudiants provenant de différents pays d’Europe: ainsi,

les Suisses seraient "propres et disciplinés", mais "distants et

conservateurs"; "leurs châlets fleuris avec leurs coucous évoquent une

atmosphère paisible, un ilôt d’ordre et de calme", etc. (4). On pourrait

penser que le fait d’avoir un accès quotidien à une information démultipliée

par les médias et les ouvrages spécialisés, une exposition à d’autres

sociétés par les voyages et les échanges, auraient un impact sur leur

jugement. Mais il semble que ni la pluralité de l’information, ni la

proximité géographique – qui ne signifie pas, de toute évidence, proximité

“culturelle” – ni le contact quotidien avec les “réalités” européennes,

n’élargissent le “regard” porté sur l’autre.

Ces premiers témoignages – un peu navrants, il faut l’avouer – nous ont

incités à renouveler les entretiens à mi-parcours, ainsi qu’à la fin du séjour

d’étude de nos étudiants, afin d’analyser les effets de l'immersion sur la

construction des "compétences culturelles" et sur l’éventuelle

transformation de leurs représentations sur le pays d’accueil et ses habitants

(Kohler, 2000). La nécessité d’élaborer – pour et avec l’étudiant – , de

manière raisonnée et méthodique, des parcours de formation à

l’interculturalité, s’est imposée à nous.

Conception d’une formation transverse à l’interculturalité: la démarche

Étapes préalables: interroger “ses” représentations et “ses” valeurs

Aucun enseignant ou formateur n’est préparé par sa seule intuition à cette

analyse de la communication interculturelle, quelle que soit son origine,

quel que soit son parcours social et individuel, du fait que chacun vit d’une

manière plus ou moins dramatisée cette déstabilisation de l’individualité,

tant sur le plan physiologique que psychologique et intellectuel, quand il se

trouve lui-même confronté à “l’étranger”. D’ailleurs il n’est pas besoin de

se trouver immergé dans un pays lointain et exotique pour observer ces

réactions de repli ou de rejet vis-à-vis du “différent”. Le brouillage des

repères habituels s’applique d’autant plus aux étudiants, du fait qu'ils sont,

A. Gohard-Radenkovic, L'étudiant étranger et ses "compétences culturelles"

dès leur arrivée, happés par les contraintes administratives et universitaires,

ne disposant ni des moyens ni du temps pour “s’installer” dans le pays

d’accueil. Ce processus de déstabilisation peut entraîner des peurs et des

résistances qui se traduisent, entre autres, par une crispation linguistique et

sociale dans les premiers mois du séjour en immersion.

L'accompagnement de l’étudiant à la découverte de son nouvel

environnement est donc nécessaire, tout en gardant cependant une certaine

vigilance. Nous rejoignons Raymonde Carroll (1987) quand celle-ci nous

met en garde:

Nous sommes souvent intimidés à l’idée de tenter cette incursion dans

l’imaginaire culturel de l’autre, de nous lancer avec confiance dans l’analyse

culturelle, parce que nous sommes persuadés, au fond, que cela constitue un acte

d’arrogance de notre part. En effet, comment puis-je prétendre comprendre la

culture des Japonais ou des Allemands, si je ne peux vraiment comprendre mon

voisin, mes parents, mes enfants? L’analyse culturelle n’est pourtant pas un acte

d’arrogance, mais bien au contraire un acte d’humilité dans lequel j’essaie de

faire abstraction, pour un moment, de ma façon de voir le monde (la seule que

j’ai appris à trouver valable) et de la remplacer brièvement par une autre façon

de penser ce monde, façon que par définition je ne peux adopter (même si je le

voulais), mais dont j’affirme la validité par ce geste.

Toutefois, le véritable "acte d’humilité", à nos yeux, réside dans la mise en

question de nos propres stéréotypes et préjugés, ceux que nous véhiculons

sur une société et sa population, dans le questionnement de nos propres

valeurs, croyances et certitudes, que nous reproduisons en toute bonne foi,

avant de tenter “cette incursion dans l’imaginaire culturel de l’autre”.

Étape centrale: de la décentration vers la construction de nouveaux repères

socioculturels

Néanmoins, ce premier travail de décentration ne doit pas se cantonner à la

seule “introspection”. Les apports conceptuels de l’anthropologie sociale et

culturelle nous amènent à prendre la distance nécessaire à l’appréhension

de la complexité de l’autre société et culture, ainsi que de la sienne propre.

Car la finalité de cette approche est d’acquérir des repères socioculturels en

un premier temps et des stratégies d’ajustement en un deuxième temps, en

évitant de créer de nouvelles frontières mentales ou d’enfermer

commodément l’autre dans des schémas ethnologisants et sociologisants.

Dans cette optique, nous intégrons les principes fondamentaux de prise de

distance vis-à-vis de sa propre grille de “lecture du texte socioculturel”,

dans un canevas de formation constitué en six étapes (Gohard-Radenkovic,

1999):

1. débusquer les croyances individuelles et collectives;

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

1

/

11

100%