Vers un sujet mystique. Une esquisse à partir de J.

UNIVERSITÉ CHARLES DE PRAGUE

FACULTÉ DES SCIENCES HUMAINES

MÉMOIRE DE MASTER

2015 John Carlo P. Uy

Master Erasmus Mundus !

Philosophies allemande et française dans l’espace européen

(EuroPhilosophie)

John Carlo P. Uy

Vers un sujet mystique. Une esquisse à partir de J.-L. Marion

Mémoire de master

Sous la direction de: Karel Novotný

Prague 2015

Déclaration

Je déclare avoir fait ce travail seul et avoir cité dans la bibliographie toutes les sources que

j’ai utilisées en rédigeant ce travail. En outre je déclare que je n’ai utilisé le texte de ce mé-

moire de master qu’afin d’obtenir le diplôme de master dans les universités du consortium

dans le cadre du programme Master Erasmus Mundus « Philosophies allemande et française

dans l’espace européen » (EuroPhilosophie). Je consens aussi à ce que ce mémoire de master

soit rendu accessible au public à des fins d’étude dans une bibliothèque appropriée de l’Uni-

versité Charles de Prague ainsi que via la base de données électronique des mémoires de

diplôme de l’Université Charles conformément au droit d’auteur.

Prague le 4 juin 2015 John Carlo P. Uy

TABLE DE MATIÈRES

Résumé ……………………………………………………………………………………… 1

Abstract ……………………………………………………………………………………… 1

Introduction ………………………………………………………………………………… 2

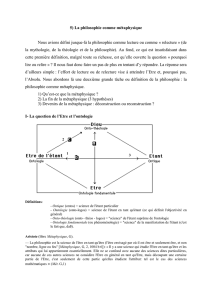

Premier chapitre …………………………………………………………………………… 3

Philosophie comme métaphysique, 3 — Métaphysique : un concept manquant, 4 — Le nom de

« métaphysique », 5 — Première indécision : une science non unifiée, 7 — Deuxième indéci-

sion : Dieu hors de la science, 11 — Troisième indécision : le concept unificateur, 13 — Le

concept et le système, 16 — L’aliénation, 16 — Le je exclu, 18 — Conclusion, 21

Deuxième chapitre ………………………………………………………………………… 23

La fin de la métaphysique comme lieu, 23 — Remarques préalables, 24 — Tradition : fidélité

et transgression, 26 — Réduction et donation, 29 — Deux exemples : « médiocre », « à la let-

tre », 34 — Le phénomène saturé, 36 — « Id quo majus cogitari nequit », 41 — Conclusion,

46

Troisième chapitre ………………………………………………………………………… 48

« Mystique » : réticence et résolution, 48 — L’adonné, 51 — L’anonymat, 54 — Paradoxe : la

réponse nomme l’appel, 54 — Le fils prodigue, 55 — Conclusion, 57

Conclusion ………………………………………………………………………………… 59

Bibliographie ……………………………………………………………………………… 60

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

1

/

67

100%