Développement - France Diplomatie

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE

ET DU DÉVELOPPEMENT

Direction de la stratégie, de la programmation et de l’évaluation

Développement : 12 thèmes en débat

Étude réalisée par

Audrey AKNIN

Université Versailles Saint-Quentin

Jean-Jacques GABAS

Université Paris XI-Orsay

Vincent GERONIMI

Université Versailles-Saint-Quentin.

avec la collaboration de

Michèle LECLERC-OLIVE

CNRS/CEMS

Pierre JACQUEMOT

MAE/DGCID

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Cette étude est un document interne établi à la demande du

ministère des Affaires étrangères.

Les commentaires et analyses développées n’engagent que leurs auteurs

et ne constituent pas une position officielle.

Tous droits d’adaptation, de traduction et de reproduction par tous procédés,

y compris la photocopie et le microfilm, réservés pour tous les pays.

Photo de couverture : Médiamultiplus

© Ministère des Affaires étrangères, 2000.

ISSN : 1160-3372

ISBN : 2-11-091316-9

Développement : 312 thèmes en débat

Sommaire

Avant-propos 5

1 - Développement et mondialisation : une vue d’ensemble 7

I. Prendre en considération le processus de mondialisation 7

II. Les débats au sein de quelques organisations internationales 9

1. En quels termes la Banque mondiale pose-t-elle la question du développement ? 9

2. L’approche de la Commission européenne 12

3. L’approche du PNUD : le développement humain 12

III. Contributions d’équipes françaises à huit questions essentielles 14

1. Réhabiliter la notion de politique publique 14

2. Passer de la notion de société civile à celle de l’espace public 15

3. Les décentralisations : un concept polysémique 15

4. Donner à la coopération une dimension éthique 16

5. Repenser la régionalisation des économies 16

6. Repenser les mécanismes de stabilisation 16

7. Aborder la question des institutions 17

8. Passer de l’aide aux biens publics internationaux 18

2 - Ouverture et développement 19

I. Origine et cadre général des débats 19

II. Les principaux débats dans les instances multilatérales 21

III. Les débats dans les centres de recherche français 26

3 - Biens publics internationaux 27

I. Le bien public : définition du concept 27

II. Les biens publics internationaux : production et rôle de l’état 28

III. Les débats dans les centres de recherche français 32

4 - Environnement et développement 33

I. Théorie et principes 33

II. Instruments des politiques d’environnement 35

III. L’environnement : une question globale 37

IV. La question environementale dans les politiques de développement 38

V. Environnement et développement : la question scientifique française 39

5 - Population et développement : santé, éducation, genre 40

I. Le capital humain : un concept fondateur 40

II. Les grandes instances multilatérales à l’interface santé, éducation et genre 41

III. Développement et population : la question scientifique française 46

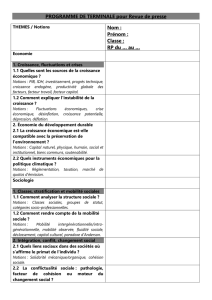

6 - Inégalités et développement : de Kuznets à Sen 47

I. Inégalités, revenu et croissance : un cadrage théorique 47

II. De la pauvreté aux inégalités : une priorité retrouvée au sein des instances multilatérales 48

III. Inégalités et développement : l’approche française 50

7 - Aide et efficacité 52

I. L’aide comme moyen de contribuer au processus de développement 52

II. Les débats au sein des instances multilatérales 52

III. Les débats dans des centres de recherche en France 58

8 - Financement du développement et dette 59

I. Quatre traits caractérisent cette évolution 59

II. Les débats au sein des organisations multilatérales 59

III. Les débats dans des centres de recherche en France 62

9 - Analyse du post-ajustement 63

I. Origine et cadre général des débats 63

II. Les principaux débats dans les instances multilatérales 64

III. Les débats dans des centres de recherche en France 66

10 - Culture et développement 67

I. La culture et ses ambiguïtés 67

II. Culture et développement : entre capital social et participation,

la démarche des grandes instances mutilatérales 69

III. Culture et développement : l’analyse française 72

11 - Institutions et gouvernance 73

I. Origines et cadre général des débats 73

II. Les débats au sein des institutions multilatérales 74

III. Les débats dans des centres de recherche français 76

12 - Décentralisation et acteurs locaux 78

I. Décentralisation et société civile : de quoi parle-t-on ? 78

II. Les théories politiques centrées sur la société civile 79

Références bibliographiques 83

Liste des acronymes utilisés 93

Développement : 412 thèmes en débat

Développement : 512 thèmes en débat

Avant-propos

La place occupée dans la politique étrangère par les problèmes relatifs au développement est

importante non seulement en raison du rôle historiquement joué par la France auprès des pays

du Sud, mais aussi parce que ces problèmes interfèrent dans tous les grands sujets

internationaux : paix, sécurité, environnement, immigration, emploi, croissance

économique… « Notre diplomatie doit y accorder une part essentielle car l’inégalité dans le

développement est la cause première des tensions » (Charles Josselin, le 25 avril 2000 à

l’Assemblée nationale).

L’intérêt accordé aux questions de développement s’est particulièrement manifesté à Paris

pendant la semaine du 26 au 30 juin 2000 durant laquelle se sont tenues trois manifestations

importantes sur le développement (avec la Banque mondiale, le PNUD et l’Union

européenne). Le Sommet du G8 à Okinawa (juillet 2000), le Sommet du millénaire à New

York (septembre 2000) et la présidence française de l’Union européenne (second semestre

2000) seront d’autres occasions de présenter nos thèses, de mettre en valeur nos acquis et de

contribuer à la recherche de solutions aux drames du développement inégal.

La DGCID a souhaité présenter les principaux débats sur les stratégies de développement qui

se tiennent tant dans les instances internationales qu’au sein des milieux scientifiques. Elle a

donc demandé à une équipe d’universitaires de présenter un état des lieux de la pensée sur le

développement, de tracer les cheminement intellectuels, d’éclaircir les concepts utilisés et de

présenter les thèses concurrentes mises en avant.

Les auteurs appartiennent au groupement d’intérêt scientifique GEMDEV (Groupement

Économie mondiale, Tiers Monde et Développement) qui a été constitué autour de 50

laboratoires et formations doctorales de la région de l’Ile-de-France et qui réalise des cycles de

conférences sur des thèmes transversaux de développement dans une perspective

pluridisciplinaire.

Ce travail a une vertu pédagogique. Il n’est pas simple pour autant. Le développement est en

effet un carrefour très fréquenté, une discipline qui associe diverses spécialités, et qui combine

subtilement théories, faits, mythes et pouvoirs. L’impression de confusion que certains

ressentent parfois est accentuée par la difficulté à démêler ce qui relève de la doctrine et ce qui

est du domaine de l’action. L’idéologie alterne avec le discours sur la pratique.

La présentation des travaux universitaires proposée dans ce document est encore partielle. Un

travail exhaustif exigerait un travail plus long et plus systématique, en direction notamment

des équipes de recherche françaises (universités, grands établissements publics de recherche...).

De surcroît, le champ couvert par les théories du développement étant très vaste, tous ses

aspects n’ont pas été traités. 12 thèmes ont été privilégiés, mais d’autres auraient pu l’être.

Le but de ce document est notamment de mettre en avant la pensée internationale et française,

dans sa diversité et dans son actualité. Il permet aujourd’hui d’identifier ce qu’il serait possible

d’appeler « une identité française en matière de développement », à partager avec les partenaire

du Sud comme avec les Européens. Cette identité s’enracine autour de quelques idées-forces.

La première est que le développement durable (pérenne, soutenable et viable) de l’économie

nécessite des règles du jeu. Elles concernent l’environnement, dimension vitale et richesse

potentielle. Les exigences d’une gestion assurant la protection et la transmission du patrimoine

naturel et de la « résilience » (capacité de reconstitution) aux générations futures imposent des

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

1

/

96

100%