Discographie de FAUST Il est difficile de rendre compte de toutes

Discographie de FAUST

Il est difficile de rendre compte de toutes les sélections et intégrales parues depuis l’invention

du phonographe, même si elles furent relativement rares jusqu’aux années 1950. A partir de

1970, la notion « d’intégrale » se diversifie en fonction de la réintégration de certaines scènes,

ou airs, traditionnellement coupés à la scène, de l’insertion du ballet au sein de l’acte de

Walpurgis ou de son rejet en annexe. Plus délicat est la main mise des grandes firmes

discographiques sur les distributions. Elles imposent, certes, de grands noms mais ces artistes

sont trop souvent étrangers à l’esprit de l’œuvre ou s’expriment dans un improbable volapuk.

Aussi, au risque de paraître pédant, on prendra le risque d’affirmer qu’aucune des intégrales

actuellement disponibles n’est totalement satisfaisante. Si le quintette -ténor, soprano,

baryton, basse, mezzo-, est celui du Trouvère ou de l’Aïda de Verdi, et compte non tenu des

difficultés vocales respectives de chacun des rôles, il sera toujours plus facile de trouver des

interprètes rompus à la prosodie et à la vocalité italiennes qu’à la prononciation et au style

français. C’est le résultat regrettable d’un recul du répertoire français, non seulement sur les

scènes étrangères mais surtout sur les scènes nationales. Il va de pair avec le déclin de l’école

du chant français depuis quelques décennies. Cela peut expliquer, du moins partiellement, que

Faust en fasse les frais. Le problème est moins grave pour les chefs d’orchestre, quelle que

soit leur nationalité : ils dirigent, généralement, la musique symphonique française, ils en

connaissent l’esprit qui se retrouve dans l’écriture de Gounod.

Sélections

Elles ont la vertu d’avoir gardé le témoignage, en studio, de chanteurs qui ont fait les beau

soirs de l’Opéra Garnier ou des scènes internationales.

On trouve chez Nimbus la réunion d’extraits, enregistrés entre 1906 et 1911, par Enrico

Caruso, Geraldine Farrar, Antonio Scotti, non francophones mais confondants de pertinence

stylistique, de beauté vocale et d’engagement, accompagnés par l’une des plus grandes basses

françaises, Marcel Journet qui devait participer 20 ans plus tard, quelques mois avant de

disparaître, mais alors moins convainquant, au premier enregistrement intégral électrique de

l’œuvre. Sa leçon de chant devrait servir à tout apprenti Méphisto encore de nos jours.

De façon peu compréhensible, il ne nous reste, chez EMI, que des extraits enregistrés entre

1929 et 1931, par Georges Thill dont la voix et le style étaient ceux-là mêmes exigés pour

Faust : legato, projection, timbres sont parfaits. Il est un des rares interprètes à conclure sa

cavatine sur un Ut émis en voix mixte d’un rayonnement absolu.

L’année 1962 voit sortir trois sélections : chez Vega, les jeunes Alain Vanzo et Robert

Massard, que l’on retrouve en live par ailleurs et, pour le second, dans une intégrale

prestigieuse chez Decca. Style, articulation, beauté vocale sont au rendez-vous. Chez Orphée,

Gustave Botiaux, à qui le studio n’a jamais réussi, accompagne l’excellente Marguerite

d’Andrea Guiot, si injustement absente des studios par ailleurs, le Valentin de René Bianco et

le Méphisto de Xavier Depraz. Philips présente le célèbre, et controversé, Tony Poncet, la

plus jeune Marguerite d’alors, au Palais Garnier, l’Algéroise Irène Jaumillot et le

Constantinois René Bianco, ici dans Méphisto. Beaucoup d’amateurs d’opéra les ont aimés, la

critique jamais.

À partir de l’avènement du CD, les extraits d’opéra se font rares. Une curiosité cependant :

une version abrégée de l’intégrale de Michel Plasson, pour restituer les aigus traditionnels,

impitoyablement interdits aux solistes dans l’intégrale, parue en même temps chez EMI. Cela

concerne notamment le trio final.

1

Intégrales en langues étrangères

Preuve du rayonnement international de l’œuvre à la fin du XIXe siècle, en 1908, le premier

enregistrement intégral de Faust paraît en langue allemande, avec la prestigieuse Emmy

Destinn, alors âgée de 30 ans, créatrice récente de Salomé et de La Fanciulla del West, aux

côtés de Caruso. Une Marguerite imposante par les moyens vocaux déployés, loin de la frêle

jeune fille attendue. Carl Jörn lui tient tête avec éclat (Discophilia). En 1920, la première

intégrale en italien, avec les forces de la Sala, dirigées par Carlo Sabajno, reste anecdotique

(His Master Voice). A la tête d’une distribution anglaise, neuf ans plus tard, Thomas Beecham

dirige son premier Faust avec, dans le rôle titre, Heddle Nash, mozartien distingué.

En allemand, le grand ténor danois, Helge Rosvaenge, enregistre plusieurs fois le rôle de

Faust : en 1937, sous la direction de Joseph Keilberth, puis celle de Heinrich Steiner en 1938,

à la radio berlinoise, dans un son étonnant pour l’époque. Dans ces mêmes années, il chantait

le ténor italien du Rosenkavalier, Tamino de La Flûte enchantée, mais aussi le Florestan de

Fidelio, au Festival de Salzburg et Parsifal au Festival Bayreuth ! C’est dire l’extrême

souplesse d'une voix éclatante et généreuse. Difficile d’apprécier le style du célèbre chanteur

avec, pour la seconde version, une direction erratique et la présence d’un Méphisto, Michael

Bohnen, dont la prestation ahurissante d’histrionisme et son indifférence aux indications de la

partition, rendent inaudibles la plupart des scènes. Il existe d’autres témoignages de

Rosvaenge, dont une en 1942. Il n’est pas sûr que les publics, autres que germaniques, les

trouvent indispensables.

Deux enregistrements, en russe, datant de 1947 (Mez-Kniga) et 1948 (Lys) ont, tous deux

sous la direction de Vassily Niebolssine, le même couple vedette, la soprano Yelizavieta

Choumskaya et le ténor Ivan Kozlovsky dont on peut ne pas aimer la voix un peu nasillarde,

mais au style racé et à la quinte aiguë impeccable ; Alexander Pirogov, puis Mark Reizen,

sont marquants dans Méphisto, le second particulièrement. Les Britanniques n’ayant pas

renoncé à publier des opéras dans leur langue nationale, on trouve une intégrale en anglais,

chez Chandos, relativement récente, qui offre une belle homogénéité tant chez les solistes

qu’à l’orchestre.

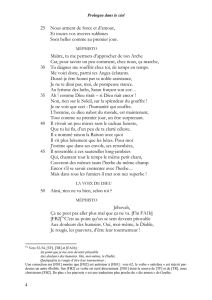

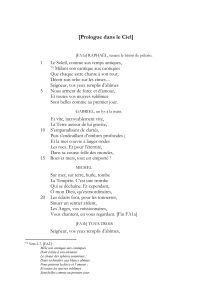

Intégrales en français

Les Français relèvent le défi allemand de la première intégrale, en 1911-1912, avec une

intégrale en 56 faces de 78 tours. Malgré les problèmes techniques de l’époque, on y trouve la

scène de la chambre, sans la romance de Siébel, et l’intégralité du ballet ! Signalons

l’élégance stylistique de Léon Beyle, alors grand interprète de Werther et de Des Grieux. Il

possède l’exacte tessiture du rôle de Faust. La voix de Jeanne Campredon passe moins bien la

précarité de la restitution sonore. Saluons en elle, la créatrice, en France, du rôle de la

Maréchale du Chevalier à la rose, et la grande pédagogue qu’elle fut, unanimement respectée

par ses élèves : au Conservatoire d’Oran, elle guida les premiers pas du tout jeune Juan

Oncina.

La première intégrale « électrique », reprise chez Andante, remonte à 1930. Elle est dirigée

par le dernier élève de Gounod, Henri Busser, nourri à la tradition française avec totale

maîtrise du style. C'est la seule intégrale de César Vezzani dont on peut ne pas aimer les

contre-uts à l’arrachée, mais il est difficile de nier la beauté du timbre et la diction

impeccable. Il offre un mélange étonnant entre élégance française et force vériste. Le grand

Marcel Journet, à 62 ans, tient le rôle de Méphisto qu’il a chanté sur toutes les grandes scènes

de l’Ancien et du Nouveau Monde. Vraie basse chantante, il a marqué ce rôle qu’il disputait à

Pol Plançon et Chaliapine. La difficulté de ce rôle est d’en faire ressortir l’ironie subtile qui se

mêle à l’affirmation de sa puissance, l’humilité feinte au sarcasme assassin, la servilité aux

éclats orgueilleux. La voix de Journet savait se faire tour à tour enjôleuse et terrifiante. Sans

chauvinisme aucun, les Français, comme Pernet, ont excellé dans l’art de rendre toutes les

2

subtilités de ce rôle, talonnés par certains Italiens, enregistrés sur scène au Metropolitan

Opera dont la première captation en direct, avec Ezio Pinza, remonte à 1940. On le retrouve

en 1940, 1943, 1944 ; Cesare Siepi lui succède en 1950, 1951, 1955, 1959. Certaines de ces

versions sont reprises dans la collection Naxos. Dans les mêmes lieux, en 1944, Thomas

Beecham dirige le Faust de Raoul Jobin qui rappelle quels excellents Roméo et Werther il fut.

Cette même scène voit passer dans le rôle éponyme, Giuseppe Di Stefano, en 1949, et Jussi

Björling, en 1950 et 1959 : le premier, avec une générosité toute latine ; le second, avec un

style impeccable, un timbre exceptionnel, qui fait croire à la tendresse déchirée, mais sincère,

du héros pour Marguerite. On regrette qu’il n’ait jamais participé à une intégrale en studio.

En 1948, Beecham, dans un Londres qui sort difficilement de la guerre, l’une des dernières

intégrales avec une distribution entièrement français (RCA, Naxos) : le vétéran Gérard Noré,

la Marguerite préférée des Français, Géori Boué, éblouissante à la scène, mais au style

maniéré au disque, son époux d’alors, Roger Bourdin, hors propos dans Valentin, et le

Méphisto prometteur de Roger Rico. Cela vaut surtout par le souffle que sait insuffler le chef

à son équipe.

De tous les témoignages laissés par Victoria de Los Angeles -notamment, en live, dirigée par

Pierre Monteux-, c’est sa prestation officielle en 1953, sous la direction d’un André Cluytens

inspiré, avec l’Opéra de Paris, Nicolaï Gedda, Boris Christoff, qui reste son témoignage le

plus touchant : elle traduit sa naïveté sans mièvrerie et son évolution avec une grande vérité

psychologique. Gedda n’a pas encore l’envergure vocale du rôle s’il en a l’intelligence. Reste

la prestation de Christoff : le grand Boris ou l’impression Philippe II, qu’il a incarnés, n’ont

rien à voir avec Méphisto, créé par une basse chantante au Théâtre-Lyrique et un baryton,

Faure, à l’Opéra de Paris. Non seulement, il reste étranger au style de Gounod, mais son

français reste incompréhensible, son interprétation tourne au grotesque. De plus, il lance,

hélas, la mode des basses slaves dans ce rôle. Leurs voix plus « grandes », plus sombres ne

peuvent pas toujours traduire la subtilité du personnage. Certains interprètes n’ont pas

toujours le sens de la mesure qui leur permettrait d’éviter les outrances. Cluytens retrouvera,

en 1958, pour la stéréo, la même équipe, sans amélioration notable.

1963 voit la parution, à la Guilde du disque, une version avec Léopold Simoneau et son

épouse Pierrette Alarie. Le talent de mozartien du premier, celui de soprano lyrique de la

seconde ne sont pas en cause, mais ils sont sur distribués.

La véritable première intégrale paraît en 1966, chez Decca, avec la restitution intégrale de la

scène de la chambre et de quelques fragments retrouvés, sous la direction de Richard Bonynge

qui inverse l’ordre des scènes entre l’église et le retour des soldats. La distribution est

éblouissante : Franco Corelli, Joan Sutherland. Les voix sont d’or, le style de pacotille, la

diction bradée. Seul le Valentin de Robert Massard sait ce qu’il chante et le fait

magnifiquement. Dans l’entre-deux, Nicolaï Ghiaurov avec une belle voix n’a pas vraiment le

style de Méphisto. Seule la direction intelligente du chef emporte l’adhésion.

La version d’Alain Lombard, avec l’Opéra du Rhin, Giacomo Aragall et Monserrat Caballé,

chez Erato, fut très bien accueillie en 1976. La direction, qui se veut solennelle et

impressionnante, respire un ennui qui gagne tous les interprètes. Le Méphisto de Paul Plishka

est à fuir, le Valentin d’Huttenlocher est inexistant. Seule la Dame Marthe de Jocelyne Taillon

retient l’attention, c’est peu.

En 1979, le grand chef français, Georges Prêtre, dirige deux monstres sacrés, Plácido

Domingo, Mirella Freni et de nouveau un Nicolaï Ghiaurov sans surprise, chez EMI. Si le

premier chante un français d’une qualité qu’il n’a pas toujours eu dans cette langue, ce n’est

pas toujours le cas de la seconde. Leur prestation vocale est de haut niveau. C’est Freni qui, à

l’instar de ce qu’on peut constater dans d’autres prestations prises sur le vif, montre le mieux

la transformation de la timide jeune fille en femme passionnée. Cela tient, il est vrai, à une

interprétation italianisante de la partition mais qui reste acceptable. Un Thomas Allen,

3

intéressant en Valentin complète une équipe bien menée par le chef. C’est la première version

qui relègue le ballet en annexe -mais Faust chante sa chanson bachique.

En 1986, la version Colin Davis, chez Philips, est une bonne surprise pour la finesse de la

lecture de la partition. Francisco Araiza ne tient pas jusqu’au bout les promesses que le

premier acte laissait espérer. Kiri Te Kanawa ne convainc guère et Evgeny Nesterenko n’a

rien compris à son personnage. Andreas Schmidt est oubliable en Valentin.

EMI publie, en 1990, le témoignage de Michel Plasson, grand spécialiste du répertoire

français du XIXe siècle, avec le Capitole de Toulouse. Richard Leech, Cheryl Studer, Thomas

Hampson sont tous remarquables par leur style et leur français impeccable. Mais aucune

émotion ne passe. Reste le Méphisto de José Van Dam. Baryton-basse, ce qui correspond aux

intentions du compositeur, au style et à la diction impeccables, il crée un personnage

énigmatique, très intellectualisé qui frustre un peu l’auditeur à qui manque l’image du grand

comédien qu’il est.

La version de Carlo Rizzi, parue chez Teldec, en 1993, n’a pas d’autre intérêt que sa valeur

documentaire : ni Jerry Hadley, Cecilia Gasdia, Alexandru Agache, n’ont pas la dimension

vocale de leurs personnages. Le Méphisto de Samuel Ramey impressionne par la somptuosité

de la voix mais il reste extérieur du livret et de la partition. En revanche, à ce jour c’est le seul

essai de reconstitution de la partition originale par la reprise du travail fait par Oeser pour

retrouver toutes les scènes et fragments supprimés, avec toujours le rejet du ballet en annexe.

Il serait injuste d’oublier, en live, Alfredo Kraus, Renata Scotto que l’on retrouve en vidéo.

À voir

La musique elle-même oscille entre la tessiture du fort ténor, comme lorsque Faust s’apprête à

avaler le poison. De même si l’air des bijoux convient à une première chanteuse à roulade,

catégorie dans laquelle entrait Mme Miolan-Carvalho, la scène de l’église exige une voix plus

dramatique. De même, Méphistophélès fut longtemps distribué à des basses chantantes

d’opéra-comique qui conviennent très bien à la Ronde du veau d’or, mais son entrée « Me

voici » convient mieux à une grande basse d’opéra.

Il est rare qu’un opéra s’inspirant d’une œuvre subversive et originale de la littérature

romantique soit devenu un tel succès populaire.

son prétendant brûlant d’un amour et vertueux, non payé de retour, quasiment une création

nouvelle, afin d’introduire davantage d’action.

Arrigo Boito, avec son Mefistofele (1864), déplace le centre d’intérêt de la légende sur le

personnage diabolique. Lili Boulanger obtient le prix de Rome, en 1913, avec sa cantate

Faust et Hélène qui s’intéresse, comme l’indique son titre, à la seconde partie du Faust de

Goethe. Le Doktor Faustus de Ferrucio Busoni, contemporain de Mahler, enfant prodige et

pianiste exceptionnel, se signale par son souffle lyrique authentique. Il offre la particularité de

confier le rôle de Méphisto à un ténor et celui de Faust à une basse. Le compositeur travailla

inlassablement à son opéra, sur le thème de la quête de l’artiste, de 1916 jusqu’à sa mort en

1924, le laissant inachevé.

4

1

/

4

100%