Maria Tsyurupa. Énoncé simple en Yaouré.

Maria Tsyurupa

Abidjan, 12.02.07

Énoncé simple Yaouré1

0. Objet de l'étude

Cette étude représente une revue des énoncés simples en yaouré.

La langue Yaouré appartient au groupe sud de la famille linguistique mandé. La langue

apparantée la plus proche est le Gouro. L'étude présente se base sur le dialecte

taۨܕaۛܕ

parlé dans quatre

villages, y compris le Kiékiékro, d’où vient mon informateur principal.

Bradley Hopkins, dans son étude sur le système acpecto-modal du yaouré (Hopkins 1987),

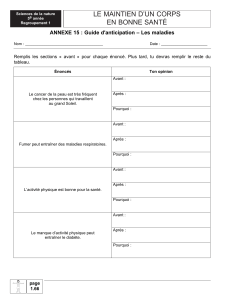

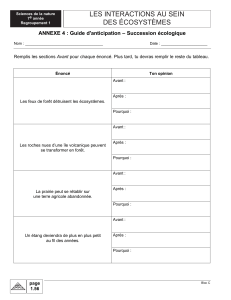

propose la classification suivante des énoncés simples Yaouré (voir Fig. 1):

énoncés simples

verbaux

nominaux

nȳܕ statifs dynamiques

a / aܕS + (DO) + V + (IO)

Fig. 1. Classification des énoncés simples en yaouré

Selon la classification présentée dans Fig. 1, les énoncés simples en yaouré sont subdivisés en

deux groupes : les énoncés verbaux, caractérisés par la présence d'un lexème verbal qui peut se

combiner avec les marques du système aspecto-modal ; et les énoncés nominaux. Parmi des

énoncés verbaux, il y a un groupe des énoncés « verbaux statifs », qui se forment avec le lexème

a

(variante nasalisée :

a

ܕ), dont le statut grammatical est sujet à discussion, mais qui semble avoir

certains traits verbaux.

Ci-dessous nous examinerons les énoncés nominaux et les énoncés « verbaux statifs » avec le

lexème

a

.

1. Énoncés nominaux

1.1. Les énoncés nominaux sont construits avec la copule

ȳ

ܕ, qui a la combinaison

ȳۡ ̸

ۨ comme

son corrélat négatif :

nk

1 Ce recherche a été effectué dans le cadre du Projet commun SUBJ 062156.00 de l’Université de

Zürich et l’Université d’État de St. Pétersbourg, financé par la Fondation Nationale Suisse de

Recherche Scientifique.

Je tiens à exprimer ma gratitude à mon assistant et informateur Morton Kouamé pour son aide

précieuse dans mon recherche.

1

1 a)

Tr̸ۨ nȳۨܕ . b) Tr̸ۨ kۡ ̸ۨ . ȳ

n

k

n

n

vȳ

n

boeuf Cop boeuf Cop.Neg

C`est un boeuf . Ce n'est pas un boeuf.

La copule

nȳܕ

n’a pas de caractéristiques morphologiques du verbe. Dans (Hopkins 1987), elle a

été désignée comme un « actualisateur d'identification ».

À part sa fonction prédicative dans certains types des énoncés simples, la copule

ȳܕ

intervient

dans les constructions focalisées et relativisées, qui ne seront pas traités dans cette étude.

1.2. Interaction avec le contexte tonal

Sauf quelques rares exceptions, la copule garde son ton bas après le ton extra-bas ou bas. Après

le ton extra-haut ou haut elle assume le ton extra-haut ou haut respectivement.

Son corrélat négatif

ȳۡ ̸ۨ

garde toujours ses tons lexicaux.

1.3. Valeurs, structure

Deux types d'énoncé nominal à copule

ȳ

ۨܕ se distinguent en fonction de leur structures

syntaxiques. Il s’agit de l'énoncé d'identification et l'énoncé équatif.

1.3.1. Énoncé d'Identification: NP + Cop

L'énoncé d'identification se compose d'un syntagme nominal suivi de la copule

ȳ

ۨܕ.

Les exemples 1a, 2 et 3 représentent des phrases affirmatives, et l'exemple 1b une phrase

négative. L'énoncé de ce type exprime l'identification d'un objet de réalité à l'entité désigné par le

syntagme nominal. L'objet de réalité est introduit par le contexte (3) ou par les procédés

extralinguistiques (1 et 2).

2Mȳۛܕ tr̸ۨ nȳۨܕ.

mon boeuf Cop

C'est mon bœuf.

3 a) Aܕۨ bƥۨ nȳۨܕ. b) Maۨܕ nȳۛܕ.

moi même Cop moi Cop

(- Qui a mangé mes bananes?) – C'est moi.

Les phrases (3a) et (3b) sont synonymiques, mais il y a une différence structurelle. Dans (3a),

nous avons un pronom personnel sujet suivi de la particule d’ipséité, et dans (3b) apparaît un

pronom personnel focalisé.

1.3.2. Énoncé équatif : NP + NP + Cop

L'énoncé équatif se compose de deux syntagmes nominaux et de la copule

nȳۨܕ

.

L'énoncé de ce type établit le rapport entre les objets désignés par les syntagmes nominaux

(voir exemples (4)-(6)).

4[T

r̸ۨ laۛȳۛ][mȳۛܕ ȳۨ]nۨܕ.

boeuf Det je pour Cop

Ce boeuf est le mien.

5[

Flá s܍ȳۡvuۡ ȳۨ][aۨܕ sra۬ܕ]ȳۨܕ.

village chef Det je mari Cop

2

Le chef du village est mon mari.

6[M

iۨܕ laۛȳۛ] [flá s܍ȳۡvuۡ]ȳۨܕ.n

ƥçƥn

ƥІ

ƥ

n

homme Det village chef Cop

Cet homme est le chef du village.

Exemples (7a) et (7b) illustrent le phénomène déjà rencontré dans (3a) et (3b) : le pronom

personnel sujet avec la particule employé dans (7a) correspond au pronom personnel focalisé dans

(7b). Dans (7b), nous observons la forme

Іrȳ

ܕ, qui est le résultat de la fusion du pronom personnel de

3ème personne au singulier et de la copule:

7 a)

Flá s܍ȳۡvuۡ ȳۨ miۨܕ pl ۬ܕփ۬ܕ laۛȳۛ bۛ ȳۛܕ.

village chef Det homme grand Det il même Cop

b) Flá s܍ȳۡvuۡ ȳۨ miۨܕ pl ۬ܕփ۬ܕ laۛȳۛ rȳۛܕ.

village chef Det homme grand Det il.Cop

(Qui est le chef du village?) Le chef du village est cet homme grand.

2. Énoncés verbaux statifs

2.1 Les énoncés verbaux statifs sont construits avec le lexème

a

ۨ/

yà

(

aۨܕ

après une voyelle nasalisée),

qui a un corrélat négatif

ka...̸

:

8 a) S ۨà kpá. b) Sƥۨ ká kpá ̸۬.

pagne être bon pagne être.Neg bon Neg

Le pagne est bon. Le pagne n'est pas bon.

Dans (B. Hopkins 1987), le lexème

a

est considéré soit comme une copule, soit comme un

verbe défectif. Contrairement à copule

ȳ

ܕ, il possède certains traits verbaux. Dans ce qui suit, nous

traiterons ce problème plus en détail.

2.2. Interaction avec le contexte tonal:

Une analyse des contextes élémentaires a permis d'établir une règle préliminaire des

réalisations tonales du verbe

a

: il garde son ton bas après le ton extra-bas ou bas. Après le ton

extra-haut ou haut il assume un ton extra-haut ou haut respectivement. Cependant, les contextes

plus larges manifestent des déviations de cette règle, dont les mécanismes sont à spécifier.

Son corrélat négatif

ka

garde son ton haut. La particule négative

̸

semble avoir un ton extra-bas

après le ton haut, et dans tous les autres cas de s'assimiler au ton précédant.

2.3. Valeurs, structure

Selon leur structure, nous faisons la distinction entre trois types d'énoncé verbal statif :

l’énoncé locatif (avec un sous-type, l’énoncé équatif), l’énoncé qualitatif et l’énoncé présentatif. En

général, on peut dire que tous les énoncés susmentionnés désignent des situations statives.

2.3.1. Énoncé locatif : NP + être + LOC

L'énoncé locatif se compose d'un syntagme nominal suivi du verbe

a

et d’un complément

circonstanciel de lieu. L'énoncé de ce type décrit l'emplacement de l'objet désigné par le syntagme

nominal (exemples (9) et (10)).

3

9P

ȳۡzaۨܕnȳۛܕ aۛܕ iۨbaۡdaۡ.y

b

dƥ

dƥç

calao être arbre sur

Il y a des calaos sur un arbre.

10 Y

iۨbaۡ ȳ۬ àȳۨwlȳۛ ámaۡܕ.

arbre Det son fruit être sur

Sur cet arbre, il y a des fruits.

En plus de cela, l'énoncé locatif peut exprimer l'idée de possession ou de l'existence.

L’exemple (11) peut exprimer chacun de ces deux valeurs, selon le contexte:

11

Mȳۛܕ Ŷlá yààgá á na۬ܕ.

mon mouton trois être là

Mes trois moutons existent. / J'ai trois moutons.

2.3.1.a Énoncé équatif: NP + être + [NP + Pp]

L'énoncé équatif se compose d'un syntagme nominal suivi du verbe

a

et d’un autre syntagme

nominal avec la postposition comitative

ç

(exemples (12) et (13)). L'énoncé de ce type établit le

rapport d’équivalence entre les objets désignés par les syntagmes nominaux. La différence entre les

énoncés équatifs avec la copule

nȳܕ

et ceux avec le verbe

a

est traitée dans la section 3.

12

AܕۨŶփ̸ۡۡ áƥ۬dr ۨ ç.

moi frère être medicin Pp

Mon frère est docteur.

13

AܕۨŶփ̸ۡۡ áƥ۬dr ۨkpá .

moi frère être medicin bon Pp

Mon frère est un bon docteur.

2.3.3. Énoncé qualitatif : NP + être + Adj

L'énoncé qualitatif se compose d'un syntagme nominal suivi du verbe

a

et d’un adjectif.

L'énoncé de ce type attribue une qualité à l'objet désigné par le syntagme nominal (exemple 14).

14

AܕۨŶփ̸ۡۡ á kpá.

moi frère être bon

Mon frère est bon.

2.3.4. Énoncé présentatif : NP + être

L'énoncé présentatif se compose d'un syntagme nominal suivi du verbe

a

. L'énoncé de ce type

exprime l’idée de l’existence de l’objet désigné par le syntagme nominal (exemple (15)). En plus de

cela, cette construction est utilisée pour exprimer l'idée de possession (voir exemples (16a) et (17)

dans la section suivante).

15

Ɖàlì à.

Dieu être

Dieu existe.

4

2.3.5. Possession

Nous venons d'examiner les quatre types d'énoncé verbal statif en partant de leur structure à

leur sens. Dans la section présente, nous assumons la stratégie inverse. Ci-dessous, nous présentons

les différents moyens qui permettent d'exprimer l'idée de possession en Yaouré.

L'idée de possession est souvent exprimée par une construction présentative, comme dans les

exemples (16a) et (17).

L'autre moyen d'exprimer l'idée de possession est une construction locative (exemples (16b) et

(11)). Les constructions (16a) et (16b) ne sont pas tout à fait synonymiques : les deux peuvent

exprimer la possession abstraite, mais pour exprimer la possession actualisée on doit utiliser

seulement la construction du type (16b).

16 a) M

ȳۛܕ lá á.Ŷ

a

kƥ

ƥ

n

mon mouton être

b) Ɖlá á ۛܕlƥۛ.

mouton être à moi

J'ai un mouton.

17

AܕۨŶփ̸ۡۡ à.

je frère être

J'ai un frère.

11

Mȳۛܕ Ŷlá yààgá á na۬ܕ.

mon mouton trois être là

Mes trois moutons existent. / J'ai trois moutons.

2.4. Formes impérative et progressive

D'après (Hopkins 1987), le verbe défectif

a

possède deux radicaux verbaux: k

ƥ

ܕ,à partir duquel

est dérivé la forme impérative (19) et la forme inaccomplie (18), et

a

,qui est considéré comme la

forme accomplie. À la différence des autres verbes, le verbe défectif ne possède pas de forme

progressive et il n'apparaît pas aux autres aspects complexes du mode indicatif.

18

Ò۬ܕa۬ܕ feۡiۨtrȳۡ.

ils être.Inacc champ demain

Ils seront au champ demain.

19 K

àà k ۛܕ trƥۨlƥ۬.

nous.Incl être.Imp calm

Soyons calmes.

2.5. Nature verbale du lexème

a

Ci-dessous nous présenterons quelques exemples qui montrent la nature verbale du lexème

a

.

1. Le lexème

a

requiert la reprise pronominale après le sujet suivi par le déterminant (20). C'est

un trait caractéristique des verbes ; il faut mentionner que dans les constructions avec la copule

ȳ

ܕ

(5) une reprise pronominale n’a pas lieu.

5

6

6

7

7

1

/

7

100%