Facile à dire - E

Facile à dire

Autor(en): Gaatone, D.

Objekttyp: Article

Zeitschrift: Revue de linguistique romane

Band (Jahr): 36 (1972)

Heft 141-142

Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-399516

PDF erstellt am: 16.04.2017

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an

den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in

Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder

Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den

korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung

der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots

auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung

übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder

durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot

zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek

ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

FACILE ADIRE

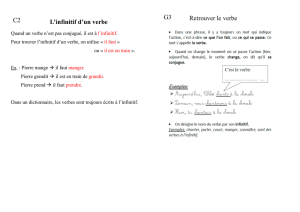

Les syntagmes adjectivaux du type facile àdire, c'est-à-dire, répondant

àla formule adjectif qualificatif -j- à-j- infinitif constituent un exemple de

choix de la distance qui peut séparer une structure superficielle de sa struc¬

ture profonde et de l'impossibilité de rendre pleinement compte de celle-là

sans se référer àcelle-ci. L'analyse grammaticale classique verra dans ce

syntagme une épithète d'un substantif (une chose facile àdire) ou un attri¬

but d'un substantif (ou pronom) sujet ou objet (c'est facile àdire, je crois cela

facile àdire). Quant àsa structure interne, le syntagme sera décomposé en un

centre, l'adjectif, et un complément de ce centre, le verbe àl'infinitif. Il n'y

adonc, superficiellement, aucune différence entre la séquence facile àdire et

des séquences telles que apte àcomprendre, prêt àécouter. Dans les deux cas,

en effet, la correspondance est totale, tant sur le plan paradigmatique que

sur le plan syntagmatique. Mais pareille analyse ne permettrait pas de rendre

compte des différences d'interprétation, des rapports sous-jacents entre les

termes de la construction et des restrictions auxquelles celle-ci est soumise.

La première question qui vient àl'esprit est celle du rapport réel entre

l'adjectif qualificatif, centre du syntagme, et le substantif (ou pronom)

auquel il se rapporte. En règle générale, ce rapport est àdeux faces :il est

grammatical, c'est-à-dire, fonctionnel ;l'adjectif est syntaxiquement

dépendant du substantif et cette dépendance est marquée, entre autres, par

des variations formelles (accord en genre et en nombre). C'est ce rapport-là

que nous retrouvons aussi dans notre exemple. Mais d'autre part, il doit

exister entre l'adjectif et son substantif un lien sémantique. Or, ce lien est

absent de notre construction et c'est en cela précisément que réside sa sin¬

gularité. Considérons les exemples suivants :

—un mets dur àdigérer ;

—des spécialistes faciles àreconvertir ;

—sa véritable maîtresse aux décisions impossibles àprévoir ;

—les instruments de travail les plus élémentaires sont les plus difficiles

àconcevoir et les plus ingrats àréaliser ;

—une hypothèse aussi malaisée àréfuter qu'à vérifier.

Revue de linguistique romane. 9

130 D. GAATONE

On voit que, dans ce type de constructions, des adjectifs peuvent se trou¬

ver reliés àdes substantifs avec lesquels ils sont sémantiquement incompa¬

tibles. Les combinaisons suivantes (sans complémentation infinitive) seraient

impossibles :

*un mets dur ;

*des spécialistes faciles ;

*des décisions impossibles ;

*des instruments difficiles et ingrats ;

*une hypothèse malaisée.

D'autre part, l'adjectif pourra revêtir une valeur différente selon qu'il est

construit avec ou sans complémentation infinitive. On aura ainsi :

le général aété dur ;

le général aété dur àconvaincre ;

un public difficile ;

un public difficile àclasser.

Cela revient en fait àdire que, dans la séquence étudiée, peuvent être

employés des adjectifs, incompatibles, pour certaines de leurs valeurs, avec

le substantif dont ils dépendent syntaxiquement. Nous sommes donc auto¬

risés, àpartir de ces quelques exemples, àposer comme hypothèse qu'en

dépit des rapports fonctionnels, l'adjectif est sémantiquement lié, dans notre

construction, àun terme autre que son substantif, et cela même dans les

cas nombreux où il n'y aurait aucune incompatibilité entre les deux termes.

L'interprétation de ces exemples conduit naturellement àétablir un rap¬

port sémantique entre l'adjectif et l'infinitif suivant. Le général aété dur à

convaincre (a) peut donc être relié transformationnellement àconvaincre

le général aété dur (b). Si l'on prend (b) comme phrase-source de (a), la trans¬

formation consiste àextraposer l'infinitif sujet pour en faire le complément

prépositionnel (toujours introduit par à) de l'adjectif, le syntagme nominal

complément d'objet direct de l'infinitif dans (b) devenant sujet de la phrase

(a) ;le verbe et l'adjectif sont ensuite soumis aux règles d'accord habituelles.

La phrase ainsi obtenue peut être éventuellement relativisée et enchâssée

dans un syntagme nominal, le relatif et le verbe étant ensuite effacés :

On se heurte àun dilemme. Résoudre ce dilemme est

impossible.

Extraposition de On se heurte àun dilemme. Ce dilemme est impossible

l'infinitif àrésoudre.

(+ accord)

FACILE ADIRE I3I

Relativisation et On se heurteàun dilemme qui est impossible àrésoudre.

enchâssement

Effacement du On se heurte àun dilemme impossible àrésoudre.

relatif et du

verbe

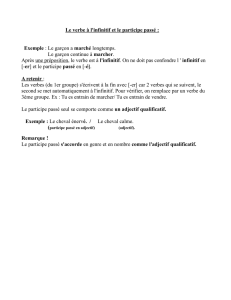

On voit aisément la ressemblance de cette transformation avec celle qui

mène àla phrase impersonnelle :

convaincre le général aété dur ;

il aété dur de convaincre le général.

Dans les deux cas, on part de la même phrase attributive àsujet infinitif

Dans les deux cas, il yaextraposition de l'infinitif. On voit aussi la diffé¬

rence :c'est le syntagme sujet tout entier (ici, l'infinitif et son objet direct)

qui est transféré derrière le syntagme verbal dans la construction imper¬

sonnelle, alors que la transformation étudiée ici fait de l'objet direct du sujet

infinitif un nouveau sujet. Par ailleurs, notre construction est issue nécessai¬

rement d'une phrase attributive 1, laquelle n'est qu'une des sources possibles

d'une phrase impersonnelle 2.

L'inventaire des adjectifs susceptibles d'apparaître dans les séquences du

type facile àdire ne comporte donc, en principe, que les adjectifs compa¬

tibles avec un infinitif. Des catégories entières d'adjectifs qualificatifs, tels

que, par exemple, les adjectifs de couleur, de mesure, de forme et, d'une

façon générale, tous les adjectifs désignant une propriété physique, seront

exclues de ce contexte. Inversement, c'est leur présence dans ce contexte

qui permettra de sélectionner éventuellement, pourdes adjectifspolyvalents,

le sens exact, c'est-à-dire, celui qui est compatible avec l'infinitif suivant.

1. Kr. Sandfeld (Syntaxe du français contemporain. L'infinitif, Droz, Genève,

1965, p. 299) signale cependant quelques exemples d'une construction similaire

où le verbe attributif suivi de l'adjectif aété remplacé par un verbe seul :

Ça vous amusera àregarder. Zola, L'Assommoir.

Cette réponse m'assommait àécrire. Montherlant, Les Jeunes Filles.

C'est une chose qui me dégoûte àpenser. P. Marguerite, L'embusqué.

2. Il est intéressant de noter que l'enchâssement dans un syntagme nominal

d'une phrase attributive àsujet infinitif passe nécessairement par une extrapo¬

sition de l'infinitif, soit du type étudié ici, soit du type impersonnel :*un di¬

lemme que résoudre est impossible est en effet agrammatical et l'on aura une

transformation supplémentaire obligatoire menant, soit àun dilemme (qui est)

impossible àrésoudre soit àun dilemme qu'il est impossible de résoudre. Voir à

ce sujet mon article sur La transformation impersonnelle en français in Le Fran¬

çais Moderne, octobre 1970.

132 D. GAATONE

Ainsi, on peut dire, d'une façon schématique 1, que l'adjectif dur possède les

valeurs suivantes :i) ferme, solide, avec un substantif porteur des traits

[non-humain, non-animé, concret] (un sol dur, une viande dure) ;2) insen¬

sible, etc., avec un substantif [animé] ou [partie inaliénable d'animé] (âme.

cœur, ton, regard, etc.] ;3) pénible, difficile, avec un substantif [abstrait;

(une vie dure). Seule cette dernière valeur est compatible avec un infinitif

et c'est elle qui sera sélectionnée dans la séquence adjectif -j- à-j- infinitif,

quel que soit, par ailleurs, le substantif auquel se rattache l'adjectif2. Une

description purement distributionnelle aurait été, semble-t-il, insuffisante

pour rendre compte de ce phénomène. L'étude des compatibilités séman¬

tiques doit se faire au niveau des structures profondes.

La nature de la transformation en question impose aussi une restriction

importante sur le choix du verbe àl'infinitif, complément de l'adjectif. Ce

verbe sera nécessairement transitif direct puisque le rapport sous-jacent

entre l'infinitif et le substantif dont dépend l'adjectif est un rapport deverbe

àobjet direct. Ainsi des vacances agréables àrêver est agrammatical, de

même que Pierre est facile àplaire 3. La nature de ce rapport sous-jacent

ressort bien, d'autre part, de l'impossibilité de faire suivre cet infinitif d'un

objet direct, dans le syntagme transformé.

La question de la voix du verbe àl'infinitif dans notre construction a

été fréquemment débattue. Elle me semble mal posée. En fait, l'opposition

actif/passif est neutralisée dans ce contexte. Seule la forme active de l'infi¬

nitif yest réalisée et le complément d'agent sous la forme par -f syntagme

nominal est impossible 4. Cela s'explique sans peine dès que l'on se réfère à

nouveau àla phrase-source :le verbe àl'infinitif n'est rien d'autre que le

sujet extraposé de la séquence originelle où il est nécessairement actif,

puisque suivi d'un objet direct. D'autre part, l'importance du recours àla

1. En réalité, le problème des diverses valeurs de dur est évidemment beau¬

coup plus complexe.

2. Et même comme on l'a vu pour l'exemple un mets dur àdigérer, s'il ya

incompatibilité totale entre le substantif ct l'adjectif.

3. Exemple donné par N. Ruwet, Introduction àla grammaire generative, Pion,

1967, p. 149. L'exemple facile àvivre, souvent mentionné dans les grammaires,

est isolé dans la langue et doit être considéré comme un groupe lexicalisé.

4. S'il est vrai, comme le remarquent R. et G. Le Bidois (Syntaxe du Fran¬

çais moderne, Picard, 1935-38, V. 2, p. 685), que l'on peut trouver artificielle

cette phrase de M. Proust :«Ces femmes... étaient faciles àêtre contentées par

une autre personne », il n'est cependant pas difficile de comprendre ou du moins

d'imaginer, ce qui apu pousser l'auteur àutiliser ici une forme passive :sans

celle-ci, un complément d'agent introduit par par eût été impossible.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

1

/

11

100%