(Activité 1 - les ultrasons

1

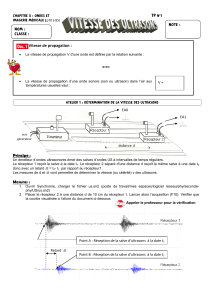

Activité n°1 – Les ultrasons

Document n°1 :

Est représenté ci-dessous le spectre visible de la lumière :

Couleur λ (nm)

Violet 400

Bleu 470

Vert 550

Jaune 590

Orange 630

Rouge 800

Document n°2 :

L’oreille humaine peut percevoir des ondes sonores dont les fréquences sont comprises entre 20Hz

et 20kHz

Document n°3 :

Les ultrasons sont des vibrations acoustiques de fréquence trop élevée pour produire une sensation

auditive.

Un ultrason correspond à une fréquence supérieure à 20 000 Hz ; il est, par rapport aux sons

audibles, ce que les radiations ultraviolettes sont aux radiations visibles du spectre.

La production des ultrasons

Ce n'est qu'en 1917, sous l'influence des nécessités pressantes de la lutte anti-sous-marine, qu'est

apparu le premier générateur d'ultrasons. Actuellement trois phénomènes sont utilisés ; dans les

trois cas l'énergie électrique transportée par des courants alternatifs de fréquence élevée est

transformée en énergie mécanique (oscillations d'un système mécanique).

Les générateurs piézoélectriques

La piézoélectricité a été utilisée par Langevin pour réaliser un générateur d'ultrasons dans lequel

l'élément essentiel est constitué par une sorte de mosaïque de lamelles de quartz, d'orientation et

d'épaisseur rigoureusement identiques, collées entre deux disques d'acier. L'ensemble est appelé un

triplet. On relie les deux disques métalliques aux deux bornes d'une source de courant alternatif. Les

lames de quartz présentent la propriété de se déformer à la même fréquence que celle de la tension

qui leur est appliquée. Elles produisent des vibrations mécaniques qui sont transmises au milieu

dans lequel se trouve l'appareil.

λ

(nm)

400 800 600

f (Hz)

2

Les émetteurs magnétostrictifs

Les émetteurs magnétostrictifs constituent une application d'une propriété des corps

ferromagnétiques qui consiste en une variation des dimensions du corps lorsque celui-ci est placé

dans un champ magnétique variable (magnétostriction). Par exemple, on peut utiliser un

empilement de tôles de nickel et le placer à l'intérieur de deux enroulements, l'un parcouru par un

courant continu (pour obtenir un champ magnétique constant convenable), l'autre parcouru par un

courant alternatif (pour produire un champ magnétique variable). Le champ résultant permet

d'obtenir une contraction relative assez importante et donc une vibration d'amplitude assez grande.

Ces émetteurs sont très robustes mais ils ne permettent pas de produire des ultrasons de fréquence

supérieure à 50 000 Hz.

L'électrostriction

L'électrostriction de certaines céramiques (titanate de baryum, zirconate de baryum ou de plomb)

consiste en une variation des dimensions du corps lorsque celui-ci est placé dans un champ

électrique variable. L'utilisation de cette propriété permet d'obtenir des vibrations ultrasonores.

La détection des ultrasons

La détection et la mesure des ultrasons sont réalisées au moyen d'appareils divers. Les phénomènes

piézoélectriques, magnétostrictifs et électrostrictifs étant réversibles, les dispositifs utilisés à

l'émission peuvent constituer des récepteurs. Dans ce cas, les vibrations mécaniques engendrent une

tension électrique de même fréquence que les ultrasons à détecter et c'est cette tension qui est

étudiée. Les ultrasons exercent une pression de radiation qui devient appréciable quand l'énergie de

rayonnement est suffisamment grande. La poussée qui est alors exercée sur une petite palette de

surface connue peut être mesurée. Les ultrasons sont aussi détectés au moyen de différents

dispositifs interférométriques ou d'appareils conçus pour étudier les ondes stationnaires.

Les applications des ultrasons

Le repérage d'obstacles

En 1917, Langevin met au point le premier projecteur ultrasonore permettant d'obtenir des

faisceaux suffisamment intenses et bien dirigés ; cet appareil est destiné à détecter les sous-marins

ennemis. Le principe de cette méthode est simple : les ultrasons se réfléchissent sur un obstacle et

reviennent à leur point de départ en produisant un écho : connaissant, d'une part, le temps séparant

l'émission de l'onde et la réception de l'écho, d'autre part la vitesse de l'ultrason dans l'eau de mer

(environ 1 500 m/s), il est facile de déduire la distance de l'obstacle dans la direction du faisceau.

Cette méthode a été adaptée à d'autres problèmes : repérage d'obstacles tels que les icebergs,

sondage, téléphonie sous-marine, repérage des bancs de poissons. Lors de la guerre de 1939-1945,

le problème du repérage des sous-marins est redevenu d'actualité et de nombreux appareils appelés

« asdics » puis « sonars » ont été construits.

L'utilisation industrielle

En métallurgie, les ultrasons sont utilisés pour le dégazage des métaux, pour la détection de défauts,

pour l'usinage et la soudure de certains matériaux. Pour le perçage, un foret solidaire de la partie

mobile d'un générateur d'ultrasons effectue des mouvements de va-et-vient à la fréquence des

ultrasons. Bien que facilitée par la présence d'une pâte abrasive, cette opération est cependant

3

relativement lente. Une précision de quelques micromètres est obtenue très facilement. De surcroît

les matières les plus dures peuvent être percées par ce moyen.

Les ultrasons sont employés également pour l'amélioration des émulsions photographiques, la

stérilisation de certains liquides, notamment du lait, la prospection de gisements minéraux, la

déflagration d'explosifs commandée à distance, le nettoyage de certains corps et la soudure entre

elles de matières plastiques souples ou rigides. Au point de vue médical, des succès ont déjà été

obtenus dans le traitement des névralgies, de certains spasmes d'origine neurovégétative, de

certaines formes d'artériosclérose. Les ultrasons ont été utilisés pour déterminer des lésions

localisées de certains organes ou tissus (les ultrasons sont plus ou moins absorbés durant leur trajet

à travers les tissus humains). Cette méthode d'étude a notamment été employée pour la recherche

d'anomalies dans la boîte crânienne, au niveau des cordes vocales, pour l'observation de l'œil et

pour des observations gynécologiques (en début de grossesse). Des cannes spéciales pour aveugles

contiennent un émetteur d'ultrasons ; un récepteur recevant les ondes réfléchies par un obstacle

utilise leur énergie pour la production de sons audibles.

Texte issu de l’encyclopédie « Larousse » en ligne

http://www.larousse.fr/encyclopedie/ehm/ultrasons/181001

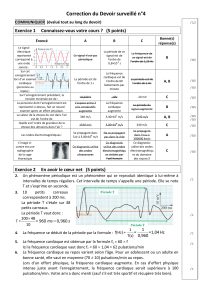

Questions :

1. a. Dans le document n°1, compléter les deux carrés avec IR (pour Infrarouge) et UV (pour

Ultraviolet).

Pour des longueurs d’ondes inférieures à 400 nm, on a les UV.

Pour des longueurs d’ondes supérieures à 800 nm on a des IR.

b. On rappelle que les valeurs de longueurs d’onde sont données dans le vide. Quelle est la

célérité de la lumière dans le vide (dans le SI avec 2 chiffres significatifs) ?

La célérité de la lumière dans le vide est : c = 3,0.10

8

m.s

-1

c. Calculez alors les fréquences correspondantes pour les couleurs rouge et violette.

Calcul pour le rouge :

f = v / λ = 3,0.10

8

/ 800.10

-9

= 3,8.10

14

Hz (Attention ! 2 chiffres significatifs)

Calcul pour le violet :

f = v / λ = 3,0.10

8

/ 400.10

-9

= 7,5.10

14

Hz (Attention ! 2 chiffres significatifs)

d. Commenter alors la phrase du document n°3 : « Un ultrason correspond à une fréquence

supérieure à 20 000 Hz ; il est, par rapport aux sons audibles, ce que les radiations ultraviolettes

sont aux radiations visibles du spectre. »

Les ultrasons ont des fréquences supérieures aux sons audibles comme les UV qui ont des

fréquences supérieures aux radiations du visible.

2. Effectuer un schéma légendé qui permet d’illustrer comment l’effet piézoélectrique permet de

créer une source d’ondes ultrasonores.

4

3. Effectuer un schéma légendé qui permet d’illustrer comment l’effet piézoélectrique permet de

détecter des ondes ultrasonores.

4. Exercice :

Un sonar utilise un émetteur-récepteur qui envoie de brèves impulsions d’ondes de fréquence 40

kHz. La vitesse de propagation de ces ondes dans l’eau est de 1500 m.s

-1

.

a. Pourquoi peut-on affirmer que les ondes utilisées sont des ultrasons ?

La fréquence des ondes est de 40 kHz. Les ondes sont appelées ondes sonores lorsque leurs

fréquences sont comprises entre 20 Hz et 20 kHz. Au-delà de 20 kHz elles sont qualifiées d’ondes

ultrasonores.

b. Ce type d’onde se propagerait-il plus ou moins vite dans l’air ? A expliquer.

Oscilloscope

Les

ultrasons mettent

en vibration les

lamelles de quartz qui

vibrent avec la même

fréquence que les

ultrasons et créent ainsi

u

ne tension aux bornes

des disques en acier.

L’oscilloscope

permet de

détecter la

tension créée

aux bornes des

disques.

Lamelles de quartz

Disques d’acier

Source de courant

alternatif

Les lamelles se déforment et

vibren

t avec la même

fréquence que la tension

:

cette vibration est

communiquée

au milieu

environnant

: il y a création

d’ultrasons.

5

D’une manière générale, plus le milieu est dense et plus le son se propagera rapidement. Dans l’air,

les ultrasons se propagent donc moins vite que dans l’eau.

Dans l’acier le son se propage entre 5500 et 6000 m.s

-1

.

c. Ecrire la formule qui lie d, la distance entre le sonar et l’obstacle, ∆t, la durée qui sépare

l’émission et la réception et v, la célérité de l’onde.

Attention ! La durée ∆t correspond en fait à la durée mise par les ultrasons pour parcourir l’aller et

le retour entre le sonar et l’obstacle donc à la durée mise pour parcourir 2d. On en déduit :

2d = v × ∆t

d. Le sonar reçoit un signal réfléchi 0,53 s après l’émission. A quelle distance d se trouve

l’obstacle ? d = (1500 × 0,53) / 2 = 397,5 m

Le résultats doit être donné avec deux chiffres significatifs donc d = 4,0.10

2

m

e. Pour quelle technique de diagnostic médical un tel type d’onde est-il utilisé ?

Les ultrasons sont aussi utilisés pour réaliser des échographies. On peut ainsi suivre une grossesse

mais son usage est plus général, on peut en effet mesurer la taille d’un organe et diagnostiquer ainsi

une anomalie (tumeur etc).

f. Quels animaux utilisent aussi le principe du sonar pour se repérer ?

Pour explorer leur environnement les chauves-souris et les dauphins émettent des ultrasons d’une

fréquence supérieure à 100 kHz. (D’autres animaux émettent des infrasons pour communiquer

comme les baleines et les éléphants.)

1

/

5

100%