L`hindouisme, quelques repères

L'hindouisme, quelques repères

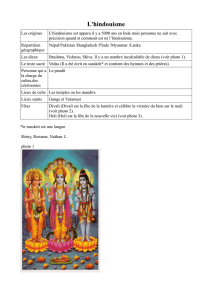

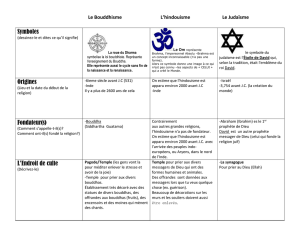

L'hindouisme est une attitude religieuse qui existe en Inde depuis la civilisation de l'Indus.

Ses textes fondateurs, les quatre Veda, ont été composés entre 1500 et 800 avant J-C. Les derniers

Upanishads ont été composés peu avant l'ère chrétienne.

Le nom « hindouisme » a été donné par les musulmans qui envahirent l'Inde au XI° siècle.

Avec près d'un milliard de fidèles, l'hindouisme est actuellement la troisième religion la plus répandue dans

le monde, après le christianisme et l'islam.

Nous connaissons les rites d'ablutions dans le Gange et l'incinération des défunts, voici encore quelques

repères.

Le monisme.

L'hindouisme identifie le soi individuel au soi absolu, ce que l'on qualifie de monisme.

Le soi absolu est impersonnel (Atman ou Brahman).

Les renaissances successives (samsara).

« Sous le poids des existences accomplies dans les existences antérieures (Karman), un principe spirituel est

astreint jusqu'à la parfaite purification »[1], et la « libération » hors du cycle des existences.

Mère Térésa [qui soignait les pauvres des bidonvilles de Calcutta] « eut à souffrir de la réprobation de

certaines autorités religieuses oui reprochant de s'opposer à la loi karmique et de menacer ainsi l'équilibre du

Dharma »[2] !

Les castes.

La première forme du système des castes est définie par les Veda (4 castes) mais elle n'a probablement

jamais existé de manière rigide.

La seconde forme du système des castes est une fragmentation de la société en strates qui définissent

l'échelle sociale, le plus souvent déterminée par les métiers exercés.

Dans l'ancienne perspective, ne pouvait parvenir à la libération qu'un membre de la caste brahmanique de

sexe masculin. Les réformateurs ont du succès en enseignant que la divinité ne tient pas compte de la caste

[3] !

La non-violence et l'environnement.

Les sacrifices d'animaux de l'hindouisme primitif ont progressivement disparu. La religion s'est intériorisée

et la croyance dans les renaissances successives (y compris dans des formes animales ou végétales) a

développé une certaine non-violence (ahimsa) qui implique aussi le non-désir de nuire.

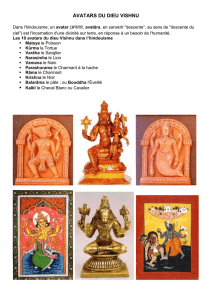

L'éternité de l'univers ; Brahma, Vishnu et Shiva.

La croyance dans les renaissances successives est liée à la croyance en l'éternité de l'univers. L'univers

émerge « le jour de Brahma », il décroît sur quatre périodes, puis se résorbe par l'eau et le feu, c'est la « nuit

de Brahma », ensuite il émerge de nouveau. La danse de Shiva rythme le processus. Vishnu veille sur la nuit

de Brahma en conservant la mémoire de l'univers pour qu'il puisse ressurgir.

Il n'y a donc pas de création « ex nihilo », ni de Créateur.

Les déesses.

L'épouse de Shiva s'appelle Parvati et l'épouse de Vishnu s'appelle Laksmi, ce sont deux déesses

intensément vénérées, partout en Inde.

Le théisme et le polythéisme. La bhakti.

Le théisme est la mise en évidence d'une Personne Suprême qui tantôt est subordonnée au principe

impersonnel (vedanta shankarien), tantôt lui est superposée (dévotions des réformés et des sectes) [4].

Par exemple, la « Bhagavad-gita », le « chant du bienheureux » est un poème religieux composé aux

environs de l'ère chrétienne et qui présente les enseignements du Dieu suprême Krishna.

Le théisme génère une attitude particulière appelée la « bhakti », c'est un amour confiant envers le Dieu

suprême bienveillant ; elle devient ensuite un complet abandon (prapatti)[5].

Il y aurait beaucoup d'autres exemples. La « Svetasvatara » parle de Rudra-Shiva qui est aussi une Personne

suprême, matrice universelle[6]. Il y a des divinités locales et tout un panthéon visible dans les temples (la

statue participe de la divinité et on lui rend un culte par des offrandes de fleurs et de gâteaux). Les différents

noms de divinités sont des avatars du Soi impersonnel ou de la Personne suprême qui lui est superposée ou

subordonnée.

Ce théisme ou polythéisme conserve une certaine obscurité : dès lors que le soi individuel s'identifie au soi

absolu, comment parler de Personne Suprême, comment parler de Je et de Tu et de relations personnelles ?

Les divers réformateurs, les diverses sectes.

Les sectes hindoues insistent sur la dévotion à une divinité et sur la grâce que la divinité accorde. Cette

dévotion et cette grâce n'ont cependant rien à voir avec la grâce chrétienne puisqu'il s'agit d'obtenir la

délivrance, c'est-à-dire la sortie de l'existence (et non pas la Vie éternelle) et que le caractère « personnel »

de la divinité est pour le moins discutable.

« Trait important dans ces groupes : la considération accordée au maître spirituel (guru), considéré très

souvent comme une incarnation de la divinité elle-même »[7].

Sur un territoire vaste comme toute l'Europe, il ne faut pas s'étonner d'une grande variété de réformes :

- Certains réformateurs restaient dans leur village, d'autres étaient itinérants. Certains ont fondés des

monastères.

- Liés au culte de Shiva on compte beaucoup d'ascètes (yogin pratiquant le hatha yoga).

- Liés au culte de Vishnu, l'accent a été mis sur la suprématie de l'absolu impersonnel.

- Namdev, à la fin du XIV° siècle a repoussé le culte des images et vénère la divinité sous une forme très

abstraire, appelée Hari[8]. Ramakrishna (1834-1886), de la région de Calcutta, a diffusé un syncrétisme

prétendant unir l'hindouisme l'islam et le christianisme par la voie de la bhakti[9] (la dévotion aimante

envers la divinité).

[1]Anne-Marie ESNOUL, article « Hindouisme », dans Encyclopedia universalis, France S.A, Paris 2011,

p. 794

[2]Joseph Marie VERLINDE, L'expérience interdite, éditions saint Paul, Versailles 1998, p. 105

[3]Anne-Marie ESNOUL, Ibid., p. 794-795

[4]Anne-Marie ESNOUL, Ibid., p. 794

[5]Anne-Marie ESNOUL, Ibid., p. 795

[6]Anne-Marie ESNOUL, Ibid., p. 798

[7]Anne-Marie ESNOUL, Ibid., p. 795

[8]Anne-Marie ESNOUL, Ibid., p. 799

[9]Anne-Marie ESNOUL, Ibid., p. 794-800

Synthèse Françoise Breynaert

Lire aussi :

Approche philosophique : la personne de l'Etre premier

Marie et l'hindouisme

L'hindouisme, repères généraux

L’hindouisme et la loi naturelle

Marie peut-elle aider l’hindouisme à recevoir le Verbe incarné ?

Récit de conversion (J-M Verlinde)

1

/

4

100%