Sciences Economiques et Sociales

Document1 Page 1 sur 4 J.P. Dal Follo

Mondialisation

Le terme de mondialisation, est récent (années 1980), mais décrit une situation déjà présente

au 19éme siècle notamment, pendant laquelle les échanges de biens mais aussi de capitaux

étaient très dynamiques. John Maynard Keynes, écrivait « avant 1914, un habitant de Londres

pouvait, en dégustant son thé du matin, commander par téléphone les produits variés de toute

la Terre en telle quantité qui lui convenait […] ; risquer son bien dans les ressources

naturelles et les nouvelles entreprises de n’importe quelle partie du monde ».

À la fin du XVIIIème siècle, A. Smith puis au début du XIXème siècle D. Ricardo démontrent

que les nations ont intérêt à « laisser passer » les marchandises. Au contraire du courant

mercantiliste, ils démontrent que le commerce international est source de croissance mondiale

et qu’il existe un gain à l’échange pour toutes les nations participantes. Chaque nation devrait

ainsi se spécialiser dans la production qu’elle maîtrise le mieux, s’insérant ainsi dans une

division internationale du travail. Depuis la 2ème guerre mondiale, les États prônent le libre-

échange d’ailleurs systématisé et réglementé au sein du GATT puis de l’OMC. Cependant les

attitudes protectionnistes n’ont jamais cessé et se renforcent dès que la situation économique

se dégrade.

Au XVIIIème siècle, le libre-échange désigne exclusivement le commerce international de

marchandises, mais de plus en plus les services font aussi l’objet d’échanges. Depuis le début

des années 1980, la déréglementation financière a permis également l’internationalisation des

mouvements de capitaux. Aujourd’hui, les échanges internationaux concernent donc les biens

et services et les capitaux. « Le processus de mondialisation construit un vaste marché

mondial des biens, des services, des capitaux et de la force de travail en s’affranchissant de

plus en plus des États et accentuant l’interdépendance des pays. » (S. D’Agostino, La

mondialisation, Bréal, coll. « Thèmes et débats », 2002).

La mondialisation est aussi accélérée par la montée en puissance de nouveaux acteurs : les

Firmes multinationales. Elles redessinent les contours des spécialisations nationales, de

l’organisation de la production, de la division internationale du travail mais aussi des flux

commerciaux.

Remarque :

L’internationalisation désigne un processus d’ouverture croissante des économies nationales

qui conservent leur cohérence interne et leur spécificité. La mondialisation (ou globalisation)

désigne le processus d’intégration des économies, c’est-à-dire le dépassement du cadre

national et la formation d’un marché mondial unique, des biens, des services et des capitaux.

On parle de « produit global » pour désigner une marchandise conçue directement pour le

marché mondial, et d’« entreprise globale » pour désigner une entreprise qui n’est pas

attachée à un espace national particulier, mais vise directement le marché mondial.

L’« ouverture » désigne le processus qui permet de faire circuler librement les marchandises

entre des espaces nationaux. Par exemple, les accords du GATT ont conduit à une ouverture

accrue des économies. La signature du traité de Rome a conduit à un processus

d’« intégration » qui a culminé avec le marché unique et la monnaie unique.

Dans un premier temps la mondialisation résulte de trois facteurs :

de l’essor des firmes multinationales ;

de la forte croissance du progrès technique, de la baisse des coûts des transports et de

la diffusion globale des techniques de l’information et de la communication ;

de l’extension du libre-échange.

Document1 Page 2 sur 4 J.P. Dal Follo

La nouvelle phase de la mondialisation est plus marquée par l’apparition de nouveaux

phénomènes comme :

– De nouveaux marchés : liés à l’arrivée de consommateurs et producteurs des pays

d’Asie et d’Europe orientale et surtout des BRIC.

– De nouveaux acteurs : les FMN, les ONG, les blocs régionaux.

– De nouvelles normes et règles : la multiplication des accords multilatéraux (les

services, la propriété intellectuelle, les communications, etc.).

– De nouveaux instruments de communication plus rapides et moins chers : internet,

communication électronique, téléphones portables, des transports plus rapides, etc.

– Le passage de la DIT/NDIT à la DIPP

Définition :

Mondialisation (ou globalisation) : processus qui conduit à une interdépendance croissante

des économies, en raison de la multiplication des échanges internationaux et de leur

libéralisation.

La notion de mondialisation associe quatre dimensions liées aux échanges : de marchandises

(biens manufacturés et agricoles) ; de services (banque, assurance, tourisme) ; de capitaux

(finance internationale et investissements directs à l’étranger) ; du facteur travail (migrations

internationales).

Sous notions :

Mondialisation des échanges : processus d’internationalisation croissante des échanges

commerciaux qui vise à atteindre le marché global.

Mondialisation de la production : décomposition internationale des processus

productifs qui vise à profiter des avantages comparatifs des différents territoires.

Notions liées :

Finance internationale : désigne l’étude des flux de capitaux entre les pays.

Commerce international : désigne l’ensemble des échanges de biens et de services

qui s’effectuent entre pays différents.

Internationalisation de la production : processus qui résulte de l’accroissement des

flux d’investissement et de la multiplication des implantations à l’étranger.

Avantages comparatifs : Théorie de David Ricardo qui montre que chaque pays a

intérêt à se spécialiser dans les produits pour lesquels il est le plus avantagé ou le

moins désavantagé, et à abandonner les autres productions.

Dotation factorielle : théorie économique qui stipule que les échanges internationaux

reposent sur des différences de dotation dans les facteurs de production (échange

indirect de facteur abondant contre facteur rare).

Acquis de première :

Gain à l’échange : c’est le gain qui résulte pour chacun des participants de la spécialisation

puis de l’échange.

Libre-échange : désigne la liberté de circulation internationale des marchandises. Au sens

large, il désigne la liberté de circulation internationale des marchandises, des services et des

capitaux.

Document1 Page 3 sur 4 J.P. Dal Follo

Barrières non tarifaires : obstacles aux importations qui ne sont pas des droits de douanes

(prohibition de certaines importations, limitations quantitatives d’importation, normes

contraignantes, subventions aux exportations).

Barrières tarifaires : il s’agit généralement des droits de douanes c’est-à-dire des taxes

prélevées sur les importations.

Commerce intra-firme : se définit comme l’échange de produits au sein d’une firme de

filiale à filiale ou de filiale à société mère appartenant au même groupe.

Compétitivité hors prix : correspond à un avantage concurrentiel lié à sa capacité à

maintenir ou à gagner des parts de marché grâce à d’autres caractéristiques que le prix (qualité

perçue, SAV, image de marque…).

Compétitivité-prix : correspond à un avantage concurrentiel lié à sa capacité à maintenir ou à

gagner des parts de marché grâce à des prix relativement bas. Elle dépend de trois éléments :

les coûts de production, le taux de change et le comportement de marge des entreprises.

Concentration : c’est un processus de croissance des firmes qui aboutit au contrôle d’une part

plus importante du marché par ou plusieurs de ces firmes (regroupement des entreprises). On

distingue trois formes de concentration : horizontale, verticale et conglomérale.

Délocalisation : désigne pour une entreprise le transfert de tout ou partie de ses capacités de

production dans un autre pays.

Différenciation des produits : c’est la modification d’une ou de quelques caractéristiques du

produit pour le distinguer de ses concurrents et le rendre unique (SAV, image de marque,

performance et qualité des produits, adaptation aux goûts du consommateur...).

Division internationale du travail : correspond à une répartition de la production des biens

et services entre les pays et les zones économiques qui se spécialisent dans une ou plusieurs

productions.

Externalisation : stratégie des firmes qui consiste à transférer tout ou partie de leur

production à d’autres firmes partenaires (sous-traitance).

Filiale : une filiale est une société dont une autre société détient plus de 50 % de son capital.

Firmes multinationales : sont des entreprises implantées dans plusieurs pays par le biais de

filiales dont elles détiennent tout ou une partie du capital.

Investissement direct à l’étranger (IDE) : il s’agit d’un investissement dont l’objectif est la

création ou le contrôle d’une entreprise étrangère (investissement productif ou prise de

participation dans le capital au moins à hauteur de 10 %).

Localisation des firmes : stratégie des FMN qui visent à s’implanter sur un territoire en

fonction des avantages comparatifs (rationalisation, contrôle des approvisionnements, de

marché et d’agglomérations).

Organisation mondiale du commerce (OMC) : institution internationale dont la fonction est de

favoriser le libre-échange. Elle constitue un organe de décision et peut statuer sur les

différends commerciaux.

Politique protectionniste : ensemble des mesures prises par les pouvoirs publics qui vise à

freiner les importations : barrières tarifaires et non tarifaires.

Protectionnisme : au sens strict, il regroupe toutes les mesures des pouvoirs publics visant à

diminuer les importations. Au sens large, il regroupe toutes les mesures des pouvoirs publics

visant à diminuer les importations et à augmenter les exportations.

Spécialisation : processus par lequel un individu, une entreprise ou un pays choisit de se

consacrer à la production d’une partie seulement des biens et services nécessaires à sa

consommation et de se procurer les autres au moyen de l’échange.

Stratégie des entreprises : c’est l’ensemble de moyens utilisés pour orienter de façon

déterminante et à long terme les activités et les structures des entreprises.

Taux de change : prix relatif d’une monnaie par rapport à une autre.

Document1 Page 4 sur 4 J.P. Dal Follo

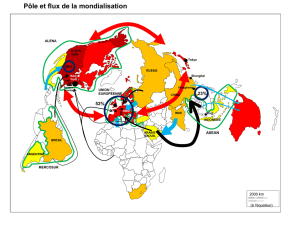

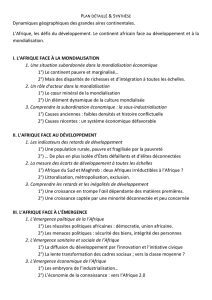

Schéma :

À savoir :

Être capable de définir la mondialisation

Distinguer internationalisation de la mondialisation ou de la globalisation

Distinguer mondialisation des échanges et mondialisation de la production

Débats :

La mondialisation de l’économie est-elle favorable aux nations ?

Les mesures protectionnistes sont-elles toujours efficaces ?

La recherche de coûts de production faibles est-elle la seule stratégie de localisation

des firmes ?

Quels sont les effets de la variation des taux de change sur les économies concernées ?

Quels sont les déterminants des échanges internationaux de biens et services ?

Quels sont les déterminants de la spécialisation ?

Bibliographie :

J. Adda, La Mondialisation de l’économie, Éditions La Découverte, coll. « Grands

Repères », 2012.

D. Cohen, La Mondialisation et ses ennemis, Hachette - Pluriel, 2005.

S. D’Agostino, « La mondialisation », Bréal, coll. « Thèmes et débats », 2002.

J.-C. Graz, La Gouvernance de la mondialisation, Éditions La Découverte, coll.

« Repères », 2012.

J. E. Stiglitz, La Grande désillusion, Grasset, 2003.

C.-A. Michalet, Qu’Est-ce que la mondialisation ?, Éditions La Découverte / Poche,

2002.

P. K. Krugman, La Mondialisation n’est pas coupable, Vertus et limites du libre-

échange, Éditions La Découverte / Poche, 2000.

1

/

4

100%