En finir avec la compétitivité

*/*-

/?FD8JFLKIFK%<8E(8I@<#8II@9<P)FI9<IK#FC:9C8K

(@:?<C#LJJFE+@<II<&?8C=8%8:HL<J-@>8L;@8K.KVG?8E@</I<@CC<K

) !$)$-

1 ' *(+R/$/$1$/R

%644)19-

.PEK?WJ< G

'<J=8@9C<JJ<J;<Ch@E;LJKI@<=I8EU8@J< G

'<J=8LOJ<D9C8EKJ;<C8:FDGVK@K@M@KV G

F^K;LKI8M8@CFL:F^K;L:8G@K8C G

CCW><D<EKJ;<:FK@J8K@FEJJF:@8C<JLE<GFC@K@HL<G<I;8EK< G

'h<EA<L;<C8=C<O@9@C@KV;LKI8M8@C G

'8CF>@HL<`JF:@8C<a;<C8:FDGVK@K@M@KV G

E=@E@I8M<:C8:FDGVK@K@M@KV G

)!$)$-1 '*(+R/$/$1$/R

'<J8LK<LIJI<D<I:@<EK?I@JK@8E<(8IKPGFLIC<JJL>><JK@FEJG<IK@E<EK<JHLh<CC<8GIFGFJV<J<KC8I<C<:KLI<8KK<EK@M<

HLh<CC<8=8@K<8@EJ@HL<.LQP'FIE8:GFLIC<KI8M8@C;<D@J<<E=FID<<K;<D8HL<KK8><;L;F:LD<EK

'<K?WD<;<C8:FDGVK@K@M@KV<JKLED8IIFEE@<I;<J;V

98KJ;<GFC@K@HL<V:FEFD@HL<h<JKLE<F9J<JJ@FEK<E8:<

D8C>IVC8;@==@:LCKVS<EGIFGFJ<ILE<;V=@E@K@FE:C8@I<<K8;

D@J<G8IKFLJJ@EFEJFLJLE<=FID<K<CC<D<EKM8>L<HLh<CC<

J<GIXK<SKFLK<JC<J@EK<IGIVK8K@FEJ`'8;V=@E@K@FE>VEV

I8C<D<EKI<K<EL<;<C8:FDGVK@K@M@KV;hLE<E8K@FE<JKC8:8

G8:@KV S 8DVC@FI<I ;LI89C<D<EK C< E@M<8L ;< M@< ;< J<J

?89@K8EKJ<KSC<LIGIF:LI<ILE?8LKE@M<8L;h<DGCF@<K;<

:F?VJ@FEJF:@8C<aEFLJ;@KC< '<J8LK<LIJE<:8:?<EK

G8J`C<JIVJ<IM<JDVK?F;FCF>@HL<JHL<C<:FE:<GKJLJ:@K<a

<K@CJI8GGFIK<EKDXD<C<GIFGFJ;<+8LC&IL>D8E`:FEKI<

C8f;8E><I<LJ<F9J<JJ@FEg;<:FDGVK@K@M@KV;<Ch8;D@E@JKI8

K@FEC@EKFE<K;<Ch0E@FE<LIFGV<EE<a:8I`C8:FDGVK@K@

M@KV <JK LE DFK M@;< ;< J<EJ CFIJHLh@C <JK 8GGC@HLV 8LO

V:FEFD@<JE8K@FE8C<Ja1@;<;<J<EJD8@JJPD9FC@J8EKKIWJ

9@<EC<JJKI8KV>@<JG8KIFE8C<J;<GFLJJ<I<E:FI<GCLJ8M8EK

C8C@9VI8C@J8K@FE;<ChV:FEFD@<<K;L`D8I:?Va;LKI8M8@C

<EG8IK@:LC@<ID8C>IV`Ch@EJ:I@GK@FE;<C8:F?VJ@FEJF:@8C<

;8EJC<JGFC@K@HL<J;<:FDGVK@K@M@KVa8==@IDV<G8IC8.KI8

KV>@<;<'@J9FEE<

FE:<IE8EKC8!I8E:<C8I<E>8@E<<JK:FEEL<EFKI<G8PJ

JFL==I@I8@K;hLE;V=@:@K;<:FDGVK@K@M@KV;^SLE:F^K;LKI8

M8@CKIFGVC<MV'<JG<IK<J;<G8IK;<D8I:?V<KC8:FDG8

I8@JFE 8M<: ChCC<D8>E< JFEK VMFHLV<J GFLI ALJK@=@<I :<

;@8>EFJK@:C<G8KIFE8KGI[E8EKLE`:?F:;<:FDGVK@K@M@KVa

98JVJLILE8CCV><D<EKD8JJ@=;<J:FK@J8K@FEJJF:@8C<JKI8EJ

=VIV<JJLIC<JDVE8><JG8IC<9@8@J;hLE<8L>D<EK8K@FE;<C8

."<KFL;<C8/1Le Journal du Dimanche;8EJJFEV;@

K@FE;LF:KF9I<K@KI8@KSJ8LE<`'hLCK@D8KLD;<J>I8E;J

G8KIFEJa8EJ:<AFLIE8CC<CF99P;L?8LKG8KIFE8KI<

>IFLGV;8EJChJJF:@8K@FE=I8EU8@J<;<J<EKI<GI@J<JGI@MV<J

! +=8@KM8CF@I?8LK<K=FIK:<J<O@><E:<JLE<98@JJ<D8J

J@M<;<J;VG<EJ<JGL9C@HL<J<K;L:F^K;LKI8M8@C

-:=9)1-:9)1:65:,-3).9)/131;D

,-3M15,<:;91-.9)5C)1:-

<IK<JC<J8JG<:KJ:FDGVK@K@M@KV?FIJGI@O:h<JKS;@I<

C@VJSC8HL8C@KV;<JGIF;L@KJC<LI;<>IV;h@EEFM8K@FEK<:?

EFCF>@HL<Ch8;8GK8K@FESC8;<D8E;<bE<JFEKG8JKFK8C<

D<EK@>EFIVJ$CJ<I8@K;@==@:@C<<E<==<K;<E<G8JMF@IJ@FE

<EI<JK<SC8:FDG8I8@JFE8M<:ChCC<D8>E<C<E@M<8L@EJL=

=@J8EK;<C8-<E!I8E:<;L+$:FEKI<<

;@==VI<EK@<C<JKV>8C<D<EKKIWJD8IHLVJ@ChFE:FEJ@;WI<C<J

;VG<EJ<J<E-;LJ<:K<LIGI@MVD@CC@8I;J;h<LIFJ;<

:<:[KV:@;L-?@E:FEKI<D@CC@8I;J;<Ch8LKI<<E

<DXD<KFLKC<DFE;<Jh8::FI;<GFLIGF@EK<IC<GIF

9CWD<;<JI8GGFIKJ<EKI<C<J>I8E;J>IFLG<J@E;LJKI@<CJ<K

C<LIJJFLJKI8@K8EKJ'h<OK<IE8C@J8K@FE;<J8:K@M@KVJ;<J>I8E

;<J=@ID<J8LE@HL<D<EKGFLIF9A<:K@=;<=8@I<98@JJ<IC<J

:F^KJ<EC<JI<GFIK8EKJLIC<J+( JFLJKI8@K8EK<JDLCK@

GC@8EK8@EJ@C<JGI8K@HL<J89LJ@M<J'8;VG<E;8E:<G8II8GGFIK

8LO>I8E;J>IFLG<JHL@G<LM<EKC<J898E;FEE<IGFLI8:

:IFZKI<C<LII<EK89@C@KV<OGC@HL<<EG8IK@<C8;@==@:LCKV;<J

+( S8MF@I8::WJ8L:IV;@K98E:8@I<.LI:<JGF@EKJ8LJJ@C8

;@==VI<E:<8M<:ChCC<D8>E<<JKG8K<EK<

E=@EC8J<EJ@9@C@KV;<J<OGFIK8K@FEJ=I8EU8@J<J8LK8LO;<

:?8E><;<Ch<LIF<JKC8I><D<EK:FEEL< EKI<A8EM@<I

<K8MI@CCh<LIFJh<JKIVVM8CLV;<G8II8GGFIK8L

;FCC8IFEJVHL<E:<;<GL@J:<KK<?8LJJ<8LI8@K=I<@EV

C<J <OGFIK8K@FEJ=I8EU8@J<JS C8 ?8LK<LI;< GF@EK <E

DFP<EE<G8IKI@D<JKI<'<:FEKI8JK<<JKD8E@=<JK<8M<:ChC

C<D8>E<HL@J<J@KL8EKJLI;<J:IVE<8LO?8LK;<>8DD<<JK

DF@EJJ<EJ@9C<8LOM8I@8K@FEJ;<GI@O

<J=8@9C<JJ<J;<Ch@E;LJKI@<=I8EU8@J<J@<CC<JE<JFEKG8J

@>EFIV<JJFEK;<=8@KC8@JJV<J;<:[KVG8IC8GCLG8IK;<J

:FDD<EK8K<LIJ'<JIVJLCK8KJ;L:FDD<I:<<OKVI@<LIJFEK

DF9@C@JVJGFLI;I8D8K@J<IC8J@KL8K@FEJ8EJHL<A8D8@JC8M8

C@;@KV;<J:?@==I<JE<JF@K<CC<DXD<@EK<IIF>V<@EJ@C8JKI8

KV>@< ;<J =@ID<J ;8EJ C8 DFE;@8C@J8K@FE Eh<JK HL< KIWJ

I8I<D<EKVMFHLV<'<I<;VGCF@<D<EK;<JGIF:<JJLJGIF;L:

K@=J8GFLI:FEJVHL<E:<LE<;@==VI<E:<:IF@JJ8EK<<KM8I@89C<

J<CFEC<JG8PJ<EKI<C8:FDGVK@K@M@KV;hLE<JG8:<E8K@FE8C<K

:<CC<;<J=@ID<J`E8K@FE8C<Ja8EJC<:8J;<J=@ID<J8CC<

D8E;<JC8JFLJKI8@K8E:<@EK<IE8K@FE8C<<JKLK@C@JV<JPJKVD8

K@HL<D<EK D8@J C8 G?8J< =@E8C< ;h8JJ<D9C8>< J< =8@K <E

CC<D8>E< 0E< G8IK @DGFIK8EK< ;<J <OGFIK8K@FEJ 8CC<

D8E;<J:FII<JGFE;;FE:<E=8@KS;LJ@DGC<IV<OGFIKGFLI

LE<9FEE<G8IK@<;LGIF;L@K=@E@A contrario G8I<O<DGC<C<J

@DGFIK8K@FEJM<IJC8!I8E:<;<J`'F>8EaGIF;L@K<J;8EJ

C<JLJ@E<J-<E8LCK;<-FLD8E@<JFEK:FDGKV<J:FDD<<O

GFIK8K@FEJIFLD8@E<J'8:FEKI@9LK@FESC8G<I=FID8E:<;L

G8PJG<LKJ<;V>I8;<ISG8IK@I;LDFD<EKF]C<J=@ID<JIV8

C@J<EKLE<G8IK@<:IF@JJ8EK<;<C<LI:?@==I<;h8==8@I<JSChVKI8E

><Ih<JKC<:8J;<J>I8E;J>IFLG<J=I8EU8@J;FEKC<:?@==I<

;h8==8@I<JIV8C@JV<E!I8E:<8L>D<EK<KIWJC<EK<D<EKKFLK<

C8:IF@JJ8E:<J<=8@J8EK<E LIFG<<K;8EJC<I<JK<;LDFE;<

<G?VEFDWE<;<:IF@JJ8E:<JLIC<D8I:?VDFE;@8CG<LK

J<:FD9@E<I8M<:ChLK@C@J8K@FE;<JGI@O;<KI8EJ=<IK<EKI<JF

:@VKVJD<D9I<J;hLEDXD<>IFLG<;<D8E@WI<SCF:8C@J<I

C<9VEV=@:<=@E8C;8EJLEG8PJS=@J:8C@KV8M8EK8><LJ<MF@I<

;8EJLEG8I8;@J=@J:8C-8GG<CFEJHL<C<:FDD<I:<<EKI<=@

C@8C<J;hLEDXD<>IFLG<I<GIVJ<EK<<EM@IFELEK@<IJ;<J

V:?8E><J;<C8!I8E:<'<JJK8K@JK@HL<J;<J<OGFIK8K@FEJE8

K@FE8C<JJh<EKIFLM<EK;FE:C8I><D<EK9@8@JV<J@EJ@GCLJ;<

C8DF@K@V;L ;V=@:@K:FDD<I:@8C ;<C8!I8E:<M@JSM@J;<

ChCC<D8>E<D@CC@8I;J;h<LIFJJ<I8@K;L<SLE<D8E@GL

C8K@FE;<JGI@O;<KI8EJ=<IKJ

-+6H;,<;9)=)13*6<+D41::)19-

'<;V98KGL9C@:J<:FE:<EKI<JLIC<:F^K;LKI8M8@CJLIC8

98J<;<;FEEV<JJFLM<EK;@J:LK89C<J E<==<KC<J;FEEV<J

;<IV=VI<E:<;h LIFJK8KGFJ<EKGIF9CWD<K8EKJLIC8:FDG

K89@C@J8K@FE;<J?<LI<J;<KI8M8@CHL@JFLJ<JK@D<C8;LIV<;L

KI8M8@C<E!I8E:<HL<JLIC<:8C:LC;<C8D8JJ<J8C8I@8C<HL@

JLI<JK@D<C<GF@;J<E!I8E:<;<C8=FID8K@FEGIF=<JJ@FEE<CC<

;8EJC<:F^K;LKI8M8@C<GCLJ:<;V98K<JK<E>VEVI8C

9@8@JVhLE<G8IK@CE<GI<E;HL<I8I<D<EK<E:FDGK<C8

GIF;L:K@M@KV;LKI8M8@C:h<JKS;@I<C<:F^KJ8C8I@8CLE@K8@I<

*IC<JV:8IKJ;<GIF;L:K@M@KV<EKI<G8PJJFEKGCLJ>I8E;J

HL<C<JV:8IKJ;<:F^K?FI8@I<h8LKI<G8IK@CDXC<8CCV>I<

D<EK:F^K;LKI8M8@C;8EJCh@E;LJKI@<<K;8EJC<JJ<IM@:<JD8I

:?8E;J*IC8GIF;L:K@M@KV8L>D<EK<GCLJ=8@9C<D<EK;8EJC<J

J<IM@:<JHL<;8EJCh@E;LJKI@<

'<:F^KJ8C8I@8CLE@K8@I<98@JJ<<EDFP<EE<;8EJC8QFE<

<LIFJ8L=GFLIC<-FP8LD<0E@C<8E<D8IBCh$K8C@<Ch JG8

>E<<KC8"IW:< E!I8E:<@C98@JJ<;<G8I8E;<

)!$)$-1 '*(+R/$/$1$/R

%?5;0E:-

FEJ<@C;h8E8CPJ<V:FEFD@HL< `FDGVK@K@M@KVa-8GGFIK;<(@:?WC<<9FEE<L@C

<K'@FE<C!FEK8>EV+8I@J'8F:LD<EK8K@FE=I8EU8@J<G?KKGNNNC8;F:LD<EK8

K@FE=I8E:8@J<=IM8IJKFI8><I8GGFIKJGL9C@:JG;=

Ibid.G

Ibid.G

Ibid.G

S<ECC<D8>E<;<"CF98C<D<EKFE:FEJK8K<LE<

K<E;8E:<SC8:FEM<I><E:<;<J:F^KJJ8C8I@8LOLE@K8@I<J;8EJ

C8QFE<<LIF8M<:LE<98@JJ<;8EJCh@E;LJKI@<<KLE<?8LJJ<

;8EJC<JJ<IM@:<J<J:FEJK8KJ:FD9@EVJ8L:8I8:KWI<9@8@JV

;<:<IK8@E<J;FEEV<JJK8K@JK@HL<J;VD<EK<EKCh8==@ID8K@FE

J<CFEC8HL<CC<@CP8<L<E!I8E:<LE<;VI@M<;L:F^K;LKI8

M8@CHL@GCFD9<I8@KC8:FDGVK@K@M@KV;<J<EKI<GI@J<J

-+6H;,<+)71;)37)::D:6<::13-5+-

(8@JJLIKFLKFED<KKFLAFLIJ<E8M8EKC<:F^K;LKI8M8@C

8CFIJHL<C<:F^K;L:8G@K8CEh<JKHL8J@D<EKA8D8@JVMFHLV

+FLIK8EKC<JI<M<ELJE<KJ;@JKI@9LVJI<GIVJ<EK<EK8LAFLI

;h?L@;<C8M8C<LI8AFLKV<;<JJF:@VKVJEFE=@E8E:@WI<J

E@M<8L?@JKFI@HL<I<:FI;;<GL@JC8.<:FE;<"L<II<DFE

;@8C<:FEKI< <E'8G8IK;VMFCL<8LO8:K@FEE8@I<J

8;FE::I^;8EJ;<JGIFGFIK@FEJ:FEJ@;VI89C<J:<J;FLQ<

;<IE@WI<J8EEV<JLKI<D<EK;@KC8:FDGC8@EK<G8KIFE8C<=8@

J8EK;<C898@JJ<;LK8LO;<D8I><C8I8@JFEGIF=FE;<;<J

=8@9C<J@EM<JK@JJ<D<EKJ<K;LDF@E;I<<==FIK<ED8K@WI<;<

I<:?<I:?<<K;VM<CFGG<D<EKG8JJ<JFLJJ@C<E:<C<=8@KHL<

:I@J<FLG8J:I@J<C8G8IK;<GCLJ<EGCLJCFLI;<HL<C<J<E

KI<GI@J<J:?F@J@JJ<EK;<;@JKI@9L<I8LOGIFGI@VK8@I<J;L:8

G@K8C8==8@9C@KC<LI:8G8:@KVS=8@I<=8:<SKFLJC<J8JG<:KJ;<

C8:FDGVK@K@M@KV

8EJ:<KK<J@KL8K@FECh<O@><E:<G8KIFE8C<;hLEKI8EJ=<IK

D8JJ@=;<J:FK@J8K@FEJJF:@8C<JM<IJC<JDVE8><J<E>I8E;<

D8AFI@KVJ8C8I@VJ8GG8I8ZKGFLI:<HLh<CC<<JKC<I<=LJ;<

KFL:?<I8LO;@M@;<E;<JM<IJVJ8LO8:K@FEE8@I<J<KK<;<

D8E;<<JK;h8LK8EKDF@EJ=FE;V<HL<C<9@C8E;<J<OFEVI8

K@FEJ 8:KL<CC<J;<:FK@J8K@FEJJF:@8C<J <JK GFLIC<DF@EJ

GIF9CVD8K@HL<1F@:@:<HLh<E;@KC8FLI;<J:FDGK<J<E

`C8FLI8M8@KI<C<MVHL<C<JEFD9I<LO;@JGFJ@K@=J

;h8CCW><D<EK;<J:?8I><JJF:@8C<JVK8@<EK@EJL==@J8DD<EK

VM8CLVJ<E;VG@K;<C8:?8I><=@E8E:@WI<:IF@JJ8EK<HLh@CJ

I<GIVJ<EK8@<EKGFLIC<J=@E8E:<JGL9C@HL<JD@CC@8I;J

;h<LIFJ<EJF@K;L+$.h8>@JJ8EK;<J8CCW><

D<EKJ>VEVI8LOJLIC<J98JJ8C8@I<JC<LI<==@:8:@KVJLICh<D

GCF@VK8@KKIFG@E:<IK8@E<GFLIE<G8J8D<E<ISI<:FEJ@;VI<I

C<LI8DGC<LIMF@I<C<LIGVI<EE@KVa

+FLIK8EK:h<JKLE<EFLM<CC<98@JJ<;<:FK@J8K@FEJJF:@8C<J

HL<GIV:FE@J<C<I8GGFIK"8CCF@J'h8I>LD<EK;<Ch<DGCF@<JK

C8@JJV;<:[KV8LGIF=@K;<:<CL@;<C8:FDGVK@K@M@KV'<J

D@CC@8I;J;h8CCV><D<EKJHLh@CGI[E<J<;V:FDGFJ<I8@<EK<E

D@CC@8I;J;h8CCW><D<EKJ;<:FK@J8K@FEJG8KIFE8C<J<KGCLJ

@EV;@KD@CC@8I;J;h8CCW><D<EKJ;<:FK@J8K@FEJJ8C8I@8C<J

8EJC<:8J;hLE<98@JJ<;<J:FK@J8K@FEJ<DGCFP<LIJ@CP

8>8@EGFLIC<J<DGCFP<LIJE<LKI8C@KVGFLIC<JJ8C8I@VJ<E

K<ID<J;<J8C8@I<;@I<:K<K98@JJ<;<GFLMF@I;h8:?8K;<JDV

E8><JJh@CP8:FDG<EJ8K@FEG8IC8=@J:8C@KV<KJ@:<CC<:@GI<E;

C8=FID<;hLE<8L>D<EK8K@FE;<C8."<KFL;<C8/1

8EJC<:8J;hLE<98@JJ<;<J:FK@J8K@FEJJ8C8I@8C<J@CP8<E

@EJK8EK8EVE<LKI8C@KVGFLIC<J<DGCFP<LIJ<K>8@E;<J8C8@I<

;@I<:KGFLIC<JJ8C8I@VJ:<>8@EGFLM8EKKFLK<=F@JXKI<GCLJ

FLDF@EJ8EELCVG8ILE<8L>D<EK8K@FE:FII<JGFE;8EK<;<

C8=@J:8C@KVLKFK8C@CJh8>@K9@<E;<=8@I<G8P<I8LOJ8C8I@VJ<K

8LODVE8><JLE<GIVK<E;L<;V=@:@<E:<;<:FDGVK@K@M@KVC<

E@M<8L;<JGIF=@KJJLIKFLK:<CL@;<JGIF=@KJ;@JKI@9LVJI<JK8EK

9@<EJ^I@E:FEK<JKV

)+647D;1;1=1;D)<,D;914-5;,<;9)=)13

-:;<5-=61-565+667D9);1=-:)5:1::<-

'898@JJ<;L:F^K;LKI8M8@CE<GI<E;G8J:FDD<J<LC<

=FID<:<CC<;<J8CCV><D<EKJ;<:FK@J8K@FEJJF:@8C<J.hP:FD

9@E<LE8::IF@JJ<D<EK;<C8=C<O@9@C@KV;LKI8M8@C'8;VIV>C<

D<EK8K@FE 9ILK8C< ;L D8I:?V ;L KI8M8@C <JK LE VCVD<EK

<JJ<EK@<C;<JGFC@K@HL<J;<:FDGVK@K@M@KVJJFLGC@JJ<D<EK

;<J:FE;@K@FEJ;<C@:<E:@<D<EKJDF;LC8K@FE;<C8;LIV<;L

KI8M8@CK<DGJG8IK@<C@DGFJVKFL:?8EK<JJ<EK@<CC<D<EKC<J

=<DD<JI<D@J<<E:8LJ<;<C8;LIV<CV>8C<;LKI8M8@CbC8

C@JK<<JKCFE>L<;<JD<JLI<JM@J8EKSI<D<KKI<<E:8LJ<C8

EFID<;L:FEKI8K;<KI8M8@CS;LIV<@E;VK<ID@EV<*E8J

J@JK<G8IKFLK<E LIFG<SLE<8KK8HL<J8EJGIV:V;<EK;<J

;IF@KJ;<JJ8C8I@VJ

$CJh8>@K<EK?VFI@<8M<::<JGFC@K@HL<J;<=8MFI@J<IC<J<O

GFIK8K@FEJFDGI@D<IC<J:F^KJGFLI>8>E<I;<JG8IKJ;<

D8I:?VSCh<OGFIKK<C<JKCh@DGVI8K@=:8KV>FI@HL<HL<ChFE

M<LKEFLJ@DGFJ<I(8@J:<KK<CF>@HL<<JKGI@J<;8EJ;<J

:FEKI8;@:K@FEJ;FEK<CC<E<G<LKJFIK@I E<==<KCh<JJ<EK@<C

;<JI<C8K@FEJ:FDD<I:@8C<J;<JG8PJ;<Ch0E@FE<LIFGV<EE<

8C@<LSCh@EKVI@<LI;<Ch0E@FE'<J:C@<EKJ;<JLEJJFEKC<J

=FLIE@JJ<LIJ;<J8LKI<J<KC<J;V=@:@KJ;<JLEJ=FEKC<J<O:V

;<EKJ:FDD<I:@8LO;<J8LKI<J1FLCF@I;8EJ:<KK<J@KL8K@FE

HL<KFLJC<JG8PJ:FG@<EKC<DF;WC<8CC<D8E;<KJ<KI8EJ

=FID<EK<E<OGFIK8K<LIJ<JK@DGFJJ@9C<'8:FEKI8:K@FE;<

C8;<D8E;<@EK<IE<;8EJKFLJC<JG8PJGIF;L@K<G8IC8IV;L:

K@FE;<J:F^KJJ8C8I@8LO<KC<J:FLG<J;8EJC<J;VG<EJ<JGL

9C@HL<J GWJ< JLI C< :FDD<I:< <OKVI@<LI ;< KFLJ *]

<OGFIK<ICFIJHL<KFLJC<JG8PJIV;L@J<EKC<LI;<D8E;<'8

98@JJ<;<C8;<D8E;<@EK<IE<E<G<LKHLh<EKI8ZE<ILE<IV

;L:K@FE;<J<OGFIK8K@FEJ<K89FLK@ISLE<IV:<JJ@FE>VEV

I8C@JV<h<JKC8J@KL8K@FE8:KL<CC<<E LIFG<HL@MF@KDXD<

ChCC<D8>E<8LAFLI;h?L@KFL:?V<G8IC8:FEKI8:K@FEV:FEF

D@HL<

(-9:<5)<;9-46,E3-,-,D=-3677-4-5;

'8:FDGVK@K@M@KV<JK;FE:LE<MF@<J8EJ@JJL<V:FEFD@

HL<D<EK89JLI;<<KJF:@8C<D<EK;<JKIL:KI@:<h<JKLE8LKI<

DF;WC<;<;VM<CFGG<D<EKHLh@C=8LK8LAFLI;h?L@GIFDFLMF@I

K8EKGFLI;<JI8@JFEJV:FCF>@HL<JHL<GFLI;<JI8@JFEJJF

:@8C<J$C=8LK<E=@E@I8M<:C8CF>@HL<DXD<;<C8:FDGVK@K@M@KV

HL@98JV<JLIC8:FE:LII<E:<;<KFLJ:FEKI<KFLJ89FLK@KS

LEVK8K;<>L<II<V:FEFD@HL<G<ID8E<EKHL@8GG8LMI@KC<J

GFGLC8K@FEJ<K;VKIL@KC<JVHL@C@9I<JV:FCF>@HL<J<EFLM<8L

DF;WC<;<;VM<CFGG<D<EK;F@KXKI<=FE;VJLIC<JGI@E:@G<J

;<C8:FFGVI8K@FE;<C8ILGKLI<8M<:LE:FEJLDVI@JD<;<J

KIL:K<LI;<C8IVGFEJ<8LO9<JF@EJJF:@8LO;<C8IV;L:K@FE

;<J@EV>8C@KVJ<K;<ChFLM<IKLI<;hLE<KI8EJ@K@FEV:FCF>@HL<

<KK<;<IE@WI<JLGGFJ<EFK8DD<EKLE<MVI@K89C<IVMFCLK@FE

VE<I>VK@HL<8LO8EK@GF;<J;<C8=L@K<<E8M8EK;8EJC<EL

:CV8@I<;8EJC<J:FD9LJK@9C<JEFE:FEM<EK@FEE<CJK<CJHL<

C<J>8Q;<J:?@JK<:FDD<C<GIV:FE@J<;<=8@KC<I8GGFIK

"8CCF@JFL;8EJ;<JGIFA<KJ;h@E=I8JKIL:KLI<J@ELK@C<J<K;<J

KIL:KI@:<J<K;<JLI:IFZKI<A<KV<JG8IC<JGFGLC8K@FEJ

h<JK;@I<HL<C<;V98KJLIC8:FDGVK@K@M@KVE<G<LKJ<IV

;L@I<SLE<;@J:LJJ@FEVKI@HLV<JLI;<JI<:<KK<J@E<==@:8:<J

8L;<D<LI8EKGFLIJF@;@J8EKI<C8E:<IC8:IF@JJ8E:<D8@J

;F@KGFJ<IC8HL<JK@FE;<C8JF:@VKV;8EJC8HL<CC<EFLJMFL

CFEJM@MI<

)!$)$-1 '*(+R/$/$1$/R

JPEK?WJ<

'h<O<DGC<8:KL<CVK8EK:<CL@;LEFLM<C8VIFGFIK;<)FKI<8D<;<J'8E;<J

'<I8GGFIK"8CCF@J8VKVI<E;LGL9C@:C<EFM<D9I<

WJ C< C<E;<D8@E C< >FLM<IE<D<EK Jh<JK <DGI<JJV

8GIWJLE`JVD@E8@I<a;hLE<;<D@AFLIEV<;hPIV8>@I

<E8EEFEU8EKLE:<IK8@EEFD9I<;<D<JLI<J*EE<

G<LKHL<JhVKFEE<I;hLE<K<CC<GIV:@G@K8K@FE<I8GGFIK

;FEKC<:FEK<EL<JKKIWJ;@J:LK89C<<KC8HL<JK@FE;<C8

:FDGVK@K@M@KVHL@I<EMF@<SC8JF:@VKVDXD<;8EJC8

HL<CC<EFLJMFLCFEJM@MI<Eh8LI8@<EK@CJG8JDVI@KV8M8EK

KFLK<;V:@J@FE>FLM<IE<D<EK8C<;<=8@I<ChF9A<K;hLEMV

I@K89C<;V98KGL9C@:!I8EUF@J#FCC8E;<<KJFE>FLM<I

E<D<EKE<ChFEKG8JJFL?8@KVJFL:@<LOM@J@9C<D<EK;<

IVGFE;I<I8G@;<D<EK8LO;<J@;<I8K8;LG8KIFE8K

.@FEG<LK;FEE<I8:K<8L>FLM<IE<D<EK;h8MF@II<

=LJV;<JL@MI<C<I8GGFIK"8CCF@J8LJLA<K;<J>8Q;<

J:?@JK<C<`G8:K<E8K@FE8CGFLIC8:IF@JJ8E:<C8:FD

GVK@K@M@KV<KCh<DGCF@aI<GI<E;LE<>I8E;<G8IK@<;<J

I<:FDD8E;8K@FEJ ;L I8GGFIKL;<CS ;< KFLK< LE<

JVI@<;<D<JLI<J:FEM<EL<J;FEKCh@DG8:KI<JK<S;V

K<ID@E<IKIF@JD<JLI<J8KK@I<EKCh8KK<EK@FE'<:IV;@K

@DG[KI<:?<I:?<<JKD8@EK<EL8CFIJHLh@CGIF=@K<<JJ<E

K@<CC<D<EK8LO>I8E;<J<EKI<GI@J<J<K:FEJK@KL<DXD<

J<CFE"@CC<J8II<Q;VGLKV0(+`LE<GFC@K@HL<;<C8

I<:?<I:?<G<L<==@:8:<<KKIWJ:F^K<LJ<a$CEh8G8JG<I

D@JC<;VM<CFGG<D<EK;<C8-;<J<EKI<GI@J<J=I8E

U8@J<J<K@C<JKGFLI9<8L:FLGLEJ@DGC<FLK@C;hFGK@

D@J8K@FE=@J:8C<<K<==<K;h8L98@E<GFLIC<J<EKI<GI@J<J

M8;FE:J<GFLIJL@MI<

'<J J8C8I@VJ 8LIFEK ;<J I<GIVJ<EK8EKJ 8L J<@E ;L

:FEJ<@C;h8;D@E@JKI8K@FEFL;<JLIM<@CC8E:<;<J>I8E;<J

<EKI<GI@J<J@<EHL<GIVJ<EKV<:FDD<LE<IV=FID<

=FE;8D<EK8C<;<C8`>FLM<IE8E:<;<J<EKI<GI@J<Ja@C

<JK;FLK<LOHL<:<KK<D<JLI<:?8E><HLF@HL<:<JF@K

8L:FDGFIK<D<EK;hLE:8G@K8C@JD<D8IHLVG8IC8GIV

=VI<E:<;FEEV<8LO8:K@FEE8@I<J.@:<KK<D<JLI<Eh<JK

G8J@ELK@C<<CC<E<G<LKI<DGC8:<IC8EV:<JJ@KV;<;FEE<I

;<MVI@K89C<J;IF@KJ8LOJ8C8I@VJ<KSC<LIJI<GIVJ<EK8EKJ

GFLIG<J<IJLIC<JJKI8KV>@<J;<J<EKI<GI@J<J

(8@JC8D<JLI<G?8I<I<JK<C<`:IV;@K;h@DG[KGFLI

C8:FDGVK@K@M@KV<KCh<DGCF@aGFLIC<J<EKI<GI@J<J0E

:8;<8L;<D@CC@8I;J;h<LIFJJLIKIF@J8EJ;FEKD@C

C@8I;J;WJC8GI<D@WI<8EEV<8LK@KI<;<Ch<O<I:@:<

;FE:G8P89C<<E<C8;<MI8@KI<GIVJ<EK<ILE<

98@JJ<;<;L:F^K;LKI8M8@C'<>FLM<IE<D<EK8;V

:@;VGFLIC<DFD<EK;<E<G8JKI8EJ=VI<I;@I<:K<D<EK

JLIC<JDVE8><JC<J:FK@J8K@FEJJF:@8C<JG8PV<JG8IC<J

<EKI<GI@J<J'h8CCW><D<EK;L:F^K;LKI8M8@CIV:C8DVG8I

C<G8KIFE8KM8GI<E;I<C8=FID<;hLE:IV;@K;h@DG[KJLI

C<J:FK@J8K@FEJJF:@8C<J:@9CVJLIC<J98J<KDFP<EJJ8C8@

I<JALJHLhS=F@JC<.$( LG8JJ8><KFLK<IV=FID<

;<Ch@DG[KJLIC<JJF:@VKVJHL@GIF=@K<8:KL<CC<D<EK8LO

GCLJ>I8E;<JJ<D9C<898E;FEEV<

+FLI;FEE<ILE<@;V<;<:<HL@<JK<EA<LCh$EJK@KLK

(FEK8@>E<8:?@==IVSD@CC@8I;J;<LIFJG8I8EC<:F^K

;<J<EJ<@>E8EKJGIFD@JG8I!I8EUF@J#FCC8E;<

.LI:<KK<98J<C<:8;<8L;<D@CC@8I;J;<LIFJHL@J<I8

=8@K8LO<EKI<GI@J<J<EI<GIVJ<EK<ChVHL@M8C<EK;<

<DGCF@JGL9C@:JEFLM<8LO

,L<CC<J<I8ChLK@C@J8K@FE;<C8D<JLI<G8IC<J<EKI<

GI@J<J,L<CC<>8I8EK@<8KFEHL<C<J<EKI<GI@J<JMFEK

<==<:K@M<D<EK98@JJ<IC<LIJGI@OFL9@<E@EM<JK@I KEFE

G8JIVDLEVI<I<E:FI<D@<LOC<LIJ8:K@FEE8@I<J E=8@K

C<>FLM<IE<D<EKJh8GGIXK<S=8@I<LE:?WHL<<E9C8E:

;<D@CC@8I;J;h<LIFJ8LG8KIFE8KL:LE<:FE;@K@FE

E8C@KVEh<JKD@J<S:<KK<D<JLI<$CP8LI8KFLKALJK<

:FDD<Ch8;V:C8IVC<GI<D@<ID@E@JKI<`un comité de

suivi du pacte associant l’État et les partenaires sociaux pour

dresser à intervalles réguliers un constat partagé sur le bon

fonctionnement du dispositif a

<KK<98@JJ<;L:F^K;LKI8M8@CJ<I8=@E8E:V<;<;<LO

=8UFEJ@I<:K<D<EKG8IC<JDVE8><JSKI8M<IJLE<8L>

D<EK8K@FE;<C8/1HL@;<MI8@KI8GGFIK<ID@CC@8I;J

;h<LIFJC<K8LOEFID8C;</1G8JJ<I8;<S

C<K8LO@EK<IDV;@8@I<;<SGFLI=8@I<G8JJ<IC8

G@CLC<C<K8LOIV;L@K98@JJ<I8;<S'8/1<JK

LE@DG[KG8IK@:LC@WI<D<EK@EALJK<:8I@CKFL:?<;<D8

E@WI<;@JGIFGFIK@FEEV<:<LOHL@:FEJFDD<EKCh<JJ<EK@<C

;<C<LII<M<EL:h<JKS;@I<C<J:C8JJ<JGFGLC8@I<J$CJh8>@K

;LI<KFLI;<C8`/1JF:@8C<aHL<)@:FC8J.8IBFQP

MFLC8@KD<KKI<<EdLMI<HL<C<:8E;@;8K#FCC8E;<8M8@K

:FE;8DEV<<KHL<JFE>FLM<IE<D<EK8M8@K89IF>V<0E

K<CI<E@<D<EKSHL<CHL<JDF@J;h@EK<IM8CC<C8@JJ<JFE

><LI

(8@J:<E<J<I8G8JKFLK:8IC<JDVE8><JMFEK8LJJ@

G8P<I@E;@I<:K<D<EK8M<:LE<98@JJ<JLGGCVD<EK8@I<;<J

;VG<EJ<JGL9C@HL<J;<D@CC@8I;J;h<LIFJ:<HL@J@>E@

=@<<E:FI<DF@EJ;<J<IM@:<JGL9C@:J;<GIFK<:K@FEJF

:@8C<;h@EM<JK@JJ<D<EKJGFLICh8M<E@I<KK<98@JJ<;<J

;VG<EJ<JGL9C@HL<JM8J<I8AFLK<IS:<CC<JD8JJ@M<J;VAS

GIF>I8DDV<JALJHLh<Eh<JK;FE:LE<MVI@K89C<

:LI<;h8LJKVI@KVHL<C<>FLM<IE<D<EK<JK<EKI8@E;<

GIVG8I<ICFIJHL<C8!I8E:<<JK<EJK8>E8K@FEV:FEF

D@HL<;<K<CC<JFI@<EK8K@FEJE<G<LM<EKHLh8>>I8M<IC8

J@KL8K@FE<E@DGLCJ8EKLE<CF>@HL<IV:<JJ@M<HL@<E=FE

:<I8EFKI<G8PJ;8EJC8:I@J<8M<:;<J:FEJVHL<E:<JJF

:@8C<J:8K8JKIFG?@HL<JLKFK8CC<`G8:K<a;L>FLM<I

E<D<EK:FEJK@KL<LEKI@GC<I8CC@<D<EK8LO;F>D<JC@9V

I8LOS:<CL@;<J J8C8@I<J<K;<J:FK@J8K@FEJ JF:@8C<J

:FDD<:8LJ<;<C8;VJ@E;LJKI@8C@J8K@FE<K;L:?[D8><

S:<CL@;<C8EV:<JJ@KV;<C898@JJ<;<J;VG<EJ<JGL9C@

HL<J<KS:<CL@;<C8/18EK@JF:@8C<0EK<CG8:K<=8LJ

K@<EG8IC<HL<CC8>8L:?<M<E;J8I8@JFE;hXKI<E<;FE

E<I8?VC8JI@<E<EV:?8E><

'<:IV;@K@DG[KI<:?<I:?<<JKG8JJV;<D@CC@8I;;h<LIFJ<ESD@C

C@8I;J;h<LIFJ<E8CFIJDXD<HL<C<MFCLD<;<J@EM<JK@JJ<D<EKJ<E

-Eh8GIF>I<JJVHL<;<D@CC@FEJ;h<LIFJ

%<8E(8I:PI8LCK8;V:@;V;<J8@J@IC<#8LK:FEJ<@C;L=@E8E:<D<EK;<C8

GIFK<:K@FEJF:@8C<8=@EHL<:<;<IE@<IIV=CV:?@JJ<SC8D8E@WI<;<IV=FID<I

C<=@E8E:<D<EK;<C8GIFK<:K@FEJF:@8C<

'<K8LO@DGC@:@K<;h@DGFJ@K@FE;<J9VEV=@:<J;<JJF:@VKVJJhVCWM<S

GFLIC<JKIWJG<K@K<J<EKI<GI@J<J:FEKI<GFLIC<J>I8E;<J<KGFLI

:<CC<J;L

)!$)$-1 '*(+R/$/$1$/R

$A&! '!'($ &'$""!$&!%

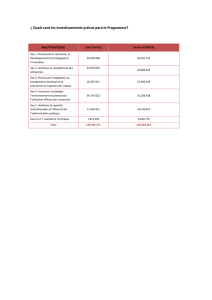

<57-;1;7):-5)=)5;,-<>/9)5,:7):-5)991E9-

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

1

/

27

100%