Théorème du viriel et masse de la Voie Lactée - CEA-Irfu

1

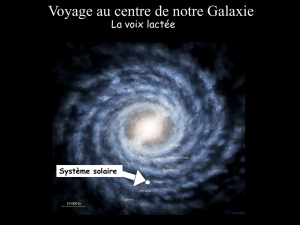

Galaxies J1 - David Elbaz 2. La Voie Lactée Page 1

Plan du cours: Propriétés et observations des galaxies non-résolues en étoiles

Introduction générale du cours, la problématique

1. Historique sur la découverte des galaxies

2. La Voie Lactée

2.1. Théorème du viriel et masse de la Voie Lactée

2.2. Stabilité du disque de la Voie Lactée et des galaxies spirales

2.3. La découverte de la raie de l'hydrogène neutre (HI) à 21 cm

2.4. La raie à 21cm révèle les bras spiraux, une barre et le "dark halo"

2.5. La structure spirale

2.6. Les populations stellaires

2.7. Détermination de la masse des composantes stellaires

2.8. Les composantes de la Voie Lactée

3. Classification morphologique des galaxies

4. Distribution des galaxies aux grandes échelles

5. Propriétés photométriques des galaxies

6. Modéliser l'histoire de la formation d'étoiles

7. Mesurer la formation d'étoiles dans les galaxies

Galaxies J1 - David Elbaz 2. La Voie Lactée Page 2

2.1 Théorème du viriel et masse de la Voie Lactée:

Origine de l'aplatissement du disque de la V.L.

La Voie Lactée est composée au centre d'un bulbe qui possède des propriétés

similaires à celles des galaxies elliptiques et un disque.

Bertil Lindblad (1927):

la vitesse radiale des amas globulaires de la Voie Lactée (V.L.) atteint 250 km s-1

(déduite du décalage Doppler de leurs raies en absorption)

Ceci dépasse la vitesse de libération calculée par Kapteyn (1922) où la V.L. est un

disque aplati de 15 kpc x 3 kpc avec le soleil décentré et une décroissance rapide de

la densité d'étoiles

(90 % des étoiles de la V.L. dans R<2800pc)

Les étoiles proches ont une vitesse négligeable par rapport au soleil

⇒ mouvements circulaires des étoiles bien ordonné autour du centre de la V.L.

⇒ ces mouvements sont responsables de l'aplatissement du disque de la V.L.

2

Galaxies J1 - David Elbaz 2. La Voie Lactée Page 3

2.1 Théorème du Viriel et masse de la Voie Lactée

On considère les étoiles des amas globulaires, les galaxies et les amas de galaxies

comme des systèmes en équilibre dynamique gravitationnel.

Cette hypothèse est confortée par la comparaison du "crossing time" (temps de

traversée) d'un objet à l'intérieur du système avec son âge: si les étoiles ont eu le

temps de traverser plusieurs fois une galaxie, la galaxie a atteint son état d'équilibre.

Sinon, les étoiles auraient déjà quitté la galaxie.

Crossing time: tc= R/<v>

où R= taille du système, <v>= vitesse typique ou dispersion de vitesses

Au niveau du soleil (8.5 kpc du centre de la VL), la vitesse de rotation des étoiles:

v*≈ 220 km s-1 ⇒ une rotation complète en: t= 2πR/v* ≈ 2.5x108 ans

La VL étant âgée de près de 1010 ans (40 tours), elle est gravitationnellement liée.

Le théorème du viriel (introduit par Clausius en 1870 pour relier l'énergie thermique

d'un gaz et son potentiel gravitationnel, son énergie magnétique,…) permet de relier le

potentiel gravitationnel et l'énergie cinétique des systèmes en équilibre gravitationnel.

Le viriel, Σi=-1/2<ri.Fi> (Fi= force agissant sur la particule en ri),, représente l'énergie

cinétique moyenne du système.

Galaxies J1 - David Elbaz 2. La Voie Lactée Page 4

2.1 Théorème du Viriel et masse de la Voie Lactée

Théorème du Viriel: 2T-|U|=0, i.e. énergie cinétique = potentiel gravitationnel/2

(cf démonstration cours J.P. Chièze ou Sect.3.4.1"Galaxy Formation" M.Longair)

v*2= GMVL/R ⇒ MVL=Rv2/G (G= 6.67x10-11 m3 s-2 kg-1)

où: R=8.5 kpc= 8.5 x 3.0856 x 1019 m (M=masse du soleil= 1.99x1030 kg)

v=220 km.s-1 ⇒ M(V.L.)≈1011 M si la vitesse radiale ≈ vitesse réelle

=> assez bonne approximation de la masse du disque de la V.L.

A la distance des nuages de gaz aux bords du disque (Rgaz=16 kpc, vgaz=275 km.s-1)

⇒ M(V.L.)=2.8x1011 M

En pratique, on ne mesure que la vitesse radiale des galaxies. Cette technique est

donc adaptée à la mesure de la masse des galaxies elliptiques, centro-symétriques,

où l'on peut supposer que les vitesses dans les directions perpendiculaires à la ligne

de visée sont égales à v||, alors: vtot2=3v||2

N.B.: le théorème du viriel ne requière aucune hypothèse sur la distribution des vitesses des

étoiles. Celle-ci peut être aléatoire, comme dans le cas des amas globulaires ou des galaxies

elliptiques, ou fortement ordonnée, comme dans celui des galaxies spirales. Dans tous les cas, le

théorème du viriel reste valide si le système est en équilibre et celui-ci ne nous apprend rien sur

la distribution des vitesses des étoiles dans le système.

3

Galaxies J1 - David Elbaz 2. La Voie Lactée Page 5

2.2. Stabilité du disque de la Voie Lactée et des galaxies spirales en général

Instabilité de Jeans

Région d’un disque 2D (fin, éventuellement en rotation)

Dimension L, densité ρ, dispersion σ

La région s’effondre si les vitesses

désordonnées (

σ

) des étoiles ne sont

pas assez élevées pour les faire sortir de

la région avant que l’effondrement ne se produise

2L

ρ

σv

Pourquoi le disque de la Voie Lactée ne s'est-il pas effondré sur lui-même

sous l'effet de la gravité, par instabilité de Jeans ?

Galaxies J1 - David Elbaz 2. La Voie Lactée Page 6

Instabilité de Jeans (1929) [cf cours T2 G.Mamon]

Supposons une distribution quasi uniforme d'étoiles à l'intérieur de laquelle se trouve

une région sphérique légèrement sur-dense de rayon L et de densité ρ. Cette région

sur-dense s'effondrera sur elle-même si les vitesses aléatoires des étoiles ne sont pas

assez grandes pour les emporter hors de la région avant que celle-ci ne s'effondre

(Jeans 1929, Toomre 1964).

Le temps d'effondrement se calcule en supposant une étoile au repos sur la surface de

la sphère. L'accélération gravitationelle de cette étoile est:

accélération = GM/L2 où M= (4/3) π L3 ρ.

Le temps qu'il faudra à l'étoile pour tomber au centre de la sphère est égal à la période

Képlerienne pour une orbite de demi grand axe L/2 autour d'un point de masse M:

en remplaçant L3/M par 3/(4 π ρ).

3ème loi de Képler:

teff est aussi appelé temps de chute libre ou free-fall time, en

Anglais.

4

Galaxies J1 - David Elbaz 2. La Voie Lactée Page 7

Le choix de L/2 comme demi grand axe dans la 3ème loi de Képler

Selon la 1ère loi de Képler, une orbite est une ellipse dont le centre de

masse occupe l'un des foyers. Dans le cas d'une très petite masse

tombant vers une très grande masse, le centre de masse est à l'intérieur

de la grande masse. Le foyer de l'ellipse est d'autant plus décentré que

l'ellipticité augmente. Dans le cas qui nous intéresse ici d'une trajectoire

purement radiale, celle-ci est équivalente à une ellipse "dégénérée", c'est-

à-dire d'ellipticité maximale, égale à 1. En conséquence, le foyer est

décentré au maximum et le demi grand axe de l'ellipse utilisé dans la 3ème

loi de Képler est donc L/2. Comme on s'intéresse à la chute d'une étoile et

non à une orbite complète, le temps de "chute libre" est égal à la moitié de

la période de l'orbite.

L/2= demi grand axe

Galaxies J1 - David Elbaz 2. La Voie Lactée Page 8

Instabilité de Jeans (1929)

Le temps d'effondrement (collapse time) est donc:

Tandis que le temps qu'il faudrait à une étoile pour s'échapper de la région sur-dense

est :

t(échappement) = tech= L / σv où σv est la dispersion de vitesses (r.m.s.).

Notons que teff est indépendant de la taille de la région, alors que tech croît linéairement

avec L.

Donc:

les petites régions n'ont pas le temps de s'effondrer sous l'effet de la gravité, puisque

tech < teff.

Par contre:

les grandes régions sont instables et s'effondrent sous l'effet de leur poids (tech < teff).

Le rayon critique entre ces deux régimes est la longueur de Jeans:

Les régions sur-denses de taille L>LJeans

s'effondrent sous l'effet de l'instabilité de Jeans.

5

Galaxies J1 - David Elbaz 2. La Voie Lactée Page 9

Stabilité des disques de galaxies

Connaissant maintenant le mécanisme de l'instabilité de Jeans responsable de

l'effondrement d'une sphère sur-dense, interrogeons-nous maintenant sur la stabilité

d'un disque galactique vis-à-vis de la gravité: pourquoi le disque de la Voie Lactée ne

s'est-il pas effondré sur lui-même sous l'effet de l'instabilité de Jeans ?

Comment comprendre l'existence, sur de longues durées, de disques galactiques ?

Supposons dans un premier temps un disque galactique sans rotation.

Nous utiliserons une version 2D de l'instabilité de Jeans comme approximation des

effets de l'instabilité gravitationnelle dans un disque stellaire. Soit σ la densité de

surface du disque et considérons une région sur-dense de rayon L et de masse:

M= π L2 σ

La formule de la période d'une orbite Képlerienne appliquée dans le calcul de

l'instabilité de Jeans pour calculer le temps d'effondrement devient:

Tandis que tech garde la même valeur, i.e. varie linéairement avec L. En 2D, teff dépend

de L, contrairement au cas 3D, mais en L1/2 donc moins vite que tech, donc à nouveau

les régions sur-denses où L>LJeans s'effondrent avant d'être effacées par les

mouvements aléatoires des étoiles.

Galaxies J1 - David Elbaz 2. La Voie Lactée Page 10

Selon le critère d'instabilité de Jeans, un disque galactique sera instable i.e.

s'effondrera sur lui-même et perdra sa forme de disque, si:

soit:

Dans le cas d'une galaxie spirale comme la Voie Lactée, la dispersion de

vitesses des étoiles du disque est typiquement de l'ordre de: σv ∼ 45 km/s et

la densité surfacique d'étoiles: σ ~ 75 M/pc2 => LJeans ~ 2.5 kpc

Seules les petites échelles sont stabilisées par la dispersion de vitesses

( pression) et le disque devrait s'effondrer sur lui-même aux plus grandes

échelles !…

=> Pourquoi les disques sont-ils stables et ne se fragmentent-ils pas ?

2.2. Stabilité du disque de la Voie Lactée et des galaxies spirales en général

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

1

/

18

100%