Corr ds 120914

Correction du DS de SES du Vendredi 12 septembre 2014

Partie I – Mobilisation de connaissances

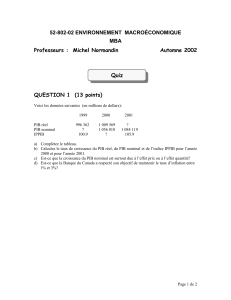

A) « Comment les économistes mesurent-ils la création de richesses dans un pays ? »

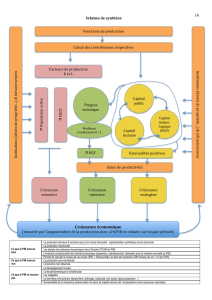

Pour mesurer la création de richesses dans un pays les économistes utilisent le Produit Intérieur Brut. Le PIB est un agrégat de la

comptabilité nationale qui mesure la création de richesses de tous les agents économiques résidents dans un pays pendant une

période.

On calcule le PIB en procédant à la somme de toutes les valeurs ajoutées réalisées par les entreprises privées et publiques, à

laquelle on ajoute la TVA et les droits de douanes (et auquel on soustrait les subventions aux importations). La valeur ajoutée est

la vraie mesure de la richesse puisqu’en soustrayant les consommations intermédiaires au chiffre d’affaires, elle mesure ce qui a

été réellement créé par l’entreprise. Le comptable national distingue un PIB marchand et un PIB non marchand qui correspond aux

services fournis à titre gratuit et quasi-gratuit par les administrations publiques et les associations. Enfin, il convient de calculer le

PIB réel qui est un indicateur déflaté qui permet d’isoler l’effet de l’inflation, pour mieux faire ressortir l’effet-quantité et ainsi pouvoir

mieux juger de l’évolution de la création de richesses. Le PIB de la France en euros courant s’élève à 2113 milliards d’euros.

S’il permet d’avoir une bonne idée de la création de richesses dans un pays, le PIB n’est pourtant pas un indicateur parfait puisqu’il

évalue mal certaines production de richesses, non marchande et qu’il comptabilise positivement certaines activités nuisibles au

bien être.

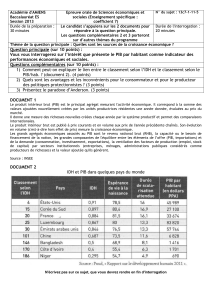

B) « La croissance a-t-elle toujours été un phénomène global ? »

La croissance économique, qui correspond à l’augmentation de la production de biens et services sur un territoire donné de façon

durable, est un phénomène qui devient observable en Europe de l’ouest à partir de la fin du 18ième siècle d’après les études

d’Angus Maddison. Jusqu’au 16ième siècle, la croissance n’est présente nulle part et le niveau de vie en Chine et en Europe est

identique voire légèrement inférieur en Europe.

Ainsi, à partir du 18ième siècle la croissance va se diffuser et se généraliser en touchant l’Europe, puis l’Amérique du Nord et l’Asie.

Chaque zone régionale connaît des phases d’accélération de la croissance et des phases de ralentissement, et peut ainsi être

amené à jouer le rôle de pays leader en phase d’expansion ou à développer un rôle plus attentiste, voire passif, en phase de

récession. Ainsi, aujourd’hui, la croissance des pays développés à économie de marché est tirée par celle des pays émergents

(Brics) qui font figure de nouveaux pays industrialisés. Seule l’Afrique semble ne pas avoir encore joué de rôle prépondérant dans

la croissance. Si elle connaît la croissance économique, et parfois à des taux très honorables, sa croissance démographique

l’empêche de connaître une hausse de son niveau de vie.

Ainsi, la croissance semble avoir toujours été un phénomène global, puisqu’absente jusqu’au 18ième siècle, avant de se généraliser

rapidement à l’ensemble de la planète.

Partie II – Exercice

1)

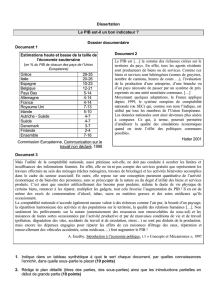

En 2010, en France, selon l’INSEE, l’indice des prix à la consommation s’élève à 106,1, base 100 en 2006, ce qui signifie que les

prix ont augmenté de 6,1% sur la période.

2)

PIB réel en euros constants = PIB nominal en euros courants

indice des prix à la consommation x 100 PIB 2006 =1798,1

100 x100 = 1798,1

PIB 2007 =1886,8

101,6 x100 =1857,1 PIB2008 =1933,2

103,1 x 100 PIB2009 = 1885,8

106 x 100 = 1779,1 etc.

3)

TV =𝑉𝑎−𝑉𝑑

𝑉𝑑 x100 = 1825,4−1798,1

1798,1 = 1,52

En France, entre 2006 et 2010, selon l’INSEE, le PIB réel en euros constants de 2006 a augmenté de 1,5%.

4)

(1+ TCAM)n = 𝑉𝑎

𝑉𝑑 =1825,4

1798,1 = 1,015

Elevons à la puissance 1/n, ce qui revient à rechercher la racine nième (√𝑥

𝑛).

[(1+TCAM)n]1/n = (1,015)1/n

Il y a 4 périodes, donc n = 4.

[(1+TCAM)4]1/4 = (1,015)1/4

1+TCAM = 1,0151/4

TCAM = 1,0151/4 -1

TCAM = 0,37

Entre 2006 et 2010, en France, selon l’INSEE, le PIB réel a augmenté en moyenne chaque année de 0,37%.

5)

Le document fait apparaître une baisse du PIB nominal en France entre 2008 et 2009 de 2,5% alors même que les prix

augmentaient de 2,8%. Nous concluons que les effets de volume doivent être importants. La production réelle a en effet fortement

diminué sur la période puisque l’on constate une baisse de 96 milliards d’euros qui correspond à une diminution de 5,1%. Le PIB

nominal diminue car la baisse en volume n’a pas été compensée par l’augmentation des prix.

1

/

1

100%