Niveau 3 Programme LA PRODUCTION D`ELECTRICITE DANS

Document du professeur 1/10

Niveau 3ème

Programme

B - Énergie électrique et circuits électriques en « alternatif »

B.1 De la centrale électrique à l’utilisateur

Cette proposition d’expérimentation illustre le programme de la classe de Troisième paru au BO

spécial n° 6 du 28 août 2008. Il a été reporté dans la colonne « Commentaires » les pistes d’activité

du programme précédent qui peuvent parfois s’avérer utiles.

Connaissances Capacités Commentaires

DES POSSIBILITÉS DE PRODUCTION DE L’ÉLECTRICITÉ

Quel est le point commun des différentes centrales électriques ?

L’alternateur est la partie commune à

toutes les centrales électriques.

L’énergie mécanique reçue par

l’alternateur est convertie en énergie

électrique.

Réaliser un montage permettant

d’allumer une lampe ou de faire

tourner un moteur à l’aide d’un

alternateur.

Organiser l’information utile afin de

traduire les conversions énergétiques

dans un diagramme incluant les

énergies perdues pour l’utilisateur

Anciennes pistes d’activité

Activité documentaire sur le

principe de fonctionnement des

centrales électriques.

Activités expérimentales :

« production » d’énergie électrique

par mise en rotation d’un alternateur

grâce à :

- l’entraînement mécanique du galet

d’un alternateur de démonstration ;

- l’action d’une chute d’eau

(principe d’une centrale

hydroélectrique), d’un jet de vapeur

d’eau (principe d’une centrale

thermique), d’un jet d’air (principe

de l’éolienne).

Sources d’énergie renouvelables ou

non.

Extraire d’un document les

informations

relatives aux sources d’énergie.

Thèmes de convergence :

développement durable, énergie

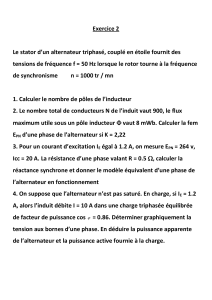

L’ALTERNATEUR : Comment produit-il une tension variable dans le temps ?

Un alternateur produit une tension

variable dans le temps.

Une tension, variable dans le temps,

peut être obtenue par déplacement

d’un aimant au voisinage d’une

bobine.

Pratiquer une démarche

expérimentale pour illustrer

l’influence du mouvement relatif

d’un aimant et d.une bobine pour

produire une tension.

Anciennes pistes d’activité

Observation des éléments constitutifs

d'un alternateur de démonstration.

Déplacement (lent) d’un aimant près

d’une bobine pour constater, grâce à

un multimètre en continu, un

oscilloscope ou à l’aide d’une

interface d’acquisition, l’obtention

d’une tension variable au cours du

temps.

Physique – Chimie

LA PRODUCTION D’ELECTRICITE DANS LES

CENTRALES ; L’ALTERNATEUR

Fiche professeur

Document du professeur 2/10

Pré requis de l’élève

- L’élève sait mesurer une tension avec un voltmètre.

Mots clefs

• aimant

• alternateur

• bobine

• centrale électrique

• éolienne

• énergie

• éolienne

• hydroélectrique

• mécanique

• pile

• pôle nord

• pôle sud

• tension

• thermique

• voltmètre

Prévoir

Matériel

Poste élève Référence

o Une bobine 00940.10.132

o Un aimant 03712.36.141

o Une pile 4,5 V 03625.36.184

o Deux pinces crocodile 04078.36.182

o Une génératrice de bicyclette démontable 00908.36.133

o Une génératrice de bicyclette transparente 10011.36.133

o Une génératrice 6 V-3W 00909.36.133

o Un galvanomètre de démonstration 00937.36.197

o Un alternateur 00912.36.135

o Un module « roue à aubes et turbine » 00948.36.135

o Un module « éolienne » 00946.36.135

o Un ensemble SECUCONTACT 10230.36.142

o Deux fils de connexion 60010.36.183 (noir)

60011.36.183 (rouge)

o Sèche-cheveux ou soufflerie

Poste professeur Référence

o Un alternateur 00912.36.135

o Un générateur de vapeur 00961.36.135

o Eau déminéralisée 01401988.36

o Un module « roue à aubes et turbine » 00948.36.135

o Un ensemble SECUCONTACT 10230.36.142

o Deux fils de connexion 60010.36.183 (noir)

60011.36.183 (rouge)

Document du professeur 3/10

Remarques, astuces

o Pour les activités 1 et 2, le voltmètre à « zéro central » pourra être remplacé par un oscilloscope :

on se bornera à montrer les oscillogrammes obtenus sans balayage ;

o Pour l’étude des maquettes de centrales, les élèves seront répartis en groupes qui étudieront chacun

un seul type de centrale (hydroélectrique ou éolienne) ; un compte-rendu du fonctionnement de

chaque type de centrale sera présenté par chaque groupe à l’ensemble de la classe.

ATTENTION : Le professeur complètera cette étude avec la maquette de centrale thermique

plus délicate à faire utiliser par les élèves (jet de vapeur d’eau bouillante).

Il s’agit de reprendre la manipulation du paragraphe 3 bis en remplaçant la soufflerie ou le

sèche-cheveux par le jet de vapeur produit par le générateur de vapeur référence

00961.36.135

Contrairement à une lampe, une DEL s’allume facilement avec ces maquettes, d’où le choix

effectué. Le fait que la DEL ne s’allume qu’une alternance sur deux n’est à évoquer que si un

élève en fait la remarque : l’important pour ces expériences est de voir la DEL s’allumer, ce qui

prouve la production d’énergie électrique.

Prolongements

o En 2006, la production d’énergie électrique en France se répartissait comme le montre le tableau

ci-dessous.

Energies non renouvelables

Energies renouvelables

Type de centrale

Thermique

nucléaire

Thermique à

flamme

Hydraulique

Autres

% de l’énergie

électrique produite

78,1

9,8

11,1

1

Comme c’est le cas depuis de nombreuses années, on remarque que ce sont les centrales

nucléaires qui produisent la plus grande partie de l’énergie électrique, l’ensemble des énergies

renouvelables représentant environ 12 % du total.

o Parmi les énergies renouvelables, la répartition était :

Energie

Hydraulique

Biomasse

Eolienne

Géothermique

Solaire

% de l’énergie

électrique produite

92,58

5,6

1,6

0,16

0,06

Malgré la construction de nombreux parcs éoliens (un parc de 70 éoliennes a été inauguré à

Fruges dans le Pas-de-Calais en février 2008), c’est toujours l’énergie hydraulique qui arrive

largement en tête des énergies renouvelables dans la production d’énergie électrique.

o D’autres sources d’énergies renouvelables sont à l’étude :

Déjà expérimentée en Grande-Bretagne, une hydrolienne a été mise en place à Bénodet en

mars 2008 : on utilise l’énergie cinétique des vagues pour faire tourner les pales de l’hydrolienne

comme on se sert du vent pour faire tourner les pales d’une éolienne. Cette hydrolienne

expérimentale à l’échelle ¼ fera l’objet de nombreux contrôles et mesures.

Document du professeur 4/10

Les Norvégiens, quant à eux, testent une centrale basée sur le principe de l’osmose : une

membrane sépare deux réservoirs, l’un alimenté en eau de mer et l’autre en eau douce provenant

d’un fleuve. Par osmose, l’eau douce passe dans le réservoir d’eau salée, ce qui augmente la

pression dans ce dernier, permettant de faire tourner une turbine.

Les Écossais ont mis au point le projet « Pélamis » qui est un équipement flottant destiné à

récupérer l’énergie des vagues. Conçu à Edimbourg, « Pélamis » fait partie des objectifs

ambitieux que s’est fixée l'Ecosse quant au développement d'une "énergie verte".

Produit par la société « Ocean Power Delivery », « Pélamis » est une structure semi-émergée,

composée de quatre cylindres positionnés dans la direction de propagation de la vague et reliés

par des articulations. Dans chaque articulation se trouve un module de conversion d'énergie. En

effet, dans chaque articulation, le mouvement des vagues agit sur un vérin hydraulique qui envoie

du fluide haute pression vers un moteur hydraulique qui actionne un générateur d'électricité.

L'énergie produite est envoyée, par l'intermédiaire d'un « cordon ombilical », vers les fonds

marins puis la terre ferme. Un convertisseur « Pélamis » génère 750 kW ce qui représente la

consommation de 500 foyers et un parc machine d'une surface de 1 km2 devrait délivrer assez

d'énergie pour 20.000 foyers.

Pistes d’évaluation

Expérimentales

- Réaliser les expériences des activités 1 et 2 ;

- Faire fonctionner une maquette de centrale hydroélectrique ou

éolienne ;

- Répartir équitablement le travail entre les membres du groupe ;

- Ranger le matériel.

Théoriques

- Répondre aux questions des activités 1 et 2 ;

- Conclure les activités 1 et 2 ;

- Présenter le compte-rendu de l’étude d’une maquette de centrale

électrique hydroélectrique ou éolienne ;

- Répondre aux questions de l’activité 4.

Document du professeur 5/10

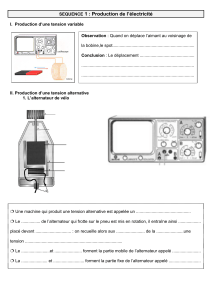

Objectifs :

• Étudier le fonctionnement d’un alternateur ;

• Découvrir différents modes de production de l’énergie électrique ;

• Distinguer une source d’énergie renouvelable d’une source d’énergie non renouvelable.

.

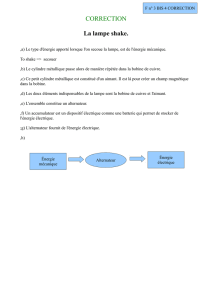

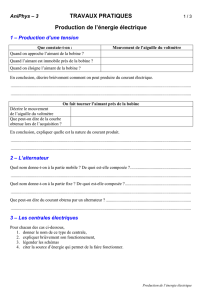

ACTIVITÉ 1 : Etudier un alternateur de bicyclette

Une bicyclette est parfois équipée d’un alternateur qui génère une

tension électrique permettant d’allumer le phare avant et le feu

rouge arrière lorsque son galet est mis en contact avec la roue.

1. Observer un alternateur de bicyclette démonté. Quels sont les deux

éléments fondamentaux dont il constitué ?

Un alternateur est constitué d’un aimant et d’une bobine.

2. On relie cet alternateur à une lampe. La lampe brille-t-elle ?

Non, la lampe ne brille pas.

Que faut-il faire pour que l’alternateur fournisse du courant électrique ?

Il faut faire tourner le galet, ce qui entraîne l’aimant de l’alternateur.

3. Relier une pile qui est un générateur de tension continue, à un

voltmètre à « zéro central ».

Que fait l’aiguille du voltmètre ?

L’aiguille du voltmètre dévie.

Si l’aiguille du voltmètre dévie vers la droite, la tension mesurée est

positive, sinon elle est négative. Quel est votre cas ?

La tension mesurée est ………………………

* Réponse liée à l’observation que fait l’élève

Inverser les connexions aux bornes de la pile.

Que se passe-t-il ?

L’aiguille du voltmètre dévie dans l’autre sens.

De quel signe est maintenant la tension ?

La tension est maintenant ……………………

* Réponse liée à l’observation que fait l’élève

4. Relier l’alternateur de bicyclette au voltmètre et faire tourner lentement l’aimant par l’intermédiaire

du galet. Que remarquez-vous ?

L’aiguille dévie tantôt vers la droite, tantôt vers la gauche.

Physique – Chimie

LA PRODUCTION D’ELECTRICITE DANS LES

CENTRALES ; L’ALTERNATEUR

Nom :

Prénom :

Classe :

Date :

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%