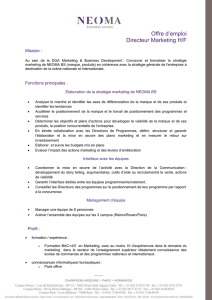

Les Juifs de Normandie

Jeudi 3 novembre 2011

Office de tourisme de Rouen Vallée de Seine

Journée d’étude

organisée par l’association

La Maison Sublime de Rouen

en partenariat avec la Ville de Rouen

Les Juifs

de Normandie

dans la société

et la culture médiévales

www.lamaisonsublime.fr

Place de la Cathédrale, Salle Georges d’Amboise

PROGRAMME

PROGRAMME

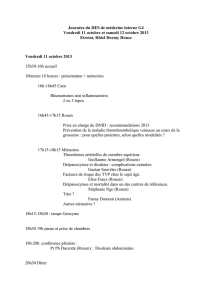

Accueil (8h30)

Matinée (9h-12h15)

9h00 Ouverture

Jean-Robert RAGACHE,

président de l’association LMSR

Guy PESSIOT,

adjoint au maire de Rouen, président de l’office

de tourisme de Rouen Vallée de Seine

9h10 Les enjeux de la journée d’étude

Jacques-Sylvain KLEIN, délégué de l’association

LMSR, auteur de La Maison Sublime, L’École

rabbinique et le royaume juif de Rouen

Une communauté juive importante existait à Rouen

et en Normandie au Moyen Age. Trente-cinq ans

après la découverte de la Maison Sublime, qui est le

plus ancien monument juif de France (vers 1100),

de nombreuses questions continuent à se poser : A

quand remonte l’implantation de cette communauté ?

Quel était son statut et peut-on réellement parler d’un

« royaume juif » ? Quels métiers exerçaient les juifs

en Normandie et comment se répartissaient-ils sur le

territoire ? Quelles relations entretenaient-ils avec les

chrétiens et avec la communauté juive anglaise ? Quelle

était la topographie du quartier juif de Rouen et où

peut-on situer la synagogue et la yeshiva ? Quelle était

l’importance de l’Ecole rabbinique de Rouen ? Quels

maîtres enseignaient dans cette académie et quelles

relations entretenaient-ils avec les savants français

et étrangers ? Quelle influence les oeuvres produites

par les érudits de Rouen ont-elles eu, en France et

en Europe ? Dans quelles conditions la communauté

juive a-t-elle été expulsée d’Angleterre et de France,

au tournant du XIVe siècle, et quelles conséquences

en ont résulté pour le judaïsme normand ?

Telles sont les principales questions auxquelles

cette journée d’étude se propose de répondre.

9h30 Projection du documentaire

Que cette maison soit sublime

réalisé par Cécile PATINGRE, avec le concours

des étudiants du BTS audiovisuel du lycée Corneille

de Rouen

9h45 La présence juive en Normandie

au Moyen Âge

Présidence de Henry DECAËNS,

vice-président de l’office de tourisme de Rouen

Vallée de Seine, président du conseil scientifique

de l’association LMSR

Rouen et la Normandie au Moyen Âge

Jean-Robert RAGACHE, ancien professeur à l’IUFM

de Rouen, coauteur d’une Histoire de la Normandie

Une Normandie médiévale puissante par son expansion

territoriale, due à des conquêtes ou des alliances, mais

aussi à sa richesse agricole et à sa position maritime

exceptionnelle. A cela s’ajoute une administration

solide, avec un pouvoir central fort incarné par le

duc, auquel est adjointe une Assemblée des barons

qui deviendra Echiquier en 1130, et qui est assisté

localement par des vicomtes dévoués. Longtemps,

Rouen aura le rôle de capitale, par son importance

symbolique (sacre des ducs) et intellectuelle et par

sa puissance économique due à ses productions

industrielles mais aussi à son activité portuaire.

Tout cela crée une bourgeoisie d’argent puissante, à

laquelle va être concédée une Charte communale au

milieu du XIIe siècle, « les Etablissements de Rouen »,

qui lui accorde des privilèges non négligeables.

C’est dans ce contexte que va se développer une

communauté juive importante, qui connaîtra

aux XIIe et XIIIe siècles sa période la plus faste.

Vin de pommes et de poires :

les juifs en Normandie de Guillaume

le Conquérant à Philippe le Bel (1066-1306)

Gérard NAHON, directeur d’études émérite à l’École

Pratique des Hautes Études (Sorbonne)

Cette communication signale d’abord les paysages juifs

de la Normandie en fonction de vestiges toponymiques

extrêmement nombreux suggérant une préhistoire

rurale puis urbaine du judaïsme normand. Elle présente

ensuite les deux siècles proprement historiques de

notre Moyen Age : le XIIe siècle normand et anglo-

normand jusqu’en 1204 et le XIIIe siècle capétien,

depuis Philippe Auguste jusqu’à l’expulsion des Juifs

par Philippe le Bel en 1306. Pour chacune de ces

périodes, elle décrit le statut, la fiscalité, l’économie,

la vie communautaire et privée des juifs normands.

Elle met en lumière la participation normande au

grand œuvre du judaïsme français médiéval, la

translatio du Talmud de Babylone en Europe grâce

à la composition et à la diffusion d’une immense

littérature hébraïque, les tossaphot ou additions, et

particulièrement les tossaphoth de Touques, la base de

nos éditions du Talmud depuis la première impression

d’un traité du Talmud par Israël Nathan ben Samuel

et son fils Josué-Moïse à Soncino ( Italie) en 1484.

L’expulsion des juifs d’Angleterre (1289)

et de France (1306) et ses conséquences sur les

juifs de Rouen et sur le quartier juif

Alain SADOURNY, doyen honoraire de la faculté

des lettres de Rouen

A la fin du XIIIe siècle et au début du XIVe, pour

des raisons quasiment identiques, Édouard Ier roi

d’Angleterre (en 1289) et Philippe IV le Bel roi de

France (en 1306) expulsent les juifs de leur royaume.

Cette communication essaiera de voir, pour les

Juifs d’Angleterre et surtout pour ceux de Rouen,

quelles conséquences eut cette expulsion. Pour ceux

de Rouen, cela signifia la vente de leurs biens et

leur cession à la Commune et au maire de Rouen,

la destruction progressive du Clos aux Juifs et

celle des bâtiments prestigieux qui s’y trouvaient

(notamment ce que l’on appelle la Maison sublime).

La communication se terminera par quelques

considérations sur la réinstallation de quelques Juifs

dans le quartier Saint-Sever dès la fin du XIVe siècle.

11h15-12h15 Débat

12h30-15h

Déjeuner à La Cave, 39 rue aux Ours

Visite guidée de la Maison Sublime

Après-midi (15h-18h30)

15h00 Le rayonnement de l’École rabbinique

de Rouen

Présidence de Max POLONOVSKI, conservateur en

chef du patrimoine, chargé de mission pour la protec-

tion du patrimoine juif au ministère de la Culture

De la Schola Judaeorum au Clos-aux-Juifs :

le quartier juif de Rouen au Moyen Âge

Jacques LE MAHO, chargé de recherche au CNRS

(Centre de recherches archéologiques et historiques

de Caen)

Les origines du quartier juif de Rouen remontent

vraisemblablement à la fin du IXe siècle, lorsque

la transformation de la cité en ville-refuge sous la

menace des incursions normandes entraîna une

restructuration de la voirie et du cadastre dans

le secteur intra-muros. Principalement destinée à

rassembler dans la cité la population des faubourgs

marchands, cette opération fut sans doute réalisée à

l’initiative du roi Eudes, vainqueur des Normands au

siège de Paris (885-887), pour permettre la reprise

des activités économiques sur l’axe de la Seine.

À l’instar des Scholae peregrinorum du bourg de

Saint-Pierre à Rome, mentionnées dans de nombreux

documents de l’époque carolingienne, la Schola

Judeorum de Rouen a d’abord désigné la communauté

juive de la ville, avant de désigner l’ensemble des terrains

et des édifices occupés par cette communauté. À la fin

du Moyen-Âge, ce quartier urbain est identifié comme

« l’École-aux-Juifs » et, au dernier stade de l’évolution

phonétique du vocable, comme le « Clos-aux-Juifs ».

Le quartier s’ordonnait en deux séries de parcelles

alignées de part et d’autre de l’actuelle Rue-aux-Juifs,

entre la paroisse de Notre-Dame-de-la-Ronde (au

sud) et la paroisse Saint-Lô (au nord). On ne dispose

d’aucune information sur l’habitat et son organisation

avant le XIIe siècle. À partir de cette date, l’archéologie

atteste l’existence de plusieurs grandes demeures de

pierre, offrant les caractéristiques habituelles des

manoirs urbains des XIIe et XIIIe siècles : implantation

en retrait de la rue, présence d’un vaste cellier en

partie basse, de puits et de latrines, accès privatifs.

Par leur ampleur et leur qualité architecturale,

par leur plastique murale et la présence de décors

sculptés (édifice de la cour du Palais-de-Justice), ces

belles demeures de notables procèdent d’un souci

de représentation semblable à celui des maisons

des chanoines de la cathédrale à la même époque.

L’École rabbinique de Rouen :

Une brève histoire de sa découverte, du travail

de ses érudits et des ramifications touchant

à l’histoire intellectuelle de la Normandie

et de la France

Norman GOLB, professeur à l’Université de Chicago,

auteur de Les Juifs de Rouen au Moyen Âge, portrait

d’une culture oubliée et de The Jews in Medieval

Normandy

Le véritable début des découvertes touchant à la

communauté juive de Rouen et aux activités de ses

érudits remonte au début des années 1960, avec

la découverte par l’auteur d’un document ancien,

provenant de la Geniza du Caire et conservé à

Cambridge, qui évoquait la figure de Reuben bar

Isaac de Rodom (Rouen/Rotomagus) et la tragique

confiscation de ses terres par le duc de Normandie

au XIe siècle. Cette découverte conduisit l’auteur

à l’identification ultérieure, dans des manuscrits

hébraïques médiévaux, d’une trentaine d’autres

textes ou fragments de texte mentionnés, dans ces

mêmes manuscrits, comme étant d’origine rouennaise.

La plupart de ces textes traitait des activités

académiques de certains érudits juifs rouennais,

activités s’exerçant principalement dans une école

d’enseignement supérieur (yeshiva ou école juive).

Quelques mois seulement après la publication par

l’auteur, au printemps 1976, d’un livre sur le sujet,

les vestiges d’une structure monumentale, datant

des débuts du XIIe siècle, furent découverts dans

la cour du Palais de Justice, à l’endroit précis où

Fondation

duJudaïsme

Français

www.ca-rouen.justice.fr

La journée d’étude bénéficie du soutien de

Conception graphique et photographies - point de vues

l’historien rouennais Charles de Beaurepaire avait

mentionné l’existence d’une « Ecole aux Juifs ».

Les travaux des érudits et des étudiants de l’Ecole aux

Juifs de Rouen, ainsi que la diffusion du savoir de

cette académie vers l’est européen, avant et après l’âge

d’or de cette école, constitueront le sujet principal de

cette communication. L’auteur présentera également,

brièvement, les principales autres écoles rabbiniques

de la France médiévale, dont, malheureusement, plus

aucun vestige ne subsiste aujourd’hui. Par à un concours

de circonstances totalement fortuit, seuls les vestiges de

l’Ecole de Rouen subsistent encore, qui permettent de

témoigner de l’éclat littéraire et intellectuel des érudits

de la communauté juive dans la France médiévale.

Le rôle social du savant itinérant :

l’exemple d’Abraham Ibn Ezra

Gad FREUDENTHAL, professeur à l’Université de

Genève et directeur de recherches émérite au CNRS

Une des lumières de la vie intellectuelle de Rouen

au XIIe siècle était un savant tout à fait étranger à

sa culture : Abraham Ibn Ezra. L’oeuvre d’Ibn Ezra

comprend l’exégèse biblique, la grammaire, la poésie,

l’astronomie et l’astrologie. Ces domaines d’intérêt, de

même que la substance de la pensée d’Ibn Ezra, reflètent

le curriculum de la science gréco-arabe en Andalousie,

son pays natal. Comment se fait-il qu’Ibn Ezra soit

parvenu à Rouen, après avoir séjourné en Italie et en

Provence? Pourquoi est-il devenu un savant itinérant?

Je proposerai à cette question une réponse d’ordre

sociologique. Pour étayer mes propos, je comparerai

le rôle social d’ Abraham Ibn Ezra à ceux d’autres

savants contemporains, notamment Judah Ibn

Tibbon d’un côté et les rabbins de Tzarfat de l’autre.

16h30 Débat

17h30 Conclusion des travaux

Max POLONOVSKI

18h00 Clôture de la journée

Valérie FOURNEYRON, députée maire de Rouen

18h15 Remise de la Médaille de la Ville

à Serge BRARD et Raymond BOSQUAIN, anciens

employés de l’entreprise LANFRY et découvreurs de

la Maison Sublime en 1976

Cocktail de clôture

Jean-Pierre ALLALI,

écrivain et journaliste, dédicacera son roman

Les Vengeurs de la Maison Sublime, paru en

septembre 2011 aux éditions Glyphe

La journée est placée sous la direction

scientifique de Max POLONOVSKI

1

/

4

100%