La synagogue de Bordeaux Le mot synagogue, du grec sunagōgē

La synagogue de Bordeaux

La synagogue

Synagogues monumentales

La France à l'époque de l'émancipation

Les Juifs de Bordeaux

La première synagogue rue Causserouge

Incendie de la synagogue

Reconstruction de la synagogue de Bordeaux

Le consistoire et la synagogue de Bordeaux

Pour en savoir plus

Le mot synagogue, du grec sunagōgē, est un terme signifiant : lieu de

réunion. Il est la traduction du mot Bet ha-Knesset qui signifie la maison

d'assemblée. C'est le lieu où les fidèles se réunissent pour l'étude et la

prière.

La synagogue

Après la destruction du Temple de Jérusalem par Nabuchodonosor II, les exilés fondent

des maisons de prière. Il est écrit dans le livre d'Ezéchiel 11,16 « … Ainsi parle le

Seigneur Dieu : Oui, je les ai éloignés parmi les nations et je les ai dispersés dans les pays et

je leur ai été un sanctuaire quelque temps dans les pays où ils sont venus. » Le mot

sanctuaire a couramment été utilisé pour désigner la synagogue.

Le Talmud de Jérusalem, dans le traité Méguila 3. 1, 73d, parle de 480 synagogues

détruites à Jérusalem à l'époque de la destruction du second Temple, par Titus, en l'an

70.

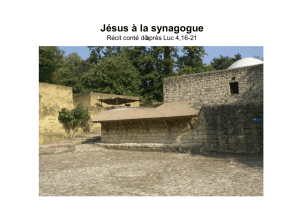

Les historiens admettent qu'à partir du 1er siècle la synagogue est une institution bien

établie. C'est en Galilée, où une partie de la population de Judée s'était réfugiée après la

destruction du second Temple, que fut retrouvé le plus grand nombre de synagogues.

Parmi les plus connues celles de : Gamla, Bar Am, Huqoq, Migdal…

Sunagōgē correspond au mot Hébreu Bet ha-Knesset et évoque un lieu d'assemblée.

Après la destruction du Temple, le rôle de la synagogue dans la vie juive devient central.

Sa fonction est double : la prière et l'étude. En construisant une synagogue, les

communautés en exil répondent à l'injonction divine citée dans le livre de l'Exode

« … Qu'ils me construisent un sanctuaire, et je résiderai au milieu d'eux ». Exode 25, 8

A la synagogue on retrouve certains rites du Temple alors que d'autres ont été interdits

pour retenir la distinction entre les deux institutions. Le culte de l'ancien Israël reposait

sur les sacrifices et un rituel fait pour le Temple. Lorsque la synagogue naît, la prière

remplace le sacrifice.

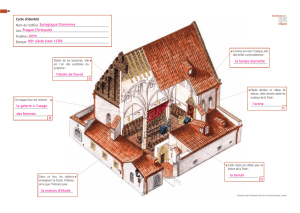

Le plan le plus courant des premières synagogues est le plan basilical qui se caractérise

par une grande nef bordée de chaque côté par une allée. Des bancs courent sur les murs

intérieurs. Ces premières synagogues sont orientées vers Jérusalem. La seule condition

nécessaire pour réciter les prières des offices est le minyan, c'est-à-dire la réunion de 10

hommes.

Rappel :

Le premier Temple est construit par le roi Salomon en 990 avant l'ère chrétienne.

Il est détruit en 586 avant l'ère chrétienne par Nabuchodonosor II.

La population de Jérusalem est emmenée en captivité en Babylonie.

70 ans plus tard, le second Temple est reconstruit en 515 avant l'ère chrétienne

sous l'impulsion d'Ezra.

Il est agrandi par Hérode.

Il est détruit par l'empereur romain Titus en l'an 70.

Synagogues monumentales

Au 19e siècle, la synagogue subit des transformations. D'appartement ou de pièce

aménagée en salle de prière, chez des particuliers, elle devient un édifice important.

L'idée est que si le judaïsme devient une religion reconnue, il doit avoir un lieu de prière

digne de ce nom capable, tout comme l'Eglise ou le Temple, d'accueillir un grand

nombre de fidèles.

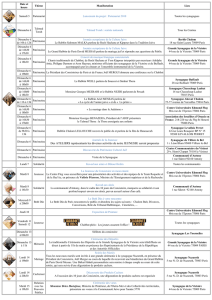

La Constitution de 1793 reconnaît et garantit le libre exercice des cultes. Jusqu’à présent

les israélites subvenaient seuls aux besoins de leurs communautés grâce à une

organisation interne de bienfaisance. Napoléon Ier va organiser le culte israélite.

Ainsi, à partir du 11 décembre 1808, l'organisation des synagogues consistoriales est

réglée par un décret. Il est décidé de la construction de 13 synagogues en France,

établies à Paris, Strasbourg, Wintzenheim, Mayence, Metz, Nancy, Trèves, Coblence,

Crefeld, Bordeaux, Marseille, Turin et Casale. Chacune est attachée à un consistoire.

A la chute de l'Empire les synagogues consistoriales rhénanes de Mayence, Trèves,

Coblence et Creveld, ainsi que les synagogues italiennes de Casale et de Turin, furent

supprimées. Désormais les synagogues faisant partie du consistoire étaient celles de

Paris, Strasbourg, Wintzenheim, Metz, Nancy, Bordeaux et Marseille.

Synagogue de Notre-Dame de

Nazareth, Paris

Synagogue de Strasbourg

Synagogue de Wintzenheim

Synagogue de Mayence

Synagogue de Metz

Synagogue de Nancy

Synagogue de Trèves

Synagogue de Coblence

Synagogue de Creveld (ou

Crefeld)

Synagogue de Bordeaux

Synagogue de Marseille

Synagogue de Turin

Synagogue de Casale Monferrato

A Bordeaux, l'instauration d'une grande synagogue va avoir pour conséquence la

disparition de petites synagogues ayant chacune un rite bien particulier. Parmi elles, les

synagogues des Avignonnais, des Gradis, des Peixotto, des Lévy, des Francia, des

Allemands, de la Hebera, de Vaez. Leur mobilier est rassemblé pour être réutilisé dans

la nouvelle synagogue.

La plupart des grands rabbins pensent que la majesté des synagogues ajoute à la dignité

du culte. Des mutations importantes ont lieu. On n'oriente plus forcément la synagogue

vers Jérusalem comme le prescrit le Talmud. On introduit des orgues. Des enfants de

chœur accompagnent les chants de la synagogue. Le Chamach arbore tricorne et chaîne,

comme le bedeau de l'époque. On supprime la vente aux enchères des Mitsvot qui fait

trop de bruit. Les autorités rabbiniques, qui souhaitent que la prière soit célébrée dans

l'ordre et l'harmonie, acceptent avec gratitude que le gouvernement subventionne le

fonctionnement de la synagogue.

Il existe une opposition traditionnelle en France entre les Juifs du Midi et les Juifs de

l'Est. Les premiers, ayant de par leur situation financière toujours bénéficié de

meilleures conditions, s'opposent à ceux de l'Est dont les conditions, de vie pauvre,

accompagnées de maltraitance poussent à se méfier des nouveautés que le régime

propose. Il en résulte que les deux communautés seront perçues différemment.

La France à l'époque de l'émancipation

La Révolution française ouvre les portes du ghetto. Les Juifs peuvent habiter où ils le

désirent. C'est la période de l'émancipation. Désormais, on ne parle pas de « Juif » mais

de « Français israélite ».

En 1789, l'abbé Grégoire demande à ses collègues de se pencher sur le sort des

communautés juives de France. Leur cause est défendue par Stanislas de Clermont-

Tonnerre (militaire et homme politique), par Honoré Gabriel Riqueti, comte de

Mirabeau (auteur et homme politique), par Adrien Duport (député à l'Assemblée

nationale) et par Antoine Barnave (homme politique). A la suite de ces séances, il est

voté une reconnaissance des droits de citoyenneté des israélites du Midi.

Napoléon Ier va réorganiser le culte, non par sympathie pour la religion, mais parce qu’il

sait que le désordre religieux est un facteur de désordre social. Il convoque en 1806, à

Paris, une assemblée de 111 notables représentatifs de la communauté juive désignés

par les préfets. La question posée est la suivante : « …Comment faire des Juifs des citoyens

utiles à la France… et de concilier leurs croyances avec les devoirs des Français… ».

Cette assemblée regroupe les deux tendances du judaïsme en France :

les partisans de la réforme, représentés par les Juifs du Sud conduits par le

bordelais Abraham Furtado,

les traditionalistes, représentés par les Juifs de l'Est conduits par le rabbin de

Strasbourg David Sintzheim.

Elle a pour but de démontrer la volonté d’intégration des Juifs. Au terme de longs débats

qui voient s’affronter une tendance « moderniste » qui accepte le mariage civil,

l’obligation de défendre la patrie, le rejet de l’usure et les professions « utiles », et une

tendance « rabbinique » qui s’oppose, pour des raisons religieuses, à tout mariage entre

Juifs et chrétiens, la tendance moderniste l’emporte. Ce que souhaitait Napoléon Ier.

L’assemblée accepte, également, les divisions territoriales en consistoires, administrés

par des rabbins et des laïcs, et un consistoire central établi à Paris. Dès lors, le judaïsme

est considéré comme une religion reconnue.

Après ces consultations, le Conseil d'État promulgue plusieurs décrets (mars 1808) : l’un

sur l’organisation en consistoire de 2,000 personnes, l’autre sur le règlement intérieur

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

1

/

15

100%