énoncés des exercices

PILE ET ENERGIE

Exercice n°1 page 90 : Observer une transformation chimique.

On introduit de la poudre de zinc dans un bécher contenant une solution de sulfate de cuivre (photo 1). On

agite pendant quelques minutes et ensuite on laisse reposer la solution (photo 2).

1) Quel est l’ion responsable de la couleur bleue de la solution sur la photo 1 ?

2) Qu’observe-t-on après la transformation chimique ?

3) Pourquoi la solution est-elle devenue incolore ?

4) Quelle est l’origine de la couleur apparue sur le zinc ?

Exercice n°3 page 90 : Interpréter une élévation de température du milieu réactionnel.

Recopie et complète les phrases ci-dessous en utilisant des mots parmi la liste suivante : élévation ;

diminution ; chimique ;augmente ; diminue ; thermique ; vitale

1) Lorsque l’on introduit de la poudre de zinc dans une solution de sulfate de cuivre, on observe une

………………………….. de température.

2) La température du milieu réactionnel …………………………, parce qu’une partie de l’énergie

……………………….. des réactifs est transférée sous forme d’énergie……………………………

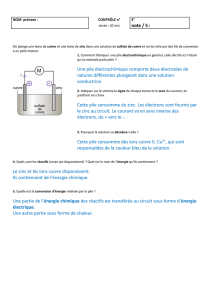

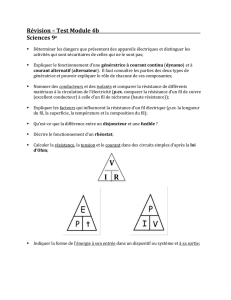

Exercice n°9 page 92 : Déplacement des ions dans une pile.

1) Schématise la pile constituée d’une électrode de zinc, d’une électrode de cuivre et d’une solution de

sulfate de cuivre.

2) Précise le signe de chacune des bornes de la pile.

3) Quel dipôle peut-on brancher aux bornes de la pile pour qu’elle débite du courant ? Schématise ce

circuit comportant ce dipôle.

4) Indique le sens du courant sur le schéma et précise le sens du déplacement des électrons dans les

fils et dans les électrodes.

5) a) Lorsque la pile débite, indique les ions présents dans la solution.

b) Indique le sens de déplacement de chaque ion..

Exercice n°12 page 92 : Une pile artisanale.

Jonathan veut réaliser un témoin lumineux. Il trouve dans le garage de sa maison différents produits et

objets.

1) Choisis dans la liste ceux qui lui permettront de réaliser un témoin lumineux.

Liste du matériel disponible : bouillie bordelaise (contenant du sulfate de cuivre) ; alcool à brûler ; huile ;

plaque de zinc ; plaque de cuivre ; clou en fer ; fils électriques ; lampe (1,5 V ; 90 mA) ; différents

récipients ; eau déminéralisée.

2) Fais le schéma d’une expérience qui permet d’allumer la lampe et rédige ton protocole.

Exercice n°16 page 93 : La pile cardiaque.

Un stimulateur cardiaque (ou pacemaker) est un appareil électronique ui provoque les contractions du cœur

quand ce dernier ne fonctionne pas convenablement.

L’appareil comporte une pile et un circuit électrique qui fournit, pendant un bref intervalle de temps, une

tension électrique de quelques volts. On appelle cette tension une impulsion. Ces impulsions sont

périodiques : elles apparaissent 70 à 80 fois par minute. Le cœur suit le rythme de ces impulsions. Le

système est enfermé dans une boîte scellée, en métal ou en matière plastique, implantée sous la peau, près

de la clavicule. On utilisait, initialement des piles au mercure. Elles sont aujourd’hui remplacées par des

piles au lithium qui sont plus compactes et ont une durée de vie plus grande, de 5 à 10 ans.

1) Quel est le rôle d’un pacemaker ?

2) Pourquoi utilise-t-on une pile au lithium ?

3) Que doit-on faire au bout de 5 à 10 ans ?

4) Quel est le rôle du circuit électronique alimenté par la pile ?

Exercice n°17 page 93 : Pile à combustible.

La pile à combustible consomme du dioxygène et du dihydrogène et rejette de la vapeur d’eau.

Une partie de l’énergie libérée lors de la disparition des réactifs est transformée en énergie électrique.

Des automobiles expérimentales fonctionnent déjà avec des piles à combustible.

1) Quels sont les noms et les formules des 2 réactifs d’une pile à combustible ?

2) Quelle est la formule chimique du produit de cette transformation chimique ?

3) Pourquoi une pile à combustible est-elle moins polluant qu’une pile classique ?

4) Quelle est l’origine de l’énergie fournie par une pile à combustible ?

Exercice n°18 page 93 : Piles au mercure.

Depuis décembre 1998, les piles contenant du mercure, métal dangereux pour l’homme et son

environnement, sont interdites en France et en Europe. Le mercure, mélangé au zinc, formait un amalgame

qui ralentissait la décharge de la pile lorsqu’elle n’était pas utilisée. Dans les piles actuelles, le mercure est

remplacé par un produit organique nettement moins toxique.

1) Pourquoi a-t-on interdit le mercure dans les piles ?

2) Quel était le rôle du mercure dans les piles ?

3) Par quel produit a-t-on remplacé le mercure dans les piles ?

4) Comment s’appelle le mélange de mercure et de zinc ?

5) Recherche, à l’aide d’un dictionnaire, le symbole chimique du mercure.

Exercice n°20 page 94 : Graine de chercheur.

Rien de plus facile que d’acheter un paquet de piles avec quelques pièces de monnaie. Mais ces pièces

métalliques peuvent-elles se transformer en pile ?

Une pile est constituée de 2 métaux différents plongeant dans une solution conductrice.

Utilise cette définition pour réaliser une pile rudimentaire.

Matériel : 5 pièces de 10 centimes ; 5 pièces de 5 centièmes ; 1 aimant ; 1 bol ; quelques cotons

démaquillants ; 1 voltmètre ; eau salée.

1) Teste l’action de l’aimant sur les 2 types de pièces. Ont-elles la même composition ? Justifie ta

réponse.

2) Superpose une pièce de 10 centimes avec une pièce de 5 centimes. Mesure la tension électrique

entre les 2 pièces.

3) Découpe des rondelles de coton à la dimension des pièces et imbibe-les d’eau salée. Réalise un

« sandwich » en intercalant une rondelle entre les 2 pièces et mesure à nouveau la tension.

4) Effectue des empilements de plusieurs « sandwichs » identiques et mesure la tension entre les

pièces situées aux extrémités de l’empilement.

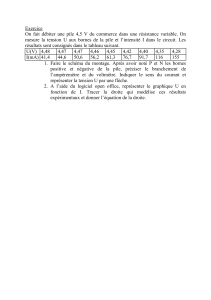

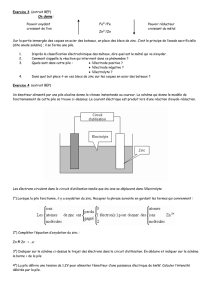

Nombre de

couples

1

2

3

4

5

Tension

électrique

1

/

3

100%