Thème 4 : Immunologie

1

Thème 4 : Immunologie

CH II

L’évolution du phénotype immunitaire

Introduction : L’organisme possède avant tout contact avec un antigène des cellules

immunitaires : c’est l’immunité innée (Lb, LT4, LTprécytotoxiques=LT8, macrophages)

L’organisme répond à l’infection par un antigène en changeant son phénotype : c’est

l’immunité acquise. De nouvelles cellules apparaissent : cellules effectrices qui sont les

plasmocytes et les LTc.

D’autres cellules jouent un rôle important dans la réponse immunitaire : les LT4.

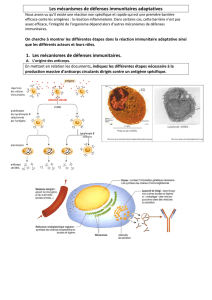

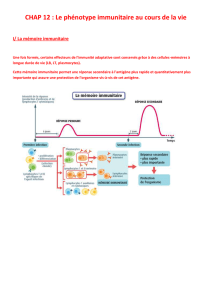

I- Déclenchement des réponses immunitaires.

La réponse immunitaire se déroule en 4 étapes.

A- La sélection clonale

Avant tout contact avec un antigène, l’organisme possède déjà des millions de clones différents

de LT4, LB et LTpréc ; chaque clone est constitué de millier de cellules identiques toutes

capables de reconnaître le même antigène.

Les cellules d’un même clone ne portent qu’1 seul type de récepteur ancré dans leur membrane et

en plusieurs exemplaires :

- les récepteurs des Lb sont des anticorps membranaires possédant deux sites de

reconnaissance de l’antigène et ils reconnaissent directement l’antigène.

- les récepteurs des LT sont des récepteurs T possédant 1 seul site de

reconnaissance de l’antigène. Ils reconnaissent des fragments antigéniques se

trouvant à la surface des cellules infectées.

Après contact avec l’antigène les lymphocytes sont activés et sélectionnés : c’est la sélection

clonale.

B- L’expansion clonale.

Les lymphocytes sélectionnés se multiplient et forment un grand nombre de clones de même

spécificité.

C- La différenciation clonale.

Les clones de Lb et de LT4 se différencient en 2 catégories cellulaires :

- les lymphocytes mémoires qui auront un rôle lors d’une 2ème infection avec le même

antigène.

- Les lymphocytes sécréteurs, les Lb se différencient en LT4 sécréteurs

d’interleukine (= protéine qui stimule l’expansion et la différentiation des LB et

LTpréc sélectionnés.

Les LT4 jouent donc un rôle important dans la réponse immunitaire : on parle de rôle pivot.

Les clones de LTpréc se différencient en clones de LTc sécréteurs de perforine.

D- La phase effectrice = destruction de l’antigène.

- les complexes immuns se forment entre anticorps libres et antigène.

- Les LTc détruisent les cellules infectées par lyse de la cellule.

- Les phagocytes détruisent les complexes immuns et les débris cellulaires dont

l’antigène.

2

Rq : Dans le cas du sida en fin de phase asymptomatique, les LT4 disparaissent brutalement ce

qui empêche la différentiation de LB en plasmocytes et LTpréc en LTc d’où l’apparition de

maladies opportunistes.

II Vaccination et mémoire immunitaire

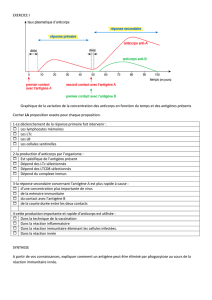

Un 1er contact avec l’antigène entraîne une sécrétion lente et peu abondante d'Anticorps : Réponse

Primaire.

Par contre, un 2eme contact avec le même Antigène, entraîne une sécrétion rapide et abondante

d'Anticorps : réponse secondaire ; cette réponse atteste l'existence d'une mémoire immunitaire.

Explication : après un 1er contact avec Antigène, il y a formation de LT4 et LB mémoires. Ces

cellules sont plus nombreuses et ont une durée de vie + longue que les LB et LT4 de même

spécificité avant contact : elles réagiront donc + vite lors d'un 2eme contact transformation

rapide en plasmocyte et LT4 sécréteurs.

La vaccination repose sur cette mémoire immunitaire et consiste en l'injection d'Ag atténué

(=immunogène non pathogène) pour déclencher une réponse Immu. Ces réponses Immu sont

renforcées par des rappels qui entraînent une réaction Immu plus rapide et plus intense donc une

protection plus durable et plus efficace.

Rq : Dans le cas du SIDA, le pb est de trouver un vaccin qui soit inoffensif et immunogène ; mais le

virus mute constamment notamment au niveau des protéines de surface. Il faudrait mettre au point

un vaccin contre une protéine invariable et accessible en surface.

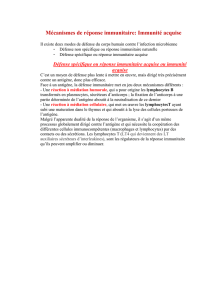

III Part du génotype et de l'environnement ds l'expression du phénotype immunitaire

2 types de phénotype immunitaire :

- le phénotype I moléculaire représenté par la diversité des récepteurs mb des Lym

- le phénotype I cellulaire représenté par l'ensemble des plasmocytes et LT

Ces phénotypes peuvent être modifiés de façon naturelle (infection) ou artificielle

(vaccin).

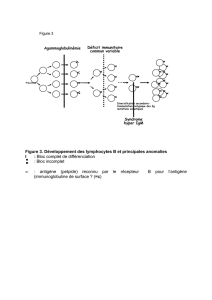

Il existe un paradoxe génétique :

-les organes lymphoïdes centraux (thymus et Moelle osseuse) produisent

des LB et LT qui possèdent 1 gde diversité de récepteurs (T ou Ac) : des milliards.

Ces récepteurs sont des protéines, or il n'existe pas des milliards de gènes.

-il existe des mécanismes génétiques originaux et complexes permettant la synthèse

de ces récepteurs très variés à partir d'un nbre restreint de gènes.

Parmi les clones de lym produits, certains peuvent déclencher des R.I contre

l'organisme (= clone autoréactifs). Ces clones sont éliminés. Seuls les clones capables de

détecter un AG sont gardés (= clones actifs).

Le phénotype immunitaire résulte donc d'une interaction permanente entre génotype et

environnement. Il change sans cesse en s'adaptant à l'environnement.

Conclusion : La variabilité du système immunitaire est donc une caractéristique essentielle qui lui

permet de maintenir l'intégrité et dons la stabilité de l'organisme qu'il défend.

Cf. schéma bilan

1

/

2

100%