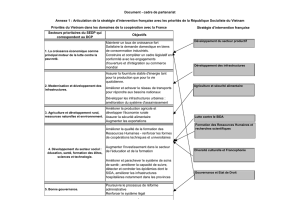

Institution et culture - Association Les Lampions

Institution et culture

L’INFLUENCE DU CONFUCIANISME AU VIETNAM

Huguette Ballester, Psychologue clinicienne, Secrétaire de l’ADEPASE

Diep Ngoc Nguyen, Doctorante, Laboratoire PDPS, Université de Toulouse II

- le Mirail

ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT

DE L'EDUCATION ET DE LA PSYCHOLOGIE

EN ASIE DU SUD-EST

Opérateur de la coopération professionnelle et universitaire

Présentation de l’ADEPASE :

L’Association pour le Développement de l’Education et de la Psychologie en Asie du

Sud-est (ADEPASE) a été créée à Toulouse en 1997. Elle est un opérateur de la

coopération professionnelle et universitaire en raison de sa double expérience :

- en enseignement universitaire, recherche et formation professionnelle des cadres

- en conseil et intervention dans les secteurs sanitaire et social, du travail et des

organisations.

Les actions de l’ADEPASE concernent en premier lieu le Vietnam (Hanoi, Son La),

mais font aussi l’objet de sollicitations au Cambodge et au Laos.

Les domaines d’intervention de cette association relèvent de différents domaines, à

savoir :

- La psychologie, l’éducation, le travail social

- La formation, l’orientation et l’insertion

- Le conseil et l’intervention en développement local

Les acteurs de l’ADEPASE sont des universitaires, des praticiens, des étudiants.

La Présidente : Odette Lescarret, Professeur Emérite de Psychologie, membre du

Laboratoire de Psychologie du Développement et Processus de Socialisation (PDPS) à

Toulouse.

L’ADEPASE est une association amie des « Lampions ».

I. Première partie : La transmission des valeurs confucéennes au Vietnam

1. L’influence du Confucianisme comme éthique politique et sociale :

Le Confucianisme a été introduit par les Chinois au IIIème siècle. Plus qu’une croyance

religieuse proprement-dite, le Confucianisme diffuse une éthique politique et sociale selon

laquelle l’homme ne peut se définir que par ses rapports à la communauté, que ce soit la

communauté familiale ou sociale, l’Etat etc. Pour le Confucianisme, l’individu est avant tout

un être social qui a des obligations envers la communauté.

L’influence de la Chine au Vietnam est forte pour des raisons historiques du fait de longues

périodes de domination sur les territoires vietnamiens. Le Confucianisme a continué à être

pratiqué après l’indépendance du Vietnam au Xème siècle et a fait l’objet d’une

reconnaissance par la cour royale. La domination chinoise de plus de dix siècles (les dix

premiers de notre ère environ) a donc transmis des systèmes de valeurs, essentiellement des

valeurs confucéennes qui font partie de la tradition et qui sont respectées par les vietnamiens.

Il s’agit pour nous d’apprécier l’impact psychologique des valeurs confucéennes sur les

personnes dans la société vietnamienne aujourd’hui.

Parmi les valeurs confucéennes, nous pouvons citer : le sens de la famille la piété

familiale), le respect de l’ordre et de la hiérarchie, le respect des règles, le sens des

convenances et de la modestie, la considération pour l’érudition, mais aussi des

qualités personnelles comme le courage, la persévérance et le respect de la parole

donnée.

Les valeurs du Bouddhisme, comme grand système de croyance aussi ancien que le

Confucianisme, joue également un rôle important dans la société vietnamienne actuelle dans

la transmission des valeurs. Le Bouddhisme est né en Inde vers 500 av. J.-C., il a été introduit

au Vietnam du Nord en 189 av. J.-C. quand des bonzes chinois sont venus pour y trouver

asile. Ensuite, au IIIème siècle, des moines bouddhistes de l’Inde sont venus s’installer au

Vietnam.

Parmi les valeurs bouddhiques, nous pouvons citer : la bienveillance, la compassion,

l’amour les uns envers les autres et l’égalité entre les êtres (Vietnam attitude, 2011).

D’un point de vue psychologique, le Bouddhisme apparait comme une tentative de

l’homme de mettre à distance les désirs et/ou les conflits psychiques, et la souffrance

que ceux-ci peuvent générer, en cultivant une certaine forme de détachement.

Mais, le Vietnam n’a pas fait que subir l’influence de la Chine du Nord, il s’est aussi tourné

tout au long de son histoire vers les civilisations du Sud-est asiatique dont il a assimilé les

influences culturelles.

Par ailleurs, l’organisation en communautés villageoises – công dông lang xa- typiques de la

société vietnamienne, a été un facteur de résistance forte au modèle politique centralisateur

chinois et au Confucianisme qui a ont été adoptés officiellement par les dynasties successives

(Ly, Trân, Lê) après l’indépendance du Vietnam au Xème siècle. Au niveau populaire, il y a

eu une forte résistance des sociétés villageoises par rapport à l’imprégnation de la culture

chinoise et au modèle politique centralisé chinois dans lequel le Confucianisme jouait un rôle

important pour maintenir un ordre social stable, dans lequel chacun reste à sa place dans le

respect d’une hiérarchie familiale et sociale (Do Benoit, 2011).

2. L’influence française :

La colonisation française a également eu une influence sur les valeurs, les attitudes et les

comportements des vietnamiens, puisque l’assimilation de la langue et de la culture françaises

a été imposée par le pouvoir colonial. Mais cela s’est fait de manière limitée, dans la mesure

où cette influence a surtout touché l’élite vietnamienne riche et lettrée des villes qui

fréquentait les écoles et lycées français, et les beaux-arts. Cette élite a pu ainsi s’imprégner

des valeurs occidentales, adopter le style français sur le plan vestimentaire,… En revanche, la

colonisation française a eu beaucoup moins d’influence en milieu rural (Vietnam attitude,

2011).

Les historiens du Vietnam notent qu’une des caractéristiques de la culture vietnamienne est de

parvenir à « vietnamiser » tous les apports, tous les éléments culturels qui viennent de

l’extérieur, de les faire concorder avec les siens propres, pour mieux les dépasser et innover

pour en faire autre chose, y compris le Confucianisme (cf. la notion de « bricolage » proposée

par Phan Ngoc). L’identité culturelle vietnamienne est pluraliste, elle se caractérise par une

grande adaptabilité et une capacité d’innovation (Do Benoit, 2011).

Sur le plan psychologique, cela pose la question de savoir ce que chacun, individu ou groupe,

fait d’une transmission culturelle ou psychique, comment il se l’approprie pour mieux la

subvertir et en faire autre chose : une création personnelle, une innovation collective.

3. Le sentiment d’identité nationale et le parti communiste :

Le Vietnam a été bousculé tout au long de son histoire par des guerres tragiques. Il est resté le

symbole d’un petit pays agressé par de grandes puissances étrangères qu’il a réussi à vaincre,

à chaque fois, grâce à un peuple courageux et indépendant. A différentes périodes de son

histoire, le Vietnam s’est libéré des chinois, des français, des américains et des japonais, entre

autres.

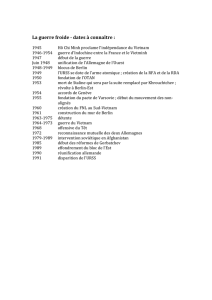

Quelques dates et périodes clés : (Mai Ly, 2009)

1884-1945 : Domination française et chute de l’Etat monarchique centralisé du Vietnam.

1945-1954 : Période d’indépendance nationale et de résistance à la reconquête française (Ho

Chi Minh lit la déclaration d’indépendance à Hanoi le 2 septembre 1945).

Cette période se caractérise par une critique radicale du Confucianisme, qui était

associé au féodalisme, et qui était à combattre au même titre que le colonialisme.

1954-1975 : Guerre contre les américains aboutit à la libération totale du Sud-Vietnam et à la

réunification du pays. Le 30 avril 1975, la prise de Saigon met fin à la guerre armée contre les

américains avec, au moins, 4 millions de morts côté vietnamien.

Néanmoins, pendant cette période, on va assister à un retour du Confucianisme par le

biais de la formation des cadres politiques du parti communiste vietnamien en Chine.

Ceux-ci vont adopter le modèle maoïste chinois et vont voir dans le Confucianisme un

outil idéologique pour soutenir le développement économique du pays. A titre

d’exemple, la réforme agraire vietnamienne de 1953 et 1956 va s’inspirer de la

« rectification idéologique » maoïste (Do Benoit, 2011).

1975-1986 : Restauration du pays après deux guerres libératrices, française et américaine.

Mais, en 1976 des conflits frontaliers avec le Cambodge et les Khmers rouges vont se

rajouter aux difficultés existantes et affaiblir la jeune république socialiste. Pendant toute cette

période, jusqu’à la fin des années 80 avec l’effondrement de l’Union Soviétique, le Vietnam

ne pouvait compter que sur les aides de l’URSS et des pays de l’Est puisqu’il subissait un

embargo commercial et financier américain. Le pays était isolé.

Depuis 1986 : Lancement d’une politique dite de Renouveau, période dite du dôi moi. On

assiste à une ouverture pour tenter de résoudre les difficultés économiques internes et

retrouver une place sur le plan international, d’abord en normalisant les liens diplomatiques

du Vietnam avec la Chine et les Etats-Unis, et en tissant des coopérations avec le Japon et

l’Union Européenne. Cette politique volontariste de Renouveau a contribué à instaurer une

dynamique de réconciliation sur le plan international mais aussi, en interne, sur le plan

national.

Durant cette période, le Vietnam est amené à réviser son adhésion au modèle

confucianiste en même temps que les conditions de son développement économique.

Aujourd’hui, le Vietnam est une société certes avec un seul parti au pouvoir (PC vietnamien)

mais qui a adopté ce que les vietnamiens appellent « l’économie de marché suivant

l’orientation socialiste », qui valorise l’initiative et la propriété privée comme moteur du

développement du pays.

Le « savoir-faire vietnamien » consiste à garder une certaine stabilité sociale et

politique, malgré les mutations économiques et les crises financières au niveau

international, tout en conservant partiellement des valeurs traditionnelles, issues du

Confucianisme, mais en ne se privant pas d’adhérer à certaines valeurs démocratiques

occidentales, comme les droits fondamentaux de l’individu, l’égalité entre hommes et

femmes (cf. le Livre blanc sur les droits de l’homme en 2005), (Do Benoit, 2011).

4. La famille et le mariage, les évolutions contemporaines :

Les valeurs traditionnelles confucéennes au sein de la famille sont encore présentes au

Vietnam. Historiquement, jusqu’au XXème siècle, le mariage est une question essentielle, non

seulement pour les jeunes mariés en premier lieu, mais aussi pour la famille élargie dans le

système de parenté. Dans la conception confucianiste, le mariage vise à perpétuer le lignage

par la procréation, surtout celle des garçons. Mais, le mariage a également une fonction

économique dans laquelle l’épouse n’est pas seulement une mère, elle occupe aussi la place

de travailleur principal et gère tous les problèmes de la maison de son époux. C’est pour cette

raison que les familles mettaient un soin particulier au choix de la bru (bonne santé et capacité

de travail de la belle-fille). Ainsi, en vertu des conceptions confucéennes : « La fertilité,

l’obéissance au mari, la piété filiale envers les parents du mari, tout comme la capacité à

apporter une contribution économique à la famille de l’époux dans le futur, sont considérées

comme les qualités individuelles les plus importantes. » (Gubry, 1994, p.86).

Au Vietnam, le mariage était arrangé par les parents ou par les personnes âgées de la famille,

et les individus n’avaient quasiment pas le choix. Le sentiment amoureux était peu ou pas pris

en compte. Grosso modo, cette famille traditionnelle vietnamienne va se perpétuer jusqu’en

1945.

Après la révolution d’août 1945, le mariage va connaitre des évolutions importantes du fait

des changements socio-économiques et des choix politiques qui vont être faits. Le nouveau

pouvoir opte pour des relations conjugales progressistes pour garantir la liberté de choix et

l’égalité entre hommes et femmes dans le mariage (la Constitution de 1946 décrète la

suppression de l’inégalité entre hommes et femmes). Plus tard, des lois sur le mariage sont

promulguées en 1959 et 1986 qui garantissent les droits de la femme dans la famille.

Nous sommes passés du mariage arrangé par la famille au mariage librement consenti, dans

lequel les individus jouent un rôle plus actif dans la prise décision de leur propre vie et du

choix du conjoint. Mais, les études montrent que le distinguo entre mariage arrangé et

mariage librement consenti n’est pas absolu. On parle plutôt de « collaboration entre les

individus et leurs familles », entre les générations, comme élément central dans les décisions

nuptiales (Gubry, 1994, p.97).

5. La situation de la femme, l’émancipation :

La société vietnamienne sort d’une longue période dans laquelle les valeurs confucéennes

étaient omniprésentes et se traduisaient par des discriminations à l’égard des femmes. Des

progrès importants ont été accomplis après l’indépendance de 1945 en faveur de

l’émancipation des femmes. Autrefois, l’accès des femmes à l’éducation officielle était

interdit, la femme n’était pas citoyenne en droit (Gubry, 1994). Dans la société traditionnelle

vietnamienne, la condition féminine était soumise à un code confucéen qui reposait sur quatre

vertus (tu duc) et trois soumissions (tam tong).

« Sage était celle qui répondait d’abord aux quatre exigences : công, dung, ngôn,

hanh. Công : une femme est avant tout une travailleuse habile, patiente et efficace ; en

vrai « soutien intérieur », elle assume toutes les tâches domestiques. Dung : beauté et

féminité, la femme incarne la paix, l’indulgence et la réconciliation. Ngôn : elle

maîtrise l’art de la parole qu’elle utilise autant avec justesse que justice. Hanh : enfin,

ayant un sens moral développé, une femme doit être soucieuse d’offrir aux autres des

actions positives. » (Do Benoit, 2011, p.77).

Toutefois, des études montrent que l’influence du Confucianisme n’a peut-être pas été aussi

forte au Vietnam que dans d’autres pays d’Asie orientale, avec l’existence de systèmes

juridiques différents (les droits des femmes y auraient été mieux protégés), (Gubry, 1994).

La guerre a également joué un rôle important, les femmes ont participé activement au combat

pour la libération du pays et ont remplacé les hommes dans les activités de production et de

vie quotidienne. Cette situation particulière a contribué à construire une identité de la femme

vietnamienne, combative et courageuse, conjuguant les valeurs confucéennes et la tradition de

lutte pour l’indépendance, alliant le sacrifice de sa personne et son engagement pour la justice

et la liberté (Gubry, 1994).

6. Les jeunes et les valeurs de la société vietnamienne :

De nos jours, l’idéal de la jeune génération au Vietnam est de pouvoir s’élever socialement.

Cette posture marque une rupture avec le passé et est à l’origine d’un écart de générations.

Car la réussite sociale se fonde désormais sur les qualités personnelles de l’individu, sur son

mérite personnel, ce qui amène les jeunes à s’affranchir de la famille et de leur communauté

d’appartenance, réduisant ainsi l’influence du Confucianisme sur les comportements. Ces

nouvelles valeurs sociales, liées aux mutations économiques du pays, modifient en profondeur

les relations au sein de la famille et les rapports entre les générations. Les jeunes vietnamiens

sont aujourd’hui davantage attirés par l’extérieur, par les valeurs occidentales, mais ils

conservent, malgré ces évolutions, le sens de la famille et le respect des anciens (Vietnam

attitude, 2011).

La deuxième partie de notre communication vise à présenter et à analyser, à travers une

recherche sur le terrain, l’influence du Confucianisme sur la vie moderne des adolescents

vietnamiens de la génération actuelle.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%