Synthèse-réactions-immunitaires

Réactions immunitaires

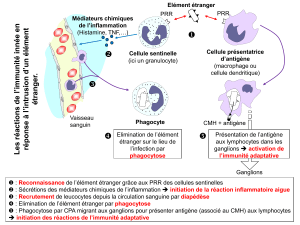

L’organisme humain possède un système de défense immunitaire contre toute intrusion d’un antigène,

molécule identifiée comme étrangère à l’organisme. Ce système met en jeu deux processus apparus

successivement au cours de l’évolution des espèces : l’immunité non spécifique (innée), d’action

rapide et immédiate, qui fait intervenir des cellules responsables de la phagocytose, l’élimination des

agents étrangers, et l’immunité spécifique (adaptative), qui a besoin d’un délai de quelques jours pour

se mettre en place et dépend de la reconnaissance spécifique de la substance étrangère. Ces

mécanismes font intervenir des molécules complexes nommées anticorps ou immunoglobulines, dont

le but est, en se fixant sur eux, de rendre inertes les antigènes. Toute intrusion dans l’organisme d’un

antigène déclenche ainsi la production d’anticorps spécifiques de cet antigène qui facilitent leur

élimination. Cette réponse immunitaire fait intervenir à la fois l’immunité innée et l’immunité acquise.

Elle est le résultat d’un processus où différents acteurs interviennent de manière coordonnée. Ce

processus se déroule en trois étapes successives.

La reconnaissance de l’antigène

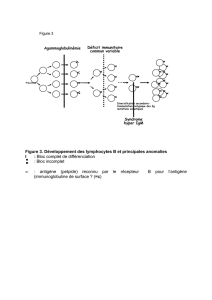

La première étape est celle de la reconnaissance de l’antigène. Elle est assurée par les lymphocytes B

(LB), les lymphocytes T4 (LT4) et les lymphocytes T8 (LT8). Chaque LB, LT4 et LT8 ont des récepteurs

spécifiques d’un même antigène. Et chaque LB, LT4 et LT8 reconnaît un antigène différent. Lorsqu’un

antigène s’infiltre dans l’organisme, se produit la sélection clonale : le LB spécifique de cet antigène

est activé par contact avec lui et les LT4 et LT8 par contact avec la cellule portant l’antigène. En

l’absence d’activation par un antigène, les lymphocytes ont une durée de vie relativement courte et

meurent au bout de 5 à 7 semaines.

Prolifération et de différenciation

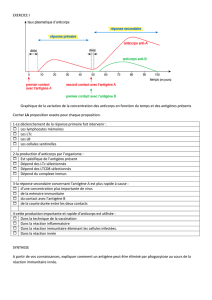

Entre l’exposition à l’antigène et la seconde étape, phase de prolifération et de différenciation des

lymphocytes, il y a un délai de 5 à 8 jours. La prolifération clonale des lymphocytes activés est assurée

par une multiplication intense des lymphocytes par mitoses successives. Les LB se différencient

ensuite en plasmocytes et en LB "mémoire". Les plasmocytes, cellules à durée de vie très courte, de

quelques heures à quelques jours, sécrètent des anticorps solubles. Ils sont capables de sécréter de

2000 à 5000 molécules identiques d’anticorps par seconde. Un nouveau contact avec l’antigène

entraîne une réponse dite secondaire, plus rapide et plus intense que la réponse primaire : elle dure

quelques jours au lieu d’une à deux semaines. Les LB "mémoire" sont activés et se différencient ainsi

en plasmocytes sécréteurs d’anticorps en 3 à 5 jours seulement. Cette réponse plus rapide est dûe au

fait qu’ils sont plus nombreux et ont une durée de vie plus longue que les lymphocytes initiaux,

certains peuvent en effet vivre plus de 40 ans. Les LT4 se différencient en LT4 "mémoire" qui ont la

même fonction que les LB "mémoire" et en LT4 sécréteurs dont le rôle est de sécréter des substances

nommées interleukines (IL) qui elles-mêmes ont pour but d’amplifier la prolifération des LB et des LT8,

et ainsi rendre la réponse immunitaire plus efficace. Enfin, les LT8 se différencient tous en LT

cytotoxiques (LTc), ou LT tueurs (killers), cellules à courte durée de vie, quelques heures à quelques

jours, qui ont donc pour but de "tuer" les cellules infectées par l’antigène.

L’élimination des antigènes

La dernière étape consiste en l’élimination des antigènes et des cellules que ces derniers ont infectées.

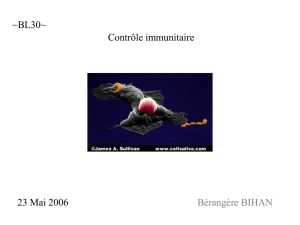

Le principal mécanisme d’élimination est la phagocytose, mécanisme de l’immunité non spécifique,

c’est-à-dire qui assure l’élimination des agents étrangers immédiatement depuis leur pénétration dans

l’organisme. Les cellules assurant la phagocytose sont les phagocytes (dont la durée de vie peut varier

de 2-3 jours en moyenne à plusieurs mois) : ils enferment la cellule infectée et la "digèrent", les

déchets étant ensuite rejetés par exocytose. Cependant, la phagocytose n’est pas assez rapide pour

éliminer tous les antigènes de l’organisme (elle se fait en 15 à 30 minutes), d’où l’intervention de

l’immunité spécifique : les anticorps sécrétés par les plasmocytes, au bout de 6 jours, commencent à

former des complexes immuns insolubles avec les antigènes ce qui rend ces derniers inactifs

(biologiquement inertes). Une semaine plus tard, plus aucun antigène n’est libre dans l’organisme.

Ainsi, grâce aux récepteurs spécifiques des anticorps que possèdent les phagocytes, ils se fixent sur

les anticorps attachés aux antigènes (opsonisation) pour accélérer la phagocytose : celle-ci est alors

4000 fois plus rapide. De leur côté, les LT8, au contact des cellules infectées par l’antigène, ont deux

"manières de les tuer". La première est la libération de protéines capables de créer des pores dans la

membrane de la cellule cible, ce qui entraîne une entrée d’eau puis la mort de la cellule cible par

éclatement. La deuxième est la libération de "signaux" chimiques capables de se fixer sur des

récepteurs de la cellule cible pour l’obliger à se "suicider" : c’est l’apoptose, mécanisme

d’autodestruction cellulaire programmé génétiquement, qui dure quelques heures. Les débris des

cellules "tuées" sont ensuite éliminés par phagocytose.

Ainsi, la défense de l’organisme par le système immunitaire passe par un processus complexe qui fait

intervenir différents acteurs jouant tous un rôle spécifique et primordial dans la réponse immunitaire.

A l’échelle du temps, ce processus commence immédiatement après l’intrusion d’un antigène dans

l’organisme et s’étale sur quelques jours seulement.

1

/

1

100%