Structure et composition chimique de la terre

Structure et composition chimique de la terre

Problématique : comment connaître la structure et la composition de la terre, alors que pour

un rayon de 6380 km les sondages ne dépassent pas 10 km de profondeur

Intro

Les géologues ont beaucoup utilisé une méthode indirecte ; la propagation des ondes

sismiques

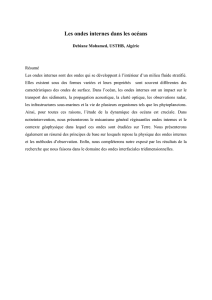

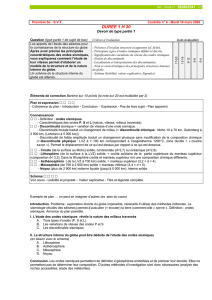

I. Les informations apportées par l’étude des ondes sismiques :

( TP1, TP2 )

Un séisme est le résultat de la libération brutale d’une énergie longtemps accumulée et qui

provoque le mouvement relatif de deux plaques lithosphériques. Cette énergie se manifeste

alors sous forme d’ondes sismiques.

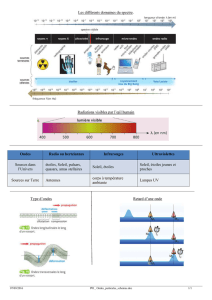

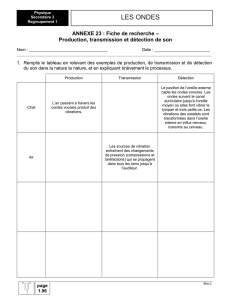

1) les différentes catégories d’ondes sismiques (voir TP1, activités 2&3)

Il existe trois sortes d’ondes : P, S et L qui diffèrent entre autre par leurs vitesse de

propagation. Dans un milieu homogène, et pour des températures et pressions constantes, la

vitesse de propagation d’un type d’ondes, est constante. La modification de la vitesse d’un

type d’onde correspond à un changement de nature, de densité, d’état, ou de plusieurs de ces

facteurs réunis.

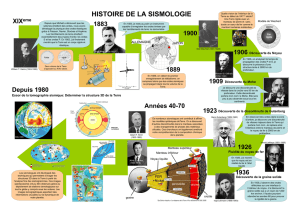

2) Existence de « zones d’ombres » (voir TP2, activités 1&3)

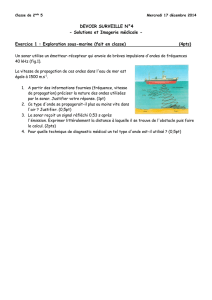

Les ondes P ne sont pas reçues dans les stations distantes de 11500 à 14500 km de l’épicentre

d’un séisme. Les ondes S ne sont plus du tout reçues au-delà de 11500km. Ce sont des zones

d’ombres. On sait que les ondes S ne se propagent pas dans les liquides, on en déduit qu’il

existe une surface de discontinuité, càd une surface de réfract° séparant deux milieux au

propriétés très différents ; son nom est la discontinuité de Gutenberg. A 2900km, elle sépare

le manteau du noyau externe liquide.

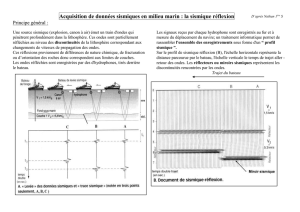

3) la discontinuité de Mohorovicic (Moho) (voir TP2, activité 2)

Pour des stations assez proches de l’épicentre, les ondes P et S arrivent à une vitesse

constante, correspondant à une trajectoire directe. Pour une distance précise, une deuxième

série d’ondes P arrive plus tard, on suppose un phénomène de réflexion sur une surface de

discontinuité. Pour des stations un peu plus éloignées, des ondes sont enregistrées plus tôt,

cela est dû à un phénomène de réfraction dans un deuxième milieu plus dense où les vitesses

sont plus élevées. Cela confirme l’existence d’une discontinuité de Moho qui délimite la

croûte du manteau. Elle se situe à environ 10km sous les océans et 30 km en moyenne sous

les continents.

4) Etude des vitesses de propagation des ondes P et S en fonction des profondeurs (voir TP2

activité 4)

a) Dans la croûte et dans le manteau :

Les vitesses des ondes P et S arrivant des stations situées à distances diverses

de l’épicentre (jusqu’à 11500 km), ne sont pas constantes. Plus les stations sont éloignées,

plus les vitesses de propagat° sont élevées. Les ondes ayant parcourues des profondeurs de

plus en plus élevées, on en déduit que la terre n’est pas homogène et que la densité des

matériaux s’élève avec la profondeur. Les ondes ont une trajectoire courbe, comme les rayons

lumineux.

b) la « zone de faible vitesse » ou LVZ

La lithosphère comporte la croûte, ou écorce terrestre, et la partie la plus

externe du manteau supérieur. Les ondes s’y accélèrent avec la profondeur. La lithosphère est

séparée de la couche sous-jacente (l’asthénosphère) par un ralentissement de la vitesse des

ondes P et S. Ce ralentissement est lié à un changement de condition physiques : température

et pression plus élevée qui fait que les matériaux deviennent moins rigides. La LVZ est située

entre -100km et -200km, mais la plupart des géologues considèrent que l’asthénosphère va

jusqu’à -670km, limite entre manteau supérieur et inférieur.

c) l’existence d’un noyau solide

A 5150 km de profondeur, les ondes P s’accélèrent alors qu’elles avaient brusquement ralenti

à 2900km. Ces ondes S avaient alors disparues. Cela montre l’existence d’une partie rigide du

noyau interne qu’on appelle la graine.

Conclusion

La terre a donc une structure formée de couches concentriques aux propriétés différentes.

Pour les changements les plus importants à la fois physiques et chimiques les séparations

sont appelées discontinuités.

II. COMPOSITION CHIMIQUE DE LA TERRE

1) nature des matériaux directement observables

a) matériaux de domaine continental

(TP 3 activités 1et 4)

Le domaine continental comporte aussi les roches du talus continental, ou plates formes

continentales. Elles sont essentiellement composées de granite et de grès, souvent recouverts

d’une mince couche riche en oxyde de silicium, (si O2) ou silice, ainsi qu’en oxyde

d’aluminium, de sodium et de potassium. Ces oxydes s’assemblent pour former des minéraux

silicatés (ex. Phelspate, Quartz, Micas)

1

/

2

100%