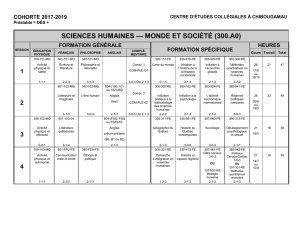

Initiation_et_renouveau_catéchétique

1

Initiation et renouveau catéchétique

Par Henri Derroitte

1

1. Crise de la catéchèse populaire et renouveau élitiste des démarches ?

De toutes parts, les signes d’un essoufflement, voire d’une disparition pure et simple des

modèles catéchétiques traditionnels s’accumulent. L’Occident est pris dans une spirale

apparemment de plus en plus rapide et inexorable qui l’entraîne vers un déclin de toute

tentative de transmission religieuse au niveau des groupes paroissiaux. Que restera-t-il du

paysage catéchétique traditionnel, avec ses parcours vers les sacrements de l’initiation et

vers la communion solennelle, avec ses mamans catéchistes et ses retraites préparatoires à

la « profession de foi » ? Il est venu le temps de la diaspora, le temps de « la patience », le

temps de vivre un « christianisme hospitalier et amical »

2

. Voilà qui entraînera des

modifications dans les représentations des animateurs en catéchèse, voilà qui les invitera

plus que jamais à vivre des expériences de dépouillement et de d’abandon

3

.

Certes ce constat n’a rien de neuf, on trouvera aisément un million d’explications et peut-

être autant de critiques. Mais cela dit, « on fait quoi» ?

Dans une conférence prononcée il y a quelques années à Liège, le Père Jossua jugeait que

la principale difficulté pour la parole chrétienne est à situer dans ce qu’il nomme le post-

christianisme : nombre de gens que rencontrent les animateurs pastoraux sont mieux

décrits par la qualification de post-chrétiens (préférable à celle de non-chrétiens). Nos

contemporains ont entendu parler de la question religieuse et de la réponse chrétienne,

mais ils ont dépassé ce moment. Quand on arrive, ils connaissent déjà (plus exactement ils

croient connaître). Ca ne les intéresse plus, c’est une question vieillotte, réglée. Ils ne sont

ni pour, ni contre, mais au-delà. On se souvient ici de la réflexion riche d’Henri Nouwen :

« Pour transmettre quelque message que ce soit à des gens, il faut qu’ils soient au moins

prêts à l’accueillir. Cette disponibilité implique le désir d’écouter une question qui requiert

une réponse, ou tout au moins le sentiment d’une incertitude qui appelle clarification ou

compréhension. Mais chaque fois qu’une réponse est donnée quand on ne se pose pas de

question, ou qu’un soutien est offert quand il n’y a pas de besoin, ou un éclairage apporté

sans qu’on désire savoir, le seul effet possible est l’irritation ou l’indifférence »

4

.

Fragilisée et déstabilisée, l’Église occidentale fait bien actuellement l’expérience de pistes

alternatives, vécues plus ou moins confidentiellement, adoptées dans un climat hésitant,

pour des temps provisoires, par des catéchistes qui ne veulent se résigner. Et voilà

qu’aussitôt naissent de nouvelles tensions. Moins nombreux, souvent fatigués, les

animateurs de la pastorale se retrouvent au milieu de tensions internes.

Flavio Pajer a bien décrit ces hésitations de la pastorale paroissiale contemporaine, y

compris dans leurs implications pour la catéchèse

5

: tensions entre indifférence et

1

Henri DERROITTE enseigne la missiologie, la catéchèse et la méthodologie pastorale à l’Institut International Lumen Vitae,

dont il est l’actuel directeur. Il est également directeur des éditions Lumen Vitae et directeur des revues Chemin Faisant et Lumen

Vitae. Il a publié récemment La catéchèse décloisonnée, Lumen Vitae, 2003 (3e édition revue et augmentée) et dirigé Théologie,

mission et catéchèse, Bruxelles/Montréal, Lumen Vitae/Novalis, 2002. - Adresse : 184-186, rue Washington, 1050 Bruxelles

2

A. BORRAS, “Pour une spiritualité des réaménagements pastoraux”, dans Prêtres diocésains, n° 1290, déc. 2001, p. 624.

3

Ibidem, p. 625.

4

H. NOUWEN, Pour des ministères créatifs, trad. de l’anglais, original de 1971, Montréal, Bellarmin, 1999, pp. 39-40.

5

Fl. PAJER, “Les Églises européennes et la crise de la catéchèse paroissiale”, dans Lumen Vitae, t. 54, 2000, pp. 291-304.

2

radicalité (faut-il une catéchèse « modérée », conventionnelle, consensuelle ou faut-il une

catéchèse « insoumise », qui voudra prendre l’évangile au pied de la lettre ?), entre

pluralisme et unité (faut-il privilégier l’unanimité chrétienne dans les positions

théologique, ecclésiologique et éthique ou bien faut-il considérer avec intérêt que les

chrétiens osent des paroles variées dans les débats de société ?), entre Église cléricale et

ministérielle (faut-il privilégier les dimensions communautaires, baptismales de la

responsabilité catéchétique ou bien considérer que le rôle du sacerdoce institué est central

et décisif en catéchèse ?), entre territoire et communauté (faut-il repenser la catéchèse à

l’échelle des structures, même réaménagées des territoires des nouvelles paroisses ou bien

privilégier la qualité de liens communautaires, de réseaux, indépendamment de la

proximité géographique ?), entre régulier et occasionnel (faut-il garder l’idée d’une année

catéchétique paroissiale, figée dans « le moule monotone des cadences paroissiales »

6

ou

au contraire mettre l’essentiel des attentes sur des événements exceptionnels comme des

fêtes, voyages, rassemblements ou pèlerinages ?), enfin tension entre dire et faire (faut-il,

pour sauver la catéchèse, dire et redire l’essentiel des choses de la foi ou faut-il faire des

actions concrètes qui découlent de la foi et qui donnent à voir et à expérimenter

personnellement ce qu’est la vie chrétienne en ses diverses composantes ?).

Face à de tels défis, le recours au vocabulaire de l’initiation revient en force. Sous

l’influence des recherches sur le catéchuménat et sur l’historie des sacrements de

l’initiation, d’une part, sur celles qui associent liturgie et catéchèse d’autre part, ces

travaux entendent fonder l’acte catéchétique sur une tradition éprouvée en même temps

qu’ils veulent faire droit à la recherche spirituelle personnelle originale de nos

contemporains. Si le nom d’Henri Bourgeois est ici le premier qu’il convient de citer,

d’autres auteurs (Villepelet, Molinario, Bonnevie, Routhier…) alimentent eux aussi leurs

propositions à partir des différentes composantes intrinsèques à l’initiation :

une initiation suppose qu’il y ait un « avant », une conversion, un

questionnement

7

;

elle diffère de la « transmission », par la pédagogie, le rythme et surtout par

son point d’ancrage : l’initiation veut offrir à « vivre une découverte

progressive dans un contexte global qui permette d’avancer »

8

;

elle est autant découverte d’une personne, le Christ, que d’une manière de

vivre, « l’initié se laisse prendre par un style de vie, qu’il découvre en

l’habitant peu à peu »

9

;

elle place directement l’acte de foi dans une dimension existentielle, « l’effort

d’initiation rappelle que l’être humain est appelé à aimer Dieu de tout son être,

et qu’on ne saurait dissocier le corps, le cœur et l’esprit »

10

.

Toutes ces approches enrichissent petit à petit la réflexion sur un nouveau paradigme

catéchétique. Ce cheminement peut, à ce moment, être aussi élargi aux découvertes

annexes sur le catéchuménat contemporain et sur les liens entre anthropologie et initiation.

2. Mission, catéchuménat et initiation

6

Ibidem, p. 301.

7

H. BOURGEOIS, “Être initié à l’Évangile”, dans Croissance de l’Église, n° 84, 1987, pp. 4-6.

8

V. BONNEVIE, “Catéchèse : de l’enseignement à l’initiation”, dans Croire aujourd’hui, n° 69, avril 1999, p. 27.

9

D. VILLEPELET, “Catéchèse et crise de la transmission”, dans H.J. GAGEY et D. VILLEPELET, Sur la proposition de la foi,

Paris, Éd. de l’Atelier, 1999, p. 87.

10

F. MOSER, “Entre la mémoire et l’oubli : l’initiation chrétienne”, dans Catéchèse, n° 141, 1995, p. 23.

3

Le vocabulaire de l’initiation trouve sur terrain propre dans le vaste chantier catéchuménal. Il

y a là une source, antique et contemporaine, traditionnelle et neuve, de réflexion sur ce

qu’implique, au quotidien, le souci initiatique dans un accompagnement catéchuménal.

Cette question importante peut être traitée de deux manières, au moins.

Il y a une façon de faire théorique, un peu idéale et rêvée, qui consisterait à donner un

florilège des fondements théologiques et des espoirs pastoraux engendrés par l’appel à la

conversion et l’initiation baptismale des adultes depuis une quarantaine d’années. Il y a aussi

une façon plus modeste, sans doute aussi plus risquée et moins assurée : examiner si,

réellement, les catéchumènes sont les bienvenus dans tous les projets ecclésiaux, envisager

toutes les conséquences liées à la mise en place de structures initiales et initiatiques, réfléchir

aux réaménagements pastoraux à venir en pensant à l’ouverture missionnaire et à la richesse

des itinéraires de vie spirituelle des catéchumènes. C’est cette deuxième piste que je souhaite

aborder ici de manière succincte. On le voit, inévitablement, ouvrir la piste catéchuménale,

c’est réfléchir aux modèles ecclésiologiques prônés actuellement.

Dans son livre sur la catéchèse dans l’Église, Emilio Alberich donne ainsi quelques traits de

cette construction en Église : une Église prête à servir le monde, une Église elle-même en état

d’évangélisation et de dialogue, une Église solidaire avec les pauvres et au service de la

promotion et de la libération intégrale de tous, une Église-communauté prenant des formes

nouvelles, une Église ayant dépassé le paternalisme, l’infantilisme et la domination

masculine, etc.…

11

Alors que beaucoup de diocèses sont engagés en Amérique du Nord et en Europe occidentale

à des « réaménagements pastoraux » et veulent dessiner les contours de « nouvelles

paroisses », il est plus que temps de penser au modèle ecclésial qui est promu. Dans la quasi-

totalité des cas, les tentatives de renouveau ecclésial sont justifiées par une motivation

« missionnaire » : c’est pour rendre l’Évangile plus disponible, plus percutant, plus proche des

préoccupations du monde contemporain que les Églises occidentales veulent redéployer leur

dispositif pastoral.

Voilà 26 ans, les délégués réunis à la IIIe rencontre nationale du catéchuménat en France (les

12 et 13 novembre 1977) sur la thématique « le catéchuménat, un avenir pour l’Église ? »

avaient déjà bien introduit la réflexion. Les 7 priorités discernées à l’époque me semblent

garder toute leur pertinence (et peut-être plus en 2003 qu’en 1977 !). Voici en résumé leurs

convictions

12

.

1. Un certain type d’Église se meurt. Le courant catéchuménal ne restaurera pas

« les ruines d’une institution de type pyramidal ». Le catéchuménat prône une

Église d’accueil, de respect, d’écoute et d’invitation.

2. L’esprit catéchuménal invite l’Église à se laisser interpeller par les non-

croyances et à envisager de nouvelles naissances d’Église dans d’autres lieux.

11

E. ALBERICH, La catéchèse dans l’Église, Paris, Cerf, 1986. Dans un article publié dans la revue française Catéchèse, le P.

Alberich se montre particulièrement inquiet sur l’image qu’a l’Église auprès de nos contemporains : « L’Église actuelle en Europe

constitue souvent plus un frein et un obstacle qu’un instrument positif pour l’accueil et la maturation de la foi. L’entreprise de la

catéchèse, comme initiation à la foi et à la vie ecclésiale, apparaît désespérée : il s’agit d’attirer et de faire entrer dans un édifice,

d’où l’on voit sans cesse sortir et s’éloigner par des portes largement ouvertes une multitude déçue et fatiguée » (E. ALBERICH,

“Regards sur la catéchèse européenne”, dans Catéchèse, n° 100-101, 1985, p. 173).

12

“Convictions”, dans la revue Croissance de l’Église, n° 45, 1978, pp. 16 et ss.

4

3. Parce qu’il est un des lieux où l’annonce de la foi est explicite, le catéchuménat

rappelle sans cesse que les non-croyants recherchent notre spécifique chrétien

(en quoi la foi en Jésus-Christ interpelle notre vie).

4. Cette exigence est liée à une autre : la présence nécessaire de communautés où

l’essentiel de la foi est vécu. Non pas des communautés puissantes et

dépendantes de l’Église du passé, mais des communautés limitées mais reliées

entre elles.

5. Le catéchuménat a montré largement depuis 40 ans que des adultes de cultures

diverses, de langages divers, d’itinéraires spirituels divers, ont accédé à la foi et

ont pu être respectés dans leurs cultures. Par là, il invite l’Église à refuser la

tentation toujours possible de « déculturer » les humains en recherche et pousse

les communautés à inventer des modes d’expression et d’adhésion dans les

diverses cultures.

6. Le catéchuménat (de même d’ailleurs que les équipes de « recommençants ») a

rencontré dans des proportions très larges des demandes de personnes

modestes et pauvres. Celles-ci ont pu trouver dans l’Évangile un message de

libération et/ou de pacification. Ainsi le catéchuménat invite toute l’Église à

s’interroger sur sa disponibilité à être du parti des pauvres, à être signe de salut

pour les blessés et les meurtris et à se laisser purifier par eux.

7. Enfin, le catéchuménat qui prépare la célébration du sacrement du baptême

d’adultes et de jeunes souhaite ouvrir le débat sur la liturgie et contre certaines

pratiques sacramentelles sclérosantes. En 1977, les délégués français

souhaitaient faire « brèche » en posant des questions comme : les sacrements

dits communautaires vécus sans communautés, le poids de l’habitude au niveau

de la pratique sacramentelle, le manque d’attention au langage symbolique, …

Présentant récemment le document « Aller au cœur de la foi » de la Commission épiscopale

française de la catéchèse et du catéchuménat, le directeur du CNER, Jean-Claude Reichert,

choisissait de mettre en exergue un extrait de la « Lettre au catholiques de France : "Notre

Église tout entière doit se mettre davantage en état d’initiation, en percevant et en accueillant

plus résolument la nouveauté de Évangile pour pouvoir elle-même l’annoncer »

13

.

3. Mission, anthropologie, catéchèse et initiation

1. les rapports délicats entre missionnaires et anthropologues

Une remarque méthodologique s’impose à l’entame de cette section. Pour traiter de la

question de l’initiation, il sera fait mention des travaux et recherches de spécialistes de

l’anthropologie culturelle. Or l’histoire des relations entre les anthropologues et le

christianisme est lourde de préjugés, de méfiance et d’a priori. Les écoles d’anthropologie

behavioriste et fonctionnaliste, notamment en Angleterre, ont dénoncé avec vigueur toute

reprise de leurs travaux à des fins de recherche en théologie ou en missiologie

14

. Parmi les

préjugés tenaces à l’encontre de chrétiens, on trouvera l’idée d’une collusion complète entre

13

J.-Cl. REICHERT, “Quand une liturgie conduit la réflexion eucharistique. À propos du document « Aller au cœur de la

foi »”, dans La Maison-Dieu, 234, 2003, p. 78. L’auteur cite la Lettre aux catholiques de France, parte 1, chapitre 2, 6.

14

Cfr J. BALL, “Missiology I – Incarnate Christianity”, dans The Way, vol. 25, 1985, pp. 59-60.

5

mission et colonisation

15

ou encore l’idée que les missionnaires ne laissent pas les cultures

intactes, cherchant d’abord à convertir les populations et non à les comprendre

16

. Ces mises

en garde sont et restent utiles. Elles nous signalent au minimum que les apports fournis sur

l’initiation par l’anthropologie culturelle ne devront pas ici être simplifiés et réduits à des

simplismes, ils ne devront pas plus être instrumentalisés et sélectionnés à la rescousse d’un

projet évangélisateur pré-existant

17

.

2. Recherches sur l’initiation

Il est un fait que la catéchèse utilise de plus en plus le vocabulaire de l’initiation. Le

Directoire général pour la catéchèse (1997), stipule même que : « la catéchèse est un élément

fondamental de l’initiation chrétienne

18

». Le plus souvent cette utilisation du vocabulaire

initiatique se fait sans lien explicite avec les données recueillies par l’anthropologie culturelle

et travaillées en missiologie.

S’agissant des rapports entre initiation et catéchèse, le recours à la missiologie serait pourtant

bien utile. Nous voyons à cela trois motifs :

a) D’abord, il est aisé de montrer que l’histoire des missions est faite d’emprunts à des

patrimoines religieux exogènes au christianisme. Pour l’initiation, il est clair que le mot n’est

pas d’origine biblique et qu’il n’appartient pas aux tous premiers siècles chrétiens. Inscrit

dans la langue chrétienne à partir des IV° -V° siècles, il provient vraisemblablement des

religions à mystère, celle de Mithra et aussi de Cybèle. Henri Bourgeois rappelle aux

chrétiens que parler d’initiation, c’est « adopter un langage païen (…) Quand le christianisme

adopte le langage de l’initiation, il ne parle pas sa langue propre, mais celle de la société, celle

du monde

19

».

b) Ensuite, il est possible de montrer combien l’ensemble de la problématique de l’initiation

se déploie, se justifie et s’éclaire quand l’observateur veut comprendre comment l’initiation

s’inscrit dans une tradition religieuse précise, à condition que les procédés de la recherche

soient respectueux et dénués de relents prosélytes.

c) Enfin, la question dialogue interreligieux est devenue centrale dans la recherche

missiologique. Il faut dire que la missiologie a appris l’humilité et la modestie, elle sait

désormais que le dialogue avec d’autres traditions enrichit et questionne. Voici ce qu’écrivait

un missiologue il y a 50 ans. Je vous laisse juge du transfert possible de ce discours dans la

sphère de la catéchèse : « Il ne faut pas nous considérer comme donnant à d’autres qui

n’auraient qu’à recevoir, mais comme donnant à d’autres dont nous avons aussi à recevoir, et

peut-être beaucoup plus que nous n’aurons donné. L’amour n’est authentique entre nous que

15

F.B. WELBOURNE, “Missionary Stimulus and African Responses”, dans V. TURNERR (Ed.), Colonialism in Africa,

Cambridge, Cambridge University Press, 1971, p. 310.

16

Par ex., H. POWDERMAKER, Stranger and Friend – The way of an Anthropologist, New York, W. Norton, 1966, p. 43.

17

Sur les possibilités d’un dialogue contructif entre missiologie et anthropologie culturelle, voir : L.J. LUZBETAK, “Prospects

for a better Understanding and better Cooperation between Anthropologists and Missionnaries”, dans D.L. WHITEMAN (Éd.),

Missionaries, Anthropologists and Cultural Change, coll. Studies in Third World Societies, n° 25, Williamsburg, Dpt of

Anthropology, College of William and Mary, 1983, pp. 1-53 ; Fr. SALAMONE, “Anthropologists and Missionaries : Competition or

Reciprocity”, dans Human Organization, vol. 36, 1977, pp. 407-412 ; H.F. WOLCOTT, “Too true to be good : the Subculture of

American Missionaries in Urban Africa”, dans Practical Anthropology, t. 19, 1972, pp. 241-258 ; plus ancien, mais toujours utile A.

PERBAL, “L’ethnologie et les missionnaires”, dans Rythmes du monde, t. 5, 1950, pp. 3-4.

18

DGC, n° 66.

19

H. BOURGEOIS, Théologie catéchuménale, Paris, Cerf, 1991, pp. 112-113.

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%