Feuille de styles Documents FESeC

Modèle de l’atome et feu d’artifice

Auteur : Marleen Vanoverschelde (dans le cadre du cours d’agrégation du professeur

Soumillion, UCL)

Il s’agit d’une séquence permettant aux élèves de mettre en application le modèle atomique qui aura

été présenté préalablement par le professeur.

Exemple de structuration

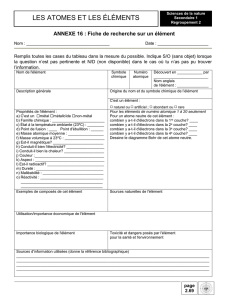

A. Couleurs émises par quelques composés lors de la combustion

1

Couleur

Éléments

Composés

Formule

Violet

Potassium

Nitrate de potassium

Chlorate de

potassium

KNO3

KClO3

Bleu

Cuivre

Zinc

Chlorure cuivreux

Sulfate de cuivre

Poudre de zinc

CuCl

CuSO4

Zn

Vert

Baryum

Nitrate de baryum

Chlorure de baryum

Chlorate de baryum

Ba(NO3)2

BaCl2

Ba(ClO3)2

Jaune

Sodium

Oxalate de sodium

Oxyde de sodium

Nitrate de sodium

Na2C2O4

Na2O

NaNO3

Orangé

Calcium

Nitrate de calcium

Ca(NO3)2

Rouge

Strontium

Nitrate de strontium

Hydroxyde de

strontium

Chlorure de strontium

Oxyde de strontium

Carbonate de

strontium

Sr(NO3)2

Sr(OH)2

SrCl2

SrO

SrCO3

Blanc

Magnésium

Aluminium

Poudre de

magnésium

Poudre d'aluminium

Mg

Al

Argenté

Titane

Aluminium

Poudre de titane

Poudre d'aluminium

Ti

Al

1

Attention ! Certaines substances citées dans ce tableau ne peuvent pas, pour des raisons de sécurité, faire l'objet des

manipulations proposées. C'est le cas, en tout cas, de KNO3 et de NaNO3.

Étincelles

Aluminium

Granules

d'aluminium

Al

On remarque que deux sels contenant le même cation (ion positif) produisent la même couleur.

Exemple : CuCl et CuSO4 produisent tout deux une couleur bleue.

On peut donc, dans une certaine mesure, prévoir la couleur que produira un sel dans la flamme pour

autant que l’on connaisse déjà la couleur caractéristique du cation.

B. Emission d’énergie par les atomes

a) Un principe physique fondamental et d’observation courante veut que :

niveau fondamental

niveau excité

perte d’énergie

apport d’énergie

« TOUT SYSTEME PHYSIQUE TEND À PERDRE L’ÉNERGIE QU’IL CONTIENT DE MANIERE À SE

RETROUVER DANS UN ETAT DE PLUS GRANDE STABILITÉ. »

b) Lorsqu’un électron a acquis de l’énergie, il tend à rendre cette énergie. L’émission d’énergie se fait

sous la forme de lumière.

c) La quantité d'énergie transportée par la lumière est variable: elle dépend de la couleur de la

lumière.

C. Réponse à la situation-problème

Lors de l’absorption d’énergie, les électrons des atomes sont propulsés vers des orbites électroniques

plus externes.

Lors de la ré-émission d’énergie, les électrons retombent sur des orbites plus proches du noyau en

émettant de la lumière.

Chaque type de lumière colorée correspond à une transition énergétique dans l’atome. La grandeur

de la transition énergétique détermine la couleur de la lumière émise.

Ainsi, lors d’un feu d’artifice, en fonction de l’élément métallique que la poudre contient, l’artificier

arrive à obtenir des couleurs bien précises.

Il utilisera un sel de sodium pour obtenir une couleur jaune-orangée, un sel de cuivre pour obtenir une

couleur bleue …

Chaque atome possède des électrons disposés sur des orbites ou des niveaux d’énergie différents.

Chaque atome excité émet certaines couleurs caractéristiques de l’élément. Il s’agit toujours d’un

mélange de couleurs. Dans certains cas, l’une ou l’autre domine par son intensité.

Références bibliographiques

http://phys.free.fr/modbohr.htm (site visité le 7 novembre 2010) : c’est sur ce site que se trouve le

schéma en 3D du modèle de l’atome de Bohr.

http://mendeleiev.cyberscol.qc.ca/carrefour/theorie/pyrotechnie.html (site visité le 7 novembre 2010) :

sur ce site, beaucoup d’informations sur les feux d’artifice (dont le tableau des couleurs émises par les

substances lors de leur combustion et une bibliographie).

http://mendeleiev.cyberscol.qc.ca/carrefour/theorie/atomebohr.html (site visité le 7 novembre 2010) :

ce site présente la théorie atomique de Bohr.

A propos des feux d'artifice … et des mesures de sécurité indispensables

http://economie.fgov.be/fr/binaries/fireworks_fr_tcm326-35867.pdf ssite visité le 7 novembre 2010) : ce

site émane du gouvernement fédéral de Belgique. Il expose les principales mesures de prévention et

de sécurité à prendre pour la mise en œuvre d'artifices de joie (dénomination officielle des feux

d'artifice).

Documents pour les élèves

Mode opératoire

Dissoudre un sel dans un peu d’eau et verser cette solution dans un vaporisateur. Projeter un nuage

de cette solution dans la flamme du bec Bunsen et observer.

Les métaux sont introduits, à l’aide d’une pince, directement dans la flamme.

Observer la réaction.

Questions

1. Quel est, pour chaque couleur, observée l’élément responsable de celle-ci ?

2. Situez ces éléments sur le tableau périodique.

3. Qu’est-ce qui pourrait justifier selon-vous cette différence de coloration ?

4. Est-il possible de prévoir la coloration de ces différents sels mis dans la flamme ? Pourquoi ?

Documents pour le professeur

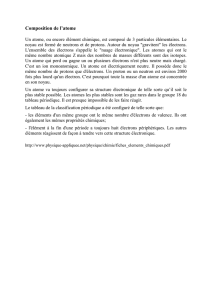

Modèle de l'atome selon Bohr

2

Les électrons ne peuvent pas circuler sur n'importe quelle orbite: leur trajectoire est fixée à des orbites

bien déterminées.

Les orbites électroniques

Bohr imagine que les électrons circulent sur des orbites circulaires, bien déterminées autour du

noyau. Des expériences quantitatives lui permettent de déterminer la taille de ces orbites.

Chaque orbite est désignée par un numéro ou par une lettre (K, L, M, N, O, P, Q).

Dans l'atome d'Hydrogène, l'orbite K se trouve à une distance R1 du noyau = 0,529.10-10 mètres.

Les orbites suivantes sont à des distances telles que:

Rn = R1.n2 où n est le numéro de l'orbite.

2

Ce modèle est un exemple pertinent d'un modèle considéré actuellement comme incomplet mais qui permet de rendre compte

d'un certain nombre de phénomènes. C'est l'occasion de signaler aux élèves les limites des modèles scientifiques ainsi que leur

aspect provisoire.

Le modèle de Bohr de l'atome

1) Selon le modèle de Bohr, l'électron tourne autour du noyau, sur une couche électronique bien

définie.

2) Sous l'effet de l'énergie thermique (chaleur) ou électrique, l'électron est excité par cette

énergie qu'il absorbe et saute sur une couche électronique plus énergétique.

3) L'électron est sur une couche électronique plus énergétique. Cette situation est instable et le besoin

de stabilité l'amène à perdre cette énergie pour se rapprocher du noyau.

4) L'électron revient sur sa couche électronique, à son état fondamental. Lors de son retour, il libère,

sous forme d'énergie lumineuse (photons), l'énergie thermique ou électrique qu'il avait absorbée.

5) L'électron est à nouveau sur sa couche électronique définie.

Quelques règles pour la construction des atomes

Un atome est formé d’un noyau autour duquel circulent un certain nombre d’électrons. La façon dont

les électrons sont agencés autour du noyau est importante pour la chimie.

Le nombre d’électrons par niveau d’énergie est bien fixé.

Chaque orbite électronique peut contenir un nombre d’électrons bien défini. Plus l’orbite est grande,

plus le nombre d’électrons qu’elle peut accueillir est grand.

Le modèle établi par la branche théorique de la chimie (la chimie quantique) permet de connaître le

nombre de places pour les électrons sur chaque orbite. Cette théorie dépasse largement le niveau de

ce cours, aussi nous contenterons-nous d’en noter les résultats.

Dans une représentation simple, on pourrait dire que la place disponible sur une petite orbite est

relativement limitée ; on ne pourra donc pas y disposer beaucoup d’électrons. Inversement, une

grande orbite permet d’accueillir beaucoup d’électrons.

Le nombre maximum d’électrons par orbite est égal à 2.n2 où n désigne le numéro de l'orbite.

1

/

5

100%