L`électricité, c`est avant tout une histoire de charges

L’ELECTRICITE, QU’EST-CE QUE C’EST ?

L'électricité, c'est avant tout une histoire de charges. Il existe deux types de charges, les

charges positives et les charges négatives. Les charges de signe contraire s’attirent et celles de

même signe se repoussent. Toute matière contient des charges. Lorsqu'un corps possède

autant de charges positives que négatives, on dit qu'il est neutre. Si l'on modifie cet équilibre,

il devient chargé. Il acquiert alors des propriétés attractives ou répulsives et interagit avec les

corps chargés qui l'entourent. L'électricité décrit l'ensemble des phénomènes causés par les

charges.

On distingue généralement l'électricité statique ou électrostatique, qui traite de l'interaction de

charges en équilibre, de l'électrocinétique qui traite de charges en mouvement dans un circuit

électrique. Historiquement, la première avait déjà été mise en évidence par Thalès au VI°

siècle avant JC tandis que la seconde ne connaîtra un véritable essor qu'après l'invention de la

pile par Volta en 1800.

L'électrostatique

Contrairement à ce que pourrait

laisser entendre son nom,

l’électrostatique n’est pas une

électricité statique. Bien au contraire,

les charges sont sujettes à l’influence

électrique de leurs semblables. Sous

l’effet de cette influence, les charges

se repoussent ou s’attirent suivant

leur nature. Au brushing nos cheveux

se dressent sur la tête, parce que

chacun est un isolant de même charge

qui repousse son voisin. Certains

vêtements accumulent des charges

statiques; dès qu'on touche

un conducteur métallique (ou une

autre personne), elles s'évacuent, ce

qui crée un courant que nous

percevons comme une décharge

électrique (pas dangereux, mais plutôt

désagréable !) Des charges

s'accumulent aussi parfois entre deux

conducteurs plats séparés par une

couche d'isolant : cela constitue un

condensateur qui peut stocker une

petite quantité d'électricité.

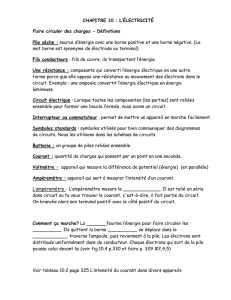

Électrocinétique

L'électrodynamique que l'on associe communément à l'électricité, met en jeu des charges mais

cette fois, en mouvement dans un circuit électrique de façon permanente. Elles forment alors

un courant électrique. Pour que ce courant puisse exister, il faut que le circuit soit fermé et

contienne au minimum un matériau conducteur pour guider les charges, un générateur (une

pile, une dynamo, le secteur..) pour les animer et un récepteur pour les utiliser. Le générateur

possède au moins deux pôles, un pole négatif et un pôle positif. Ces deux pôles mettent en

mouvement des charges dans le circuit. Avec un générateur et un fil conducteur, on peut faire

fonctionner toute une gamme de récepteurs : des ampoules, des appareils électroménagers,

des puces d'ordinateurs, des transistors…

A l'échelle atomique

On peut aussi essayer de comprendre l'électricité en scrutant la matière à une échelle

microscopique, celle de l'atome. Au centre de chaque atome, on trouve un noyau qui contient

des particules appelées protons dont la charge est positive. Autour de ce noyau, tournoie un

nuage d'électrons chargés négativement. Les protons et les électrons s'attirent, c'est ce qui

maintient ces derniers dans le giron du noyau. Les électrons les plus faiblement liés sont

susceptibles de sortir de cette " sphère d'influence ". Ils se déplacent alors dans la matière, se

regroupent dans une direction privilégiée et peuvent parfois sauter jusqu'à l'atome voisin. La

charge ou la répartition de charges du corps est alors modifiée. C'est ce déplacement de

charges que nous nommons l'électricité....

QUELQUES INVENTIONS

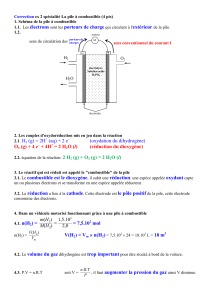

La pile a été inventée par le savant italien Alessandro Volta en 1800. Cette date constitua un

tournant pour le siècle, mais également pour l’histoire de l’électricité. La pile de Volta est en

effet la première source d’électricité qui permet d'avoir dans un circuit du courant continu.

Elle doit son nom à sa forme originelle, un empilement régulier de disques de cuivre et de

zinc séparés par un carton imprégné d’eau salée. Les disques de cuivre et de zinc sont appelés

électrodes de la pile et la solution de sel, l’électrolyte. Ce sont les réactions chimiques entre

ces différents composants qui vont donner naissance à de l’électricité.

Comment cela se passe-t-il ?

En contact avec la solution, l’électrode de cuivre perd des électrons et devient donc chargée

positivement. C’est le pôle plus. À l’inverse, l’électrode de zinc se dissout dans la solution et

garde des électrons. Cette électrode devient alors chargée négativement. C’est le pôle moins.

Il existe une tension entre les deux pôles de la pile. Celle-ci est ainsi capable d’engendrer un

mouvement continu d’électrons. Les électrons passent du pôle moins au pôle plus par le

circuit électrique puis à l'intérieur de la pile du pôle plus au pôle moins par le biais de la

solution qui constitue l'autre partie du circuit. La boucle est alors bouclée et l’électricité créée.

La cathode se recompose en permanence car elle récupère des

électrons amenés par le circuit pour reconstituer le cuivre ayant

réagi avec la solution. Seule l’électrode de zinc est

consommée. Le processus peut donc continuer jusqu’à ce que

cette électrode soit complètement dissoute.

La tension aux bornes de la pile dépend de la nature des

éléments utilisés. En superposant plusieurs disques, Volta

réussit à obtenir 24V.

En 1866, le chimiste Georges Leclanché va améliorer ce

système en substituant l’électrode de cuivre par une tige de

charbon, et la solution de sel par une gelée d’oxyde de

manganèse et de grains de charbon. La pile est ainsi plus

compacte et surtout transportable. La pile moderne est née.

Elle subira différents avatars : la pile ronde avec une tige de

graphite au centre, les piles alcalines qui utilisent l’oxyde de

mercure comme électrolyte, ou encore la pile bouton qui

équipe nos montres et nos calculatrices

Le télégraphe fut une des premières applications industrielles de l’électricité. Les premiers

télégraphes s’apparentent à un gigantesque circuit électrique alimenté par une simple batterie.

Un interrupteur permet d’ouvrir ou de fermer le circuit. Lorsque le circuit est fermé, le

courant passe et se propage dans les fils. À l’autre bout de la ligne, un système de détection

prévient l’opérateur du passage du courant. Le père de cette invention, Samuel Morse, mit

également au point le célèbre alphabet de traits et points qui garda son nom. En voici un

échantillon :

On doit cette brillante et lumineuse invention à l’américain Edison et à

l’anglais Swan. Les ampoules les plus courantes (celles des lampes de

poche) sont dites "à incandescence". Un filament de tungstène (métal), long

et fin, est chauffé par le passage d’un courant électrique. Lorsque sa

température atteint 3000°C, il brille en émettant de la lumière. Ce filament

est protégé de l’air, au contact duquel il brûlerait très rapidement, par une

ampoule de verre scellée dans laquelle on a fait le vide puis introduit un gaz

inerte comme l’argon ou le krypton, permettant d’éviter la détérioration du

filament. En moyenne, une ampoule classique peut briller pendant mille

heures. Sa puissance électrique se mesure en Watt. Plus le nombre est élevé,

plus la lumière émise est forte, et la consommation d’électricité importante.

On peut également produire de la lumière avec un tube fluorescent. Celui-ci

na pas de filament mais enferme une petite quantité de gaz qui conduit

l’électricité. Si on applique une tension aux bornes de ce tube, le gaz émet

une lumière ultraviolette invisible qui éclaire une mince couche d’enduit

luminescent (généralement du phosphore) déposée sur la paroi interne du

tube. Sous l’effet de cette irradiation, l’enduit émet alors de la lumière.

Pour répondre à la consommation croissante d’électricité, il a

fallu inventer et construire des usines capables de produire de

l’électricité en grande quantité. En France, les trois principaux

modes de production sont les centrales nucléaires, les

centrales thermiques à combustibles fossiles (charbon, pétrole,

gaz) et les centrales hydroélectriques. La turbine et

l’alternateur sont les deux pièces maîtresse de ces générateurs

d’électricité. Dans le cas des usines thermiques, la turbine est

entraînée par la vapeur produite dans les chaudières où l’on

brûle les combustibles, alors que dans le cas des usines

hydroélectriques, la turbine est animée par la force de l’eau.

La turbine est couplée à un alternateur, un grand aimant cerclé

dune bobine, qui va produire un courant alternatif en tournant.

Une fois le courant produit, il doit être amené jusque chez le

consommateur À la sortie de la centrale, un premier

transformateur, un survolteur, augmente la tension du courant

à 400 ou 800 000V. Ceci permet de minimiser les pertes

d’énergie pendant le transport. Près du point de livraison, un

deuxième transformateur, un sous volteur, fait l’opération

inverse : il abaisse la tension du courant pour la mettre aux

normes du réseau domestique.

Il existe d’autres manières de

produire de l’électricité : les

panneaux solaires transforment

la lumière du soleil en

électricité, les éoliennes

utilisent la force du vent, les

usines marémotrices celle des

marées, la géothermie exploite

les gisements d’eau chaude

stockés dans le sous-sol

terrestre (géothermie), tandis

que les usines à biomasse

utilisent les déchets comme

source d’énergie

En 1911, le physicien néerlandais Heike Kamerlingh Onnes découvrait que, pour certains

métaux, un changement brusque de leurs propriétés physiques se produit quand on les

refroidit à des températures extrêmement basses, à peine quelques degrés au-dessus du zéro

absolu (correspondant à - 273 °C). En particulier, la résistance électrique de ces matériaux

devient inférieure à toute valeur mesurable, de sorte qu'un courant électrique continu peut y

circuler sans dissipation d'énergie, donc quasi indéfiniment. On dit qu'il y a transition de l'état

normal (c'est-à-dire conducteur) à l'état supraconducteur. Cette transition intervient à une

température qualifiée de " critique ".

Dans un métal normal, les atomes, régulièrement disposés au sein d’un réseau, libèrent les

électrons qui leur sont les moins liés, chaque atome devenant de ce fait un ion positif. Ces

électrons, appelés électrons de conduction, peuvent se déplacer de façon assez libre à

l’intérieur du solide. Leur mobilité leur permet de transporter un courant électrique au sein du

métal, ce qui ne se fait pas sans perte. Une résistance électrique existe, qui provient des

collisions que ne manquent pas de subir ces électrons avec le réseau. Les atomes vibrent

autour de leur position moyenne, de sorte que le réseau est parcouru d'ondes de vibration. Or

la physique quantique attribuant à ces ondes, comme à toutes les autres, un aspect

corpusculaire, on peut leur associer des corpuscules, appelés photons (qui sont aux ondes de

vibration de ce que les photons sont aux ondes électroniques). C'est avec ces corpuscules

associés aux ondes de vibration du réseau que les électrons de conduction entrent en collision

et échangent de l'énergie.

Mais dans un métal à l'état supraconducteur, tout se passe comme si les électrons se trouvaient

soudainement libérés de toute interaction avec le réseau, la résistance électrique devenant

nulle.

Les physiciens ont vite été convaincus que la supraconductivité ne pouvait être qu'un

phénomène d'origine quantique. En 1950 fut émise l'idée que les électrons de conduction dans

un métal pouvaient interagir entre eux par le biais du réseau atomique. Il fallut sept années

d'efforts pour construire autour de cette idée une théorie microscopique satisfaisante de la

supraconductivité. Elle s'appelle la théorie BCS, d'après les initiales de ses inventeurs : John

Bardeen, Leon N. Cooper et John Schrieffer (tous trois prix Nobel de physique en 1972).

Cette théorie explique qu'à très basse température, les électrons s'apparient, en quelque sorte

se mettent en couple. On dit qu'ils forment des paires de Cooper. Cet état, sinon conjugal, du

moins ordonné résulte de l'existence d'une attraction entre électrons par l'intermédiaire de

vibrations du réseau atomique, qu'on peut schématiser ainsi : un électron de conduction se

déplaçant dans le métal provoque sur son passage une déformation locale et momentanée du

réseau par l'attraction qu'il exerce sur les ions positifs. Ces ions se déplaçant, ils créent un

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

1

/

13

100%