Partie VII : Intégration Européenne et Politiques

TES 2009-2010 Chap20 IntégrationEuropéenne 1

Partie VII : Intégration Européenne et Politiques Economiques et Sociales

Introduction à la partie VII

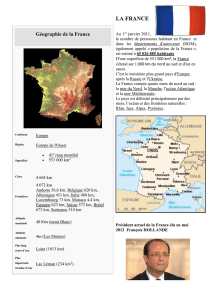

Document 1 L’Union européenne dans le monde

- 1er PIB mondial

18 285 milliards de dollars (30 % du PIB mondial devant les Etats-Unis avec 24 %).

- PIB/habitant :

39 000 dollars contre 47 000 aux Etats-Unis.

- 1ère puissance commerciale mondiale

1er exportateur et 2è importateur mondial.

- L’euro, 2è monnaie mondiale.

39 % des échanges mondiaux.

- 8 % de la population mondiale.

500 millions d’habitants (3è place derrière l’Inde et la Chine)

- L’influence par les normes

L’Union européenne fut un fondateur influent de l’Organisation mondiale du commerce

(OMC). Les règles et les normes qui régissent son fonctionnement interne ont servi d’exemple

pour construire celles de l’OMC. Depuis son origine elle s’est dotée d’une politique

commerciale commune. Elle fixe un tarif extérieur commun (TEC) pour les importations en

provenance des autres régions du monde. »

B. Richard, « l’Union européenne dans le monde », Sciences Humaines, n°215, Mai, 2010, p

19.

Chapitre 20 : L’Intégration Régionale Européenne

Introduction :

1/ La construction du Marché unique

11- Les étapes du processus :

111- du marché commun à l’UEM

Document 1 Quelques dates de la construction européenne

1957 : signature du traité de Rome qui crée la Communauté économique européenne (CEE)

ou « marché commun ». Objectif : réaliser une libre circulation des biens, des services, des

personnes entre les Etats membres. Les six membres fondateurs sont : l’Allemagne, la

Belgique, la France, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas.

1968 : suppression totale des droits de douane entre les Six.

1973 : premier élargissement : Danemark, Irlande, Royaume-Uni.

1981 : la Grèce rejoint la CEE.

1985 : accord de Schengen

1986 : élargissement à l’Espagne et au Portugal.

Signature de l’Acte Unique qui prévoit la mise en place d’un marché unique et la

réalisation des quatre libertés fondamentales : liberté de circulation des biens, des services,

des capitaux, des personnes.

TES 2009-2010 Chap20 IntégrationEuropéenne 2

1990-1993 : phase 1 de l’Union Economique et Monétaire (UEM) : Développement de la

libre circulation des capitaux. 31/12/93 vote de la loi rendant indépendante la Banque de

France.

1990 : convention de Schengen

1992 : signature du traité de Maastricht. La CEE devient l’Union Européenne.

1993 : entrée en vigueur du marché unique.

1994-1998 : phase 2 de l’UEM. 1998 : création BCE.

1995 : adhésion de l’Autriche, Finlande, Suède.

Application de la Convention de Schengen : suppression des contrôles aux frontières

pour les ressortissants des Etats membres signataires.

1999 : Phase 3 de l’UEM : 11 pays abandonnent leur monnaie pour l’euro. La BCE est chargé

de la politique monétaire de la zone euro. Il est côté sur le marché des changes 1,1863€ = 1$.

2001 : la Grèce rejoint la zone euro.

2002 : introduction des billets et des pièces.

2004 : 10 nouveaux pays (Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne,

République tchèque, Slovaquie, Slovénie). L’UE compte 24 membres.

2007 : 2 nouveaux membres : Bulgarie et Roumanie. La Slovénie adopte l’euro.

2008 : Chypre et Malte rejoignent la zone euro.

2009 : la zone euro compte 16 membres avec la venue de la Slovaquie.

L’Europe est-elle une zone de libre échange ?

En quoi consiste le « marché unique » de 1993 ?

Pourquoi évoque-t-on un « processus » ? Recensez les dates importantes de la réalisation

du marché unique.

112- la monnaie unique

Document 2

« La zone euro (ou Union économique et monétaire - UEM) est l'ensemble géographique

constitué par les 16 pays de l'Union européenne qui ont adopté l'euro comme monnaie

nationale. Plusieurs critères sont nécessaires pour rejoindre la zone euro : il s'agit des critères

de convergence du traité de Maastricht.

Les critères de convergences (ou "critères de Maastricht") sont des critères, fondés sur des

indicateurs économiques, que doivent respecter les pays membres de l'Union européenne

(UE) candidats à l'entrée dans la zone euro. Ces critères furent établis lors du traité de

Maastricht, signés par les membres de l'Union européenne le 7 février 1992. /…/ Ils imposent

la maîtrise de l'inflation, de la dette publique et du déficit public, la stabilité du taux de change

et la convergence des taux d'intérêt.

1. Stabilité des prix : le taux d'inflation d'un État membre donné ne doit pas dépasser de plus

de 1,5 % celui des trois États membres présentant les meilleurs résultats en matière de

stabilité des prix.

2. Situation des finances publiques :

a. Interdiction d'avoir un déficit public annuel supérieur à 3 % du PIB.

b. Interdiction d'avoir une dette publique supérieure à 60 % du PIB.

3. Taux de change : interdiction de dévaluer sa monnaie ; ceci fut rendu obsolète avec le

passage à l'euro pour les pays de la zone euro. En outre, l'État membre doit avoir participé au

mécanisme de taux de change du système monétaire européen (SME) sans discontinuer

pendant les deux années précédant l'examen de sa situation, sans connaître de tensions graves.

4. Taux d'intérêt à long terme : ils ne doivent pas excéder de plus de 2 % ceux des trois États

membres présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix. »

Source : INSEE, Définitions et méthodes, Site.

Remarques :

TES 2009-2010 Chap20 IntégrationEuropéenne 3

Les valeurs de référence sont actuellement pour l’inflation de 0,9 % et pour le taux d’intérêt à

long terme de 6,1 %.

La Bulgarie, la République Tchèque, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la

Pologne, la Roumanie et la Suède. Aux termes du Traité, ces neuf pays sont tenus d’adopter

l’euro.

BCE, Rapport sur la convergence, 2010, p 5 et 47.

Quels sont les critères à respecter pour participer à la zone euro ?

Rappelez les notions de déficit public et de dette public.

En quoi la monnaie unique est-elle favorable au marché unique ?

12- Quels sont les avantages attendus du marché unique ?

Document 3 le cercle vertueux de la taille du marché

Lisez le schéma. Pour chaque relation trouvez un ou des éléments explicatifs (notez les sur

le schéma).

Le schéma est-il axé sur l’offre ou sur la demande ?

Quels sont les acteurs économiques qui sont avantagés par le marché unique selon ce

schéma ?

Augmentation de la taille du marché

Economies d’échelle

Baisse des prix

Gains de compétitivité

Hausse des investissements

Croissance du PIB

Hausse du pouvoir

d’achat et de la

consommation

Amélioration du

solde extérieur

Créations

d’emplois

Amélioration

du solde public

TES 2009-2010 Chap20 IntégrationEuropéenne 4

13- La régulation de la concurrence :

Document 3 « Objectifs et outils du droit de la concurrence »

« La législation américaine, qui a connu de nombreuses modifications au cours du XXè siècle,

a profondément influencé l’élaboration du droit communautaire de la concurrence (traité de

Rome de 1957) /…/.

L’objectif principal de cette branche du droit consiste à favoriser et à protéger la concurrence

afin de stimuler l’efficience économique des marchés et d’améliorer le bien-être des

consommateurs. Pour y parvenir, deux types d’intervention peuvent être mis en œuvre par la

puissance publique : le contrôle des structures, d’une part, et le contrôle des comportements,

d’autre part. Le premier type d’intervention se situe en amont et consiste à assurer le contrôle

préalable des opérations de concentration. Il s’agit de vérifier que la fusion entre des

entreprises opérant sur un même marché ne porte pas atteinte à la concurrence, notamment par

la création ou le renforcement d’une position dominante. La surveillance des comportements

se situe quant à elle en aval et vise à identifier et à sanctionner les pratiques

anticoncurrentielles, qui prennent essentiellement deux formes : les ententes illicites, d’une

part, qui désignent tous les accords entre entreprises et toutes les pratiques concertées (telles

les ententes sur les prix) ayant pour objet de fausser le jeu de al concurrence sur un marché ;

l’abus de position dominante, d’autre part, qui désigne le fait que la détention par une

entreprise d’une position de puissance économique lui permet de faire obstacle à des

concurrents potentiels. »

Bozio A., Grenet J. (sous la direction de), Economie des politiques publiques, repères, La

Découverte, 2010, p 54-55.

Document 4

« La Commission européenne a infligé, mercredi 19 mai, une amende de plus de 331 millions

d'euros à dix producteurs de puces informatiques destinées à des ordinateurs et des serveurs.

Ces firmes avaient constitué un cartel qui a restreint le jeu de la concurrence. L'affaire a

également fait l'objet d'une enquête aux Etats-Unis. Elle concerne Micron, Samsung, Hynix,

Infineon, Nec, Hitachi, Mitsubishi, Toshiba, Elpida et Naya. Une seule de ces entreprises est

européenne, à savoir Infineon (Allemagne). Mais toutes vendent leurs produits dans l'espace

économique européen et sont donc tenues de respecter le droit de l'Union.

Une des firmes concernées, l'américaine Micron, a bénéficié d'une immunité totale d'amende.

C'est elle, en effet, qui a révélé les faits à la Commission de Bruxelles, en 2002. Les autres

entreprises ont bénéficie d'une amende réduite parce qu'elles ont reconnu les faits et/ou

collaboré à l'enquête.

L'entente illicite a fonctionné pendant près de quatre années, de juillet 1998 à juin 2002. Elle

impliquait le partage d'informations et la coordination des prix des composants destinés à des

ordinateurs personnels, serveurs et postes de travail et vendus aux principaux fabricants.

La Commission a, dans ce dossier, utilisé pour la première fois la procédure dite "de

transaction", instaurée en 2008. Elle permet le recours à une procédure simplifiée et plus

rapide.

Reconnaissant leur responsabilité dans l'infraction, les firmes se voient proposer une amende

réduite de 10 %, outre les réductions "de clémence" déjà obtenues lorsqu'elles collaborent aux

investigations. C'est Samsung (Corée) qui se voit infliger la sanction la plus lourde : 145,7

millions d'euros. »

J-P. Stroobants, « Bruxelles punit plusieurs géants de l'informatique pour entente illégale »

Lemonde.fr, 19 mai, 2010.

Remarque : Le commissaire européen chargé de la concurrence est Joaquin Almunia.

L’expression « concurrence libre et non faussée » signifie-t-il un « laisser faire » intégral ?

Quelles sont les dangers menaçant la concurrence ?

Comment agit la Commission ?

TES 2009-2010 Chap20 IntégrationEuropéenne 5

14- Le marché unique est-il achevé ?

Document 5

« Quel bilan tirer aujourd’hui du marché unique ? Une part très importante de l’agenda de

libéralisation des marchés prévus par l’Acte unique a été adoptée et les différents

élargissements ont donné au marché unique encore plus de poids économique. Pour autant,

une asymétrie s’est fait jour et s’est même renforcée au cours des deux dernières décennies

entre marchés très intégrés et marchés très peu intégrés. /…/

Ainsi le marché du capital est à l’évidence le plus abouti des marchés européens. La

libéralisation complète des mouvements de capitaux, la suppression du contrôle des changes

et la lancement de la monnaie unique sur les marchés financiers (1999) puis dans l’ensemble

de l’économie (2002) ont encore accéléré la fluidité du capital à l’échelle européenne. Pour

autant, les politiques fiscales, sont restées gouvernées par la règle de l’unanimité./…/

Le marché des biens est lui aussi fortement intégré : les échanges extérieures des Etats

membres de l’UE sont en moyenne aux deux tiers des échanges intra-UE. /…/

Le marché des services européens, qui constituent 70 % du PIB de l’Union européenne mais

représentent moins de 20 % des changes, est en revanche loin d’être une réalité./…/

Enfin, si la libre circulation des personnes dans l’Union a été grandement facilitée par

l’accord de Schengen (1985) qui supprime les contrôles à la plupart des frontières intérieures,

il est encore impossible de parler d’un marché du travail européen. En effet, à peine 2 % de la

main-d’oeuvre est mobile à l’échelle de l’Union et cette proportion est stable depuis trois

décennies. »

E. Laurent, « La construction européenne », in P. Combemale (sous la direction de) Les

grandes questions économiques et sociales, La Découverte, 2009, p 318 et 320.

Répondez à la question posée par le titre.

2/ Le modèle sociale européen existe-t-il ?

21- L’Europe sociale :

211- l’Europe sociale : entre l’Europe et les Etats ?

Document 6

« Depuis le traité de Rome, l'intégration européenne est marquée par le déséquilibre

institutionnel entre les politiques qui font le marché, et relèvent de l'échelon européen, et les

politiques sociales et redistributives, qui le corrigent, mais demeurent pour l'essentiel de la

compétence des Etats. Cet état des choses est dû à la fois au choix fait d'une unification par le

marché et aux réticences des Etats nationaux et des peuples de voir l'Union s'immiscer dans ce

champ. L'ensemble des dispositifs de protection sociale et d'emploi constitutifs de "l'Etat

social" sont en effet profondément enracinés dans les frontières nationales. Celles-ci

délimitent des "espaces de redistribution consentie", selon la formule de Pierre Rosanvallon.

Historiquement, leur émergence a en effet éminemment contribué à la consolidation des Etats-

nations et aux droits attachés à la citoyenneté.

Or la construction européenne remet en cause de multiples manières la clôture de ces espaces

nationaux de redistribution. Le partage des compétences entre les différents échelons de

gouvernement (Union européenne, Etats) a en effet un impact décisif sur la dynamique des

systèmes nationaux de protection sociale et d'emploi, et celle-ci agit en retour sur la

construction européenne. /…/

[un argument de défense de la situation actuelle] fait valoir les vertus attachées au principe de

subsidiarité - selon lequel l'Union n'a pas à intervenir là où les Etats agissent de manière plus

efficace, au plus près des préférences nationales. /…/

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%