Ronéo

1

Neurologie, cours n° 3

Le 21 Janvier 2009 à 13h30

Dr. J.-L. Berthelot

Ronéotypé par Mikaël Laredo

Morphologie et physiologie de la moelle épinière

La version disponible sur internet ne comporte pas toutes les légendes.

2

Plan

I/ Généralités

II/ Eléments morphologiques et embryologiques

III/ Les méninges

IV/ Coupe transversale de moelle épinière

V/ Systématisation

3

I/ Généralités (cf. cours P1)

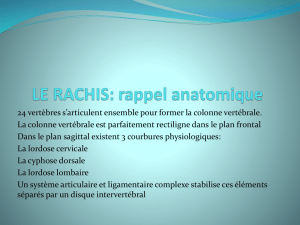

La moelle épinière (myélencéphale) est la partie du système nerveux central (névraxe) se

trouvant en dessous du tronc cérébral. Elle est contenue dans les vertèbres formant la colonne

vertébrale.

La moelle épinière est entourée tout au long de son trajet céphalo-caudal par une structure

osseuse qui la protège : le rachis. Celui-ci est constitué schématiquement d’un empilement de

vertèbres, unies par les disques intervertébraux qui sont souvent à l’origine de conflits avec

la moelle épinière ou avec les racines des nerfs spinaux, provoquant une symptomatologie

caractéristique.

Elle débute au niveau de la charnière, soit au dessus de l'émergence de la première racine

cervicale (atlas) et légèrement en dessous du trou occipital.

La moelle épinière émet, en regard des espaces intervertébraux, des prolongements

orthogonaux, les racines nerveuses (approximatif, voir plus bas). Ces racines, dorsales et

ventrales, fusionnent à l’extérieur du rachis pour former les nerfs périphériques. Elles sont

donc la voie de communication entre le SNC et le SNP, tout en étant considérées comme

appartenant au SNP.

Elle mesure en moyenne 1 cm de diamètre et 42 cm de longueur alors que le canal rachidien

mesure près de 70 cm de longueur. Ce dernier est donc plus long que la moelle qui s’achève à

hauteur de L1-L2, formant le cône terminal. A partir de ce niveau et jusqu’au cul-de-sac

dural, le canal rachidien ne contient plus que les racines nerveuses lombaires et sacrées et

constitue donc une zone de prédilection pour la ponction lombaire. Toutes ces racines

descendantes forment la queue de cheval.

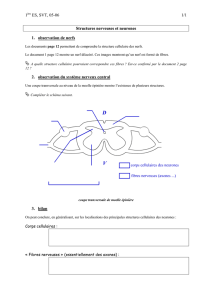

La moelle épinière, ainsi que l’ensemble du névraxe, est enveloppée par trois membranes qui

forment les méninges. De l’extérieur vers l’intérieur ce sont la dure-mère, l’arachnoïde et la

pie-mère. Un espace est laissé entre l’arachnoïde et la pie-mère, l’espace sous-arachnoïdien,

4

qui contient un liquide indispensable au trophisme du SNC : le liquide céphalorachidien

(LCR) ou liquide cérébrospinal.

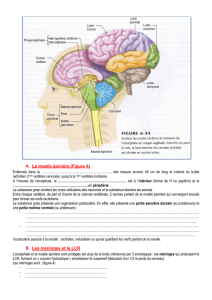

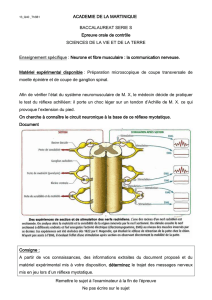

II/ Eléments morphologiques et embryologiques

Coupe sagittale de la colonne vertébrale :

Les repères classiques de la moelle épinière, utiles pour le dessin, sont C1, L1 et S2.

Les racines qui cheminent au travers d’un espace intervertebral empruntent

le nom de la vertèbre inférieure pour le segment cervical de la colonne

vertébrale (C5-C6 C6) et celui de la vertèbre supérieure pour les

segments thoracique, lombaire et sacré (L4-L5 L4).

La colonne vertébrale peut se diviser en cinq segments, selon ses courbures

normales dans le plan sagittal.

On parle de cyphose lorsque la colonne forme une concavité ventrale et de

lordose lorsque cette concavité est dorsale.

Au niveau thoracique, sacré et coccygien, les vertèbres forment une

cyphose, tandis qu’à l’étage cervical et lombaire, il s’agit d’une lordose.

La moelle épinière est la continuité du bulbe rachidien et naît, comme dit

précédemment, entre l’atlas et le trou occipital.

Lors de son trajet au sein du rachis, elle adopte les noms des segments de

la colonne en fonction de sa localisation.

Ainsi, la moelle cervicale précède la moelle thoracique puis la courte

moelle lombaire – suivie du cône terminal et de la queue de cheval.

Embryologiquement, le névraxe se développe à partir de trois disques primitifs, constitués, de

dehors en dedans, par les trois tissus fondamentaux : ectoblaste, mésoblaste et endoblaste.

Parallèlement, le mésoblaste para-axial subit une métamérisation ; les sclérotomes issus de

chaque segment, individualisés par ce processus, se juxtaposent progressivement et forment la

colonne vertébrale.

Il s’ensuit une alternance de tissus denses (vertèbres) et de tissus clairs à l’origine des espaces

intervertébraux.

Les sclérotomes sont associés à d’autres parties du métamère qui lui apportent des éléments

vasculaires et un contingent du système nerveux périphérique.

Vue de profil, une demie vertèbre est grossièrement constituée d’un corps vertébral, d’un

pédicule, d’une apophyse (ou processus) transverse et d’une apophyse épineuse (épine),

inclinée vers le bas et palpable sur le dos.

5

Chaque vertèbre (hormis l’atlas et les vertèbres sacro-coccygiennes) s’articule avec ses

voisines par les apophyses articulaires. Les articulations inter-vertébrales, formées par les

apophyses articulaires inférieures de la vertèbre supérieure et les apophyses articulaires

supérieures de la vertèbre inférieure, sont des articulations synoviales planes (arthrodies), qui

permettent une certaine mobilité.

Une autre articulation se retrouve entre les vertèbres, l’articulation des corps vertébraux.

Cette symphyse unit deux corps vertébraux successifs au moyen d’un fibro-cartilage : le

disque intervertébral. Cet élément est bien connu des cliniciens pour sa richesse

pathogénique. Constitué d’un matériau hétérogène, sa saillie dans le canal rachidien

comprime son contenu et provoque la douleur de la hernie discale. L’étiologie de cette

physiopathologie est complexe et reste en grande partie à être caractérisée.

La composante nerveuse de la colonne vertébrale, la moelle épinière, est quant à elle continue.

Sa particularité réside dans le fait qu’elle projette, à chaque étage correspondant aux

métamères embryologiques, les racines dorsales et ventrales d’un nerf spinal. Ces racines,

symétriques par rapport à l’axe de la moelle, se singularisent en face du disque intervertébral

dans une zone nommée émergence radiculaire. Elles cheminent ensuite à coté de la moelle

épinière dans le canal latéral où elles sont particulièrement vulnérables à la compression d’un

disque pathologique. Elles quittent le rachis et le canal rachidien en traversant le foramen de

conjugaison, espace libre compris entre deux pédicules.

Ces racines sont ainsi la partie la plus proximale du système nerveux périphérique. Les

signaux efférents, tels que les commandes motrices, transitent par la racine dorsale tandis que

les signaux afférents – principalement la sensibilité – empruntent la racine ventrale. Ces voies

permettent donc au SNC de traiter et d’organiser les informations.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

1

/

25

100%