Feuille VIII-3 Chap. 8 : L`APPORT DE LA PHYSIQUE AU

Feuille VIII-3 Chap. 8 : L’APPORT DE LA PHYSIQUE AU DIAGNOSTIQUE EXERCICES

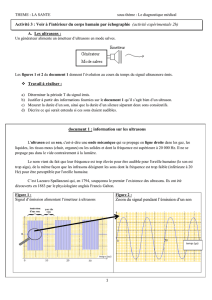

Doc. 6 : PRATIQUER UNE DEMARCHE EXPERIMENTALE POUR COMPRENDRE LE PRINCIPE DE

L’ECHOGRAPHIE. 1- L’échographie est une technique qui utilise des salves ultrasonores.

Mesurons la vitesse de propagation des ondes sonores dans

l’air.

Exp. 1 : Un émetteur E envoie des salves ultrasonores vers un récepteur

R placé en face de lui à une distance d mesurée à l’aide d’une règle

graduée tous les centimètres. A l’aide d’un oscilloscope numérique, on

visualise les signaux correspondant à l’émetteur (en haut) et au récepteur

(en bas). La sensibilité horizontale est de 1,00 ms/div et les sensibilités

verticales sont respectivement de 5,00 V/div pour E et 20,0 mV/div pour

R.

a. Pourquoi les deux signaux sont-ils décalés sur l’oscillogramme ?

b. Déterminez la durée correspondant à ce décalage.

c. Déduisez-en la vitesse Cson des ondes sonores dans l’air.

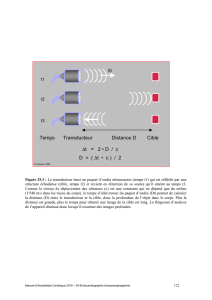

2- L’échographie est une technique qui utilise une sonde comprenant un

émetteur et un récepteur de salves ultrasonores disposés côte à

côte.

Exp. 2 : On place E et R côte à côte et on déplace l’ensemble devant une boite (voir

schéma) en carton dans laquelle on a déposé un obstacle en carton.

a. Observer et interpréter l’évolution de l’oscillogramme.

b. Comment l’analyse du temps que mettent les ultrasons pour revenir à l’émetteur

renseigne sur la position du bébé ? Donner une relation mathématique.

c. Quels problèmes restent encore à résoudre pour comprendre le fonctionnement

de l’échographie ?

3- Exp. 3 : on réalise l’expérience schématisée ci-contre en interposant différents

obstacles : carton, tissu, laine de verre.

a. Quel est l’objectif de cette expérience ? Conclure.

b. Schématiser un dispositif expérimental permettant d’étudier les propriétés de

réflexion des ondes ultrasonores des milieux étudiés précédemment. Réaliser

l’expérience et conclure.

4- Comprendre l’imagerie par échographie.

Au cours d’une échographie, un système informatique analyse les signaux fournis par la sonde. Deux informations

sont exploitables :

- le temps mis par l’onde pour faire l’aller-retour entre la sonde et l’organe exploré ;

- l’amplitude du signal réfléchi.

La plupart des échographies sont en nuances de gris allant du noir au blanc. Les amplitudes les plus importantes des

ondes réfléchies sont codées en blanc, les plus faibles sont codées en noir. Les nuances de gris correspondent à des

amplitudes intermédiaires. L’amplitude du signal dépend des milieux rencontrés. Chaque fois qu’un faisceau d’ultrasons

rencontre une interface, c’est-à-dire un

changement de milieu de propagation,

une partie des ultrasons est réfléchie.

La proportion d’ultrasons réfléchis est

faible au niveau d’une interface entre

deux tissus mous (6% pour l’interface

foie-rein), importante (40%) au niveau

d’une interface tissus mous-os, et

quasi totale au niveau d’une interface

tissus mous-air.

Les fréquences des ondes ultrasonores sont choisies en fonction de la zone à visualiser. Les ondes basses

fréquences sont moins atténuées et pénètrent plus profondément dans les milieux. Par exemple à 5 MHz, on peut

explorer des zones jusqu’à 12 cm de profondeur alors qu’à 10 MHz, on atteint seulement 6 cm.

a. Quelles sont les deux informations nécessaires pour construire une image échographique ?

b. Quels sont les types d’interface qui apparaissent blanches, noires ou grises sur une échographie ?

c. Lors d’une échographie, pourquoi est-il nécessaire de mettre du gel entre la sonde et la peau ?

d. Quelle est, en Hz, la fréquence de l’ultrason 5 MHz ? La fréquence des ultrasons a-t-elle une importance lors

d’une échographie ? Expliquez.

R

d = 1,00 m

E

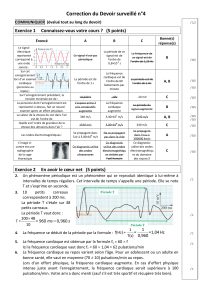

EXERCICE 1 : COUP DE CŒUR

Voici trois électrocardiogrammes :

1. Ces électrocardiogrammes sont-ils périodiques ?

Justifier.

2. Traduire les symptômes de la tachycardie

ventriculaire en termes de valeur maximale du

signal, de fréquence et de période de

l’électrocardiogramme.

3. Sachant que la feuille défile à 2 carreaux par

seconde, déterminer, pour le cœur normal :

a. la période cardiaque ;

b. la fréquence du rythme cardiaque en hertz ;

c. la fréquence du rythme cardiaque en

battements par minute.

EXERCICE 2 : DES SIGNAUX ELECTRIQUES

1. Les enregistrements ci-contre correspondent-ils à des tensions

périodiques ?

2. Reproduire, pour les tensions périodiques, le motif qui se répète

périodiquement.

3. Pour chaque tension périodique, déterminer :

a. la période ;

b. la fréquence en hertz ;

c. la tension maximale et la tension minimale.

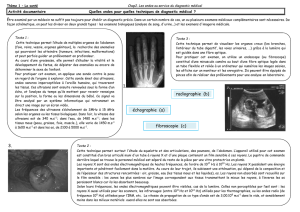

EXERCICE 3 : UTILISATION DE PRODUITS DE CONTRASTE POUR LES RADIOGRAPHIES.

L'image radiographique est créée par la différence d'opacité des tissus aux rayons X. Le corps est composé de tissus

dits "mous", qui transmettent beaucoup les rayons X (comme la peau, la graisse, les muscles), et de tissus plus

opaques (les os, essentiellement).

Pour obtenir une image de tissus ou d'organes n'ayant pas une opacité bien différente des tissus environnants, on

utilise un produit de contraste. C'est le cas pour l'imagerie des vaisseaux sanguins. Par perfusion, on injecte dans le

sang du patient de l'iode qui a la propriété d’absorber les rayons X. On pourra ainsi obtenir une image contrastée

permettant de distinguer les vaisseaux du reste des tissus mous autour.

1. Expliquer pourquoi les rayons X seuls ne permettent pas de distinguer correctement les vaisseaux sanguins.

2. Quelle propriété de l’iode permet de résoudre ce problème ?

3. Pourquoi injecte-t-on l’iode dans le sang du patient et ne lui donne-t-on pas en gélule par exemple ?

Feuille VIII-3 Chap. 8 : L’APPORT DE LA PHYSIQUE AU DIAGNOSTIQUE EXERCICES

DEVOIR :

1) Texte fréquence et Produit de contraste

2) Lecture oscillo signal périodique et ses caractéristiques

3) Echographie

4) Démarche expérimentale : écrire un protocole pour répondre à une question, faire un schéma

1

/

3

100%