Elements scientifiques issus des connaissances, nécessaires à la

ANALYSE DE PRATIQUES LYCÉES 2015-2016 :

L’ÉVALUATION AU SERVICE DES PROGRÈS DES ÉLÈVES J2

Produire des exercices de remédiation aux compétences non acquises

Constitution du groupe et nom des lycées :

Flavy Boulanger, Valérie Delmotte, Jean-François Paillard, Sandrine Robillard, Lycée Anguier EU

Niveau concerné : Terminale S

Thème du programme : Immunologie

Exercice 2 de remédiation proposé – Elements scientifiques issus des connaissances, nécessaires à la

construction du raisonnement

Comment je trie, dans mon cours (= dans les connaissances), les informations nécessaires pour répondre

à cette problématique ?

Lors d’une première infection par un virus comme celui de la grippe, l’organisme déclenche une réponse

immunitaire qui permet l’élimination de ce virus.

Expliquez les mécanismes qui conduisent l’organisme infecté par un virus à produire, en grand nombre,

des cellules immunitaires efficaces dans la défense contre ce virus.

Vous n’aborderez pas les mécanismes de la destruction des cellules infectées, comme du virus lui-même.

Votre réponse structurée, comportera une introduction, une conclusion, et un développement illustré par

des schémas appropriés, dont, obligatoirement un, montrera la coopération cellulaire indispensable.

DOC à disposition :

- le cours en version numérique (hors schémas)

- en jaune: compréhension de la problématique

1. Surligner à l'écran les informations qui vous semblent utiles à la résolution de cette problématique (20

minutes) = les connaissances à écrire sur le brouillon.

2. Echanger votre poste avec un camarade et avoir un esprit critique qu'e à ses choix (barrer des infos

surlignées et/ou surligner des infos d'une autre couleur). (15 minutes)

3. Mettre en commun les informations pour construire la grille de correction du sujet. (15 minutes)

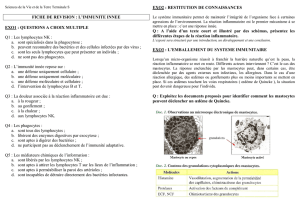

Chapitre 1

La réaction inflammatoire,

un exemple de réponse innée

Immunité innée : définition

Capacité à maintenir l’intégrité de l’organisme ne nécessitant pas d’apprentissage.

L’immunité innée :

- répandue dans tout le monde vivant,

- génétiquement héritée,

- et très conservée au cours de l’évolution.

Elle est présente au moins depuis la naissance, immédiate, permettant la reconnaissance de

presque tous les microorganismes.

Fait appel à des outils= effecteurs existant l’avant l’exposition à un trouble comme l’atteinte des cellules

(coupées, brûlées…), une infection, un cancer. Ex : les phagocytes ;

Ex de réaction de l’immunité innée : la phagocytose. Mais aussi :

Inflammation : ensemble des réactions se produisant sur le lieu irrité ou perturbé par un agent

pathogène (= qui rend malade).

4 Symptômes stéréotypés de la réaction inflammatoire : rougeur, chaleur, gonflement, douleur.

PB 1 : A l’échelle des tissus, comment des leucocytes divers sont-ils arrivés sur le site et en

nombre ?

Des cellules immunitaires tissulaires mobiles, appelées sentinelles : mastocytes, cellules

dendritiques et certains macrophages sont capables de reconnaître des éléments potentiellement

dangereux grâce à la présence en surface de récepteurs membranaires de l’immunité innée, codés

génétiquement. Ceux-ci permettent d’identifier des motifs moléculaires communs à de nombreux

pathogènes : bactéries, champignons, virus, toxines et cellules modifiées de l’organisme.

Ces sentinelles devenues immobiles libèrent alors des médiateurs chimiques de l’inflammation

variés comme l’histamine, le TNF, des chimiokines. Ces molécules aux effets variés : vasodilatateur,

attractif, ou activateur vont agir sur des leucocytes et permettre que :

- Les monocytes et granulocytes arrivés en nombre traversent les vaisseaux sanguins : c’est la

diapédèse, et parviennent ainsi jusqu’au site atteint,

- les monocytes se différencient en macrophages.

NB : Les leucocytes ne se multiplient pas sur place.

Résolution PB1 : Des cellules immunitaires sentinelles peuvent détecter une anomalie grâce à leurs

récepteurs membranaires de l’immunité innée et alors libèrent des médiateurs chimiques de

l’inflammation qui attirent d’autres leucocytes capables de diapédèse et provoquent les symptômes de

l’inflammation.

PB 2 : Comment les leucocytes présents rétablissent l’intégrité de l’organisme ?

Il faut éliminer le trouble ? Phagocytose : étapes ?

4 étapes au cours de la phagocytose : schéma

Les cellules phagocytaires : les macrophages, les granulocytes et les cellules dendritiques adhèrent à

l’élément causant le trouble, l’ingèrent, le digèrent, puis rejettent les déchets.

A l’issue de la phagocytose, des macrophages et cellules dendritiques émettent à leur surface des

fragments protéiques d’intrus associés à leurs propres marqueurs membranaires du Complexe Majeur

d’Histocompatibilité. Ces cellules présentatrices d’Ag CPA se déplacent alors vers les organes lymphoïdes

secondaires, comme les ganglions, où elles vont alerter des cellules dendritiques et des lymphocytes T,

préparant le déclenchement de l’immunité adaptative.

Ag= toute substance capable de provoquer une réaction immunitaire adaptative = très spécifique.

Réponse PB2 : Alors que les phagocytes assurent l’élimination du trouble, certains peuvent devenir au

besoin des cellules présentatrices d’Ag auprès de lymphocytes pour débuter une réponse adaptative dans

les organes lymphoïdes secondaires.

Construction commune d’un schéma-bilan du thème sur 1 page A3

PB3 : Comment faire quand la réaction inflammatoire est gênante ?

ex

Aspirine, ibuprofène

cortisone

lieu d’action

Dans cellule sentinelle (=inflammatoire)

Mode d’action 1

Empêche formation de la prostaglandine, à l’origine vasodilatation, fièvre

et douleur.

Mode d’action 2

Limite la synthèse de chimiokines, réduit

perméabilité vasculaire et stimulent la

phagocytose.

Effets secondaires à long

terme

Accidents gastriques,

ulcères, Hémorragie

difficilement arrêtée

Augmentation du taux de glucose sanguin,

accroissement de la rétention d’eau et ions

sodium, élimination accrue d’ions potassium

Réponse au PB 3 : L’utilisation appropriée de médicaments anti-inflammatoires réduit la production de

prostaglandine intervenant dans tous les symptômes stéréotypés de l’inflammation, devenus gênants à

long terme.

Vu au chapitre 1 : Réaction inflammatoire :

- Innée

- rapide : réglé en quelques jours

- utilise outils déjà présents avant la rencontre avec l’anomalie

Mais si elle est insuffisante, elle prépare aussi réaction adaptative.

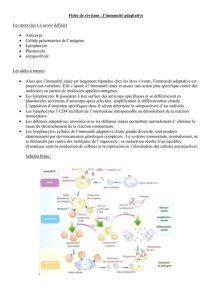

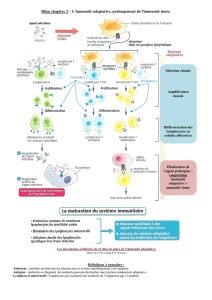

Chapitre 2

L’immunité adaptative, prolongement de l’immunité innée

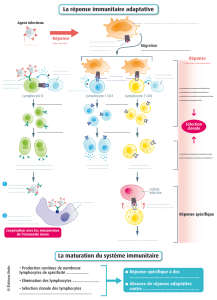

L’organisme infecté produit et libère au cours d’une réaction tardive et lente des anticorps Ac :

molécules protéiques globuleuses, appelées aussi γ globulines ou immunoglobulines Ig = IGG, spécifique

d’un Ag.

= Ac n’existaient pas avant la rencontre avec cet Ag.

Donc la présence d’Ac dans un sérum témoigne d’une rencontre avec un Ag. On parle de

séropositivité à cet Ag = individu immunisé.

Détectée par différentes techniques. Ex : test, Elisa, ouchterlony, Western blot … l’électrophorèse

sépare les protéines du sérum.

PB1 : Comment des Ac participent-ils de façon adaptative à l’élimination d’un virus libre dans le sang ou

la lymphe ?

PB1.1 : Travail maison : Comment les anticorps permettent-ils l’élimination d’un virus ?

poly à coller

On appelle Ag = molécule libre ou fixée sur une cellule qui déclenche une réaction immunitaire

adaptative.

Quand un anticorps se fixe à un Ag, viral par exemple, il se constitue une structure, appelée

complexe immun insoluble : l’Ag est alors immobilisé. Comme les phagocytes peuvent fixer le complexe

grâce à un récepteur à Ac, la phagocytose est facilitée.

PB1.2 : Comment expliquer la spécificité des Ac pour un Ag donné ? sur poly

- « 4 chaînes »

- Rastop : forme de Y, 2 longues, 2 courtes, Ag fixé à 1 extrémité où 1 chaîne et 1 longues associées,

Chaines identiques 2 à 2, 1 partie commune à tous les Ac sur chaînes longues comme courtes.

2 sites identiques de fixation à l’Ag, différents d’un Ac à un autre = spécifique

PB1.2 : Comment expliquer la spécificité des Ac pour un Ag donné ?

image Ac avec Rastop, puis texte sur les Ac

schéma d’anticorps.

PB 1.3 : Comment expliquer la formation d’Ac spécifiques ?

Les LB possèdent à leur surface des Ac membranaires, reconnaissant un Ag spécifique. Lorsqu’ un

récepteur membranaire de LB fixe spécifiquement un Ag, on dit que le LB a été sélectionné. Après cette 1e

étape s’en suivent 2 autres :

- Le LB se multiplie en un clone (105 à 1 million) : on dit qu’il y a amplification clonale.

- Ces LB se différencient respectivement en plasmocytes = cellules sécrétrices d’Ac (5000 Ac id par s)

spécifiques à l’Ag qui a sélectionné le LB et en LB mémoire à longue durée de vie. Il y a

différenciation clonale.

schéma phagocytose d’un complexe immun

ex 2a Schéma test Elisa

Réponse PB 1 : Grâce à leurs 2 sites de fixation à l’Ag spécifiques, des Ac, sécrétés par des plasmocytes

spécifiques, provenant de LB sélectionnés, clonés et différenciés immobilisent l’Ag dans un complexe

immun qui facilite la phagocytose

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%