Quand les "nissarts" défendent l`identité culturelle du pays niçois

Quand les "nissarts" défendent l'identité

culturelle du pays niçois.

Sources : Le Monde - Novembre 2002

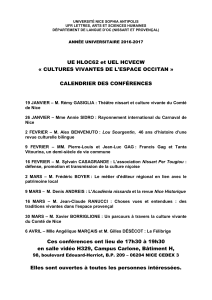

Des intellectuels et des associations se battent pour sauver un patrimoine longtemps méconnu, tout en

s'ouvrant sur l'Europe. Aujourd'hui, 300 étudiants apprennent la langue et s'initient à la culture régionale et

un conseil culturel pour le comté de Nice va voir le jour.

Nice (Alpes-Maritimes) de notre correspondant.

Plus de cent quarante ans après son rattachement à la France, des intellectuels et des associations de l'ancien

comté de Nice s'emploient à affirmer de nouveau, avec vigueur, une identité régionale qu'ils jugent ancrée

dans son patrimoine, bien au-delà du folklore. Les défenseurs de cette identité auront attendu l'an 2000 pour

obtenir le classement officiel du niçois – le nissart, dans la langue locale, dont ils ont repris le nom pour se

qualifier eux-mêmes – parmi les langues régionales de France : il y a quelques années encore l'identité

niçoise n'était guère prise en compte dans les milieux universitaires et politiques. Même si "l'identité niçoise,

comme le précise l'historien Hervé Barelli, est bien vivante car portée par le peuple qui la vit

quotidiennement sans soupçonner son originalité".

Il y a sept ans, une poignée d'étudiants ont commencé à se battre avec enthousiasme et persévérance pour la

préservation de la langue et de la culture niçoise. Ils ont maintenant le renfort d'associations et

d'universitaires.

L'histoire commence en I996. Jean-Marc Giaume, 30 ans, est un "enfant du pays" amoureux du terroir de ses

ancêtres. Chercheur en histoire, vice-président de l'université de Nice - Sophia-Antipolis, il parvient à

regrouper les différentes associations (une trentaine) qui préservent traditions et cultures du comté de Nice

au sein d'une Fédération des associations du comté de Nice, qu'il préside encore aujourd'hui : "Nous avons

pris conscience que si des Niçois ne se mobilisaient pas, notre héritage culturel, notre patrimoine allaient

disparaître. Le niçois est une langue à part entière. Il a sa grammaire, sa littérature, une longue et riche

histoire."

Le premier objectif que s'assigne la fédération est d'obtenir la création d'un département langues et cultures

régionale au sein de l'université. La tâche n'est pas mince. Au départ, le projet provoque quelques railleries.

Faisant fi de ces critiques, les associations, désormais unies, ne cessent de harceler élus, ministres,

administrations à coups de pétitions, de missives. Ils multiplient aussi les conférences consacrées à la culture

niçoise.

Première victoire – historique – le 5 novembre 1999 : sollicité depuis des années, le conseil de gestion de la

faculté de lettres vote ce jour-là, à l'unanimité, la création d'un département de langues et cultures régionales.

L'initiative est en phase avec la volonté de l'Etat de promouvoir les langues régionales. Des départements de

ce type existent dans d'autres universités comme Rennes, Corte, Strasbourg. Pour la première fois, du DEUG

au doctorat, le nissart a droit de cité. Aujourd'hui, 300 étudiants sont inscrits sur l'ensemble de la filière, et

400 lycéens passent les épreuves de niçois du bac.

Ce mouvement identitaire, éloigné de l'image du tambourinaire en costume d'époque, s'est concrétisé par le

succès, fin avril, d'un colloque qui s'est tenu à la faculté de lettres de Nice : 3000 personnes ont assisté aux

quarante conférences données par des chercheurs et historiens autour du thème "Le Comté de Nice. De la

Savoie à l'Europe. Identité, mémoire et devenir". Ce colloque a débouché sur la création d'un Conseil

culturel pour le comté de Nice.

Cet organisme, composé de 72 membres, sera définitivement mis en place à la fin décembre. Il aura pour

mission de lancer des programmes de "développement durable" dans le domaine culturel et de fournir une

aide aux petites communes. "Le conseil aura pour rôle prioritaire, souligne Jean-Marc Giaume, de sauver de

l'oubli et de la destruction des pans entiers de notre mémoire, menacés en raison d'un exode rural qui a vidé

nos campagnes."

Cette vaste tâche va de la restauration de chapelles rurales à la conservation des rites et traditions dans les

vallées de l'arrière-pays. "Si de grands efforts ont été déployés pour sauver le patrimoine monumental,

comme les églises, il reste encore beaucoup à faire en créant en particulier des petits musées de terroir qui

soient de vrais conservatoires des pratiques culturelles anciennes", ajoute le professeur d'anthropologie Jean-

Pierre Jardel, qui a participé au colloque d'avril.

Le Conseil culturel ne se cantonnera pas aux limites de son territoire. Il entend également être l'interlocuteur

d'une Europe qui met notamment en place des programmes de développement culturel dans les régions. "Le

comté de Nice, en raison de sa position géographique, possède des atouts sur les plans économique et

culturel. A condition qu'il sache s'ouvrir sur l'Italie et la Suisse, comme il l'a fait par le passé", a affirmé en

avril Daniel Thérond, chef de la division du patrimoine culturel du Conseil de l'Europe.

Bien avant 1860, date du rattachement du comté à la France, les bergers de Tende et de La Brigue, dans les

Alpes-Maritimes, avaient ouvert, à leur manière, la voie européenne : "Pour suivre leurs moutons dans les

transhumances vers la plaine du Pô, puis pour les vendre sur les ports de Nice, les bergers, qui savaient à

peine lire et écrire, parlaient quatre langues – le brigasque, le piémontais, le nissart et le français", indique

Jérôme Magail, chercheur en anthropologie à Nice.

Les "nissarts" ont obtenu en 2000 la création d'une licence en langues et cultures régionales-langues d'oc,

qui mène au concours du Capes. Ils se lancent aujourd'hui dans le combat suivant: la création d'un centre de

formation au Capes de langues d'oc à l'institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) de Nice.

Dans un courrier du 25 juin, Jacques Chirac, sollicité par la Fédération des associations du comté de Nice,

s'est déclaré "sensible à la démarche". Quel qu'en soit le résultat, les "nissarts" auront œuvré avec obstination

pour préserver leur culture. Peut-être, tout simplement, comme l'a écrit Ralph Schor, professeur d'histoire

contemporaine à Nice, car "les Niçois sont restés eux-mêmes sans se tenir à l'écart du monde. Leur

sentiment d'appartenance n'implique nulle agressivité. L'identité ne se confond pas avec un repli exclusif et

amer"

Paul Barelli

---------------------------------------------------------------------------------

Eléments de bibliographie

Actes du colloque "Les destins niçois", introduction de Ralph Schor (Les Cahiers de la Méditerranée, 1997).

Du même auteur, Anthologie des écrits du Comté de Nice (Editions Serre, 1990).

Histoire de l'identité niçoise, Hervé Barelli et Roger Rocca (Ed. Serre, 1995).

Nice cent ans, 1860-1960,Jean- Paul Potron (Ed. Gilletta, 1998).

Histoire de Nice et son Comté, André Compan (Serre, 1990).

Histoire de Nice et de son Comté, Tristan Roux (Gilletta-Nice Matin 2001).

Revues : Nice historique, édité par l'Académia-Nissarda, depuis 1898 ; Lou Sourgentin,depuis 1970.

1

/

2

100%