Le marché de l`Etat à l`heure de la mondialisation

Comprendre l’économie – Cesha80 1999

1

Comprendre l’économie

Le marché de l’Etat à l’heure de la mondialisation

Première partie. L’économie de marché.

I. La genèse.

Naissance de marché.

Paradis terrestre = image construite en miroir des contraintes qui étreignent notre vie réelle. (= un

désir à atteindre pour l’homme)

Mais cette quête n’est pas une partie de plaisir pour l’homme, qui vit dans un système de rareté.

(càd que tout n’est pas aussi abondant ou aussi aisé à obtenir...)

L’homme va donc s’adapter à la nature. Il va vivre en société et développer des processus

intelligents d’adaptation à la nature. Sociétés de taille réduites (nourriture --, pas de métiers), auto-

subsistantes.

Même très simples, le système éco. est déjà dans ces sociétés ce qu’il

restera : une organisation à la fois technique et sociale... tout ça pour

subvenir à leurs besoins.

Mais l’adaptation a ses limites : l’ingéniosité de l’homme lui permet de se dire : mettre la nature à

son service paraît plus simple que de s’y adapter. => Domestique la nature. Les besoins se

développent à mesure que les techniques se complexifient.

Naissance des métiers et de la monnaie : impossible à une seule personne de posséder toutes

les techniques, connaissances. Avec la naissance des métiers, l’interdépendance et l’échange...

Evolution du transport => concurrence (artisans & entrepr.) => Naissance des marchés (rencontres)

=> création de la monnaie (facilite le partage de, par ex. : une vache...)

Besoins et techniques complexes, sans cesse plus complexes,

spécialisation des productions, échanges nécessaires, monnaie facile,

marchés : l’éco. dite de marché est née.

(Personne ne l’a inventée. Elle est née naturellement de l’évolution des sociétés, de l’ingéniosité

des hommes, de leurs désirs, de leur recherche du profit.)

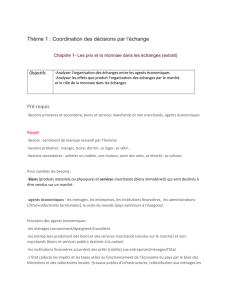

Fonctionnement du marché des biens.

Deux agents économiques : marchands et consommateurs.

Offre = quantité de produits proposée sur le marché (+ ou – abondante).

Demande = quantité de produits désirée sur le marché.

Le marché existe quand :

- 2 agents d’intérêt différent s’accordent : acheteur-vendeur, prêteur-

emprunteur, employeur-employé ;

- cet accord détermine des prix et des quantités échangées en fonction

de l’offre et de la demande des produits concernés.

Comprendre l’économie – Cesha80 1999

2

Du marché au caddie : l’existence actuelle des supermarchés ne permet plus le marchandage.

L’offreur fixe sont prix : 1° il connaît le coût de fabrication de son produit. 2° il observe le prix

pratiqué par ses concurrents. 3° il détermine sa marge de bénéfice, le gain net sur la vente de son

produit.

Le marché n’est donc plus un lieu réel sur lequel des quantités de biens

sont échangées à prix discuté entre un acheteur et un vendeur mais un lieu

fictif intégrant une offre et une demande globalisées, résultat de nos micro-

décisions personnelles.

(Les conso. disposent cependant d’un pouvoir d’orientation du marché par nos choix d’achats.)

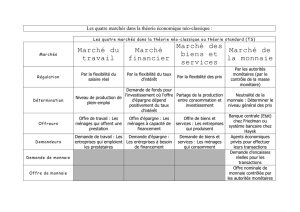

Le marché ne concerne pas que les biens.

- Le marché des services : on appelle activités de service toutes les activités économiques qui ne

produisent pas de biens mais offrent des compétences à la société. Les services, au sens large du

terme, constituent aujourd’hui la plus grande partie du revenu national. (les vedettes font gagner plus

d’argent que les cadres des industries traditionnelles...)

- Le marché bancaire : pour se prémunir contre les aléas du futur, l’homme stocke, c’est

l’épargne. D’autre part, les sociétés ont besoin d’argent pour fonctionner. Le système bancaire est

né de cette idée qu’il fallait reinjecter dans le circuit économique cet argent dormant pour favoriser

l’investissement et la consommation. Le taux d’intérêt détermine alors la rémunération de l’argent

placé. Il est le prix de l’argent sur le marché bancaire. Pour emprunter de l’argent, le taux d’intérêt

(dit débiteur) sera plus élevé. La différence entre taux d’intérêt créditeur et débiteur est appelée

“marge d’intermédiation”.

- Le marché des capitaux : on appelle capital tout bien ou toute somme d’argent investi, c’est-à-

dire qui n’est pas destiné directement à la consommation mais à rendre la production plus abondante

ou plus aisée. Attention, c’est terme très souvent mal utilisé... La voiture d’un taxi-man est de toute

évidence un capital technique, un bien d’investissement. La voiture de papy est un bien de

consommation.

Capital et sociétés : pour démarrer et pour fonctionner avant qu’elle soit rentable, une société a

besoin d’un capital plus ou moins élevé selon l’activité de celle-ci. Ce capital est réparti entre les

actionnaires, qui détiennent un certain nombre de parts sociales ou d’actions de la société, en fonction

de leur investissement. Ces parts peuvent être nominatives (SPRL) ou anonymes (SA). L’achat

d’une action implique la possession d’une partie du capital financier de cette entreprise. Elle

apporte de l’argent à son possesseur, appelé dividende. Cet argent permet à l’entreprise de produire

au mieux, d’acheter du capital technique ou du capital financier dans d’autres entreprises... L’action

représente aussi une partie du pouvoir de décision (pouvoir qui décide des grandes orientations que

l’entreprise doit suivre, et délègue des pouvoirs aux gestionnaires) dans la société.

- La Bourse = le marché des actions : passé une certaine taille, une société peut avoir besoin de

capitaux très importants, elle décide alors de mettre en vente ses actions en Bourse. C’est donc le

marché des actions où les sociétés et les particuliers peuvent y acheter ou y vendre des actions. Les

prix des actions, son cours, sa cotation, monte et descend en fonction de l’équilibre offre-demande.

Pourquoi une action est-elle bien cotée ?

1°

En fonction des critères objectifs liés à la société elle-même : bon chiffre d’affaires, bonne

rentabilité, bon dividende...

2°

En fonction de facteurs extérieurs : action libellée dans une monnaie stable, contexte socio-

politique du pays d’accueil, climat international favorable (croissance économique)...

3°

En fonction d’éléments plus irrationnels : rumeurs, pressentiments...

Tous ces facteurs vont contribuer à gonfler la demande pour cette action alors que peu de

détenteurs voudront s’en séparer. Le cours monte. S’il monte trop = action surévaluée. Le

mouvement peut alors s’inverser : action trop chère pour les acheteurs, génial pour les détenteurs qui

voudront alors la vendre => le cours chute => action sous-évaluée. Phénomène appelé effet “yo-

yo”.

- Et la spéculation ? Le spéculateur essaie de prévoir l’évolution du cours d’une action, pour

Comprendre l’économie – Cesha80 1999

3

acheter bas et revendre haut. L’effet yo-yo du cours des actions est très propice à ce jeu. Il va

d’ailleurs l’amplifier. Aujourd’hui, la spéculation a son terrain privilégié sur les marchés internationaux

des monnaies où s’échangent plus de mille milliards de dollars.

- Le marché du travail : le mécanisme de l’ajustement offre-demande agit aussi sur ce marché.

Ayant une capacité de travail, avec des compétences variées, nous offrons du travail, nous

demandons de l‘emploi. Mais beaucoup de travailleurs ayant la même qualification pour peu d’emploi

conduit à un revenu faible, à l’inverse une personne ayant la qualification demandée pour beaucoup

d’emploi aura un revenu supérieur...

Comment définir une économie de marché ?

Une économie de marché est une économie où les prix et les quantités produites ou

échangées (biens, services, crédit, capitaux, travail,...) dépendent pour l’essentiel de la

confrontation des offres et des demandes décentralisées.

(On opposait traditionnellement l’économie de marché à l’économie planifiée, dans laquelle les décisions relatives aux

quantités produites et échangées étaient centralisées au niveau de l’Etat.)

Capitaliste ou libérale ?

L’économie de marché est parfois appelée “économie capitaliste”, puisque le rôle du capital, sa

détention, sa structuration, son accroissement sont essentiels. D’autres la nomment encore

“économie libérale”, insistant sur la liberté de choix que génère le marché, par contraste avec le

caractère contraignant d’une planification centrale.

Ces expressions ne sont pas dépourvues de connotation idéologique. Economie “capitaliste” pour

les tensions, les rapports de force que génère l’accumulation de capital, c’est un terme engagé,

marquant une hostilité. (Utilisé par les marxistes). Economie “libérale” pour insister sur la valeur de

liberté qui l’emporte sur celle d’égalité et de fraternité. (Eco. Planifiée)

Notre économie est un système (Schéma vu au cours), composé d’unités de comportement

(consommateurs, producteurs, système bancaire,...) qui concluent des marchés. Il en résulte des flux

(monétaires et réels). L’utilisation de facteurs de production engendre des coûts pour l’entreprise,

qui sont des sources de revenus pour les ménages. Ces ménages dépensent une partie de leurs

revenus sur le marché des produits et procurent ainsi des recettes aux entreprises, l’autre partie des

revenus étant épargnée (utile car permet le financement des investissements ou de la consommation

à crédit). La boucle est bouclée !

Deux maladies de l’économie de marché : le chômage et l’inflation.

Ce sont des maux qui dérèglent la mécanique du système.

- Le travail de l’homme => travail de la machine => Surproduction => Marché plus capable

d’absorber ce qui est produit => réduction du personnel dans les entreprises.

Le passage homme => machine et l’évolution technologique traduit une évolution qui est la cause

du chômage structurel (par opposition au chômage conjoncturel, dépendant des variations de la

demande). Le secteur des services s’est alors développé, réjouissant tout le monde (car moins

pénible et mieux payé). Mais depuis quelques années, le secteur des services est pris à son tour

dans la tourmente des rationalisations en raison de l’automatisation et des gains de productivité que

celle-ci permet (ex. : carte à puce contre plusieurs banquiers licenciés)

- L’inflation se manifeste par des hausses de prix (d’origine étrangère ou non. Par ex. : la hausse

du prix du pétrole. Les entreprises doivent alors augmenter leurs prix pour survivre. Cette

augmentation des coûts et des prix se répercute sur les dépenses des ménages. Le pouvoir d’achat

des ménages diminue donc. En Belgique, il existe un mécanisme d’indexation automatique qui

augmente les salaires proportionnellement à l’augmentation du prix d’un “panier de ménagère”.

L’inflation est un cercle vicieux. Une fois enclenchée, elle est difficile à juguler.

L’inflation galopante (ou hyper-inflation) peut aussi atteindre plusieurs centaine de pour cent

dans des circonstances de guerre ou de famine, où des produits de base manquent et où les prix

Comprendre l’économie – Cesha80 1999

4

augmentent fortement. S’en suit une augmentation des coûts des entreprises et donc des prix à

nouveau... le cercle vicieux est amorcé. Les effets sont dévastateurs, notamment sur le tissu social.

II. La monnaie.

Comprendre l’économie – Cesha80 1999

5

Brève histoire de la monnaie.

Elle permet de décomposer l’échange en deux parties : vente de biens contre monnaie et monnaie

contre achats de biens.

Au fil du temps, sa forme va évoluer : monnaie-marchandise, monnaie métallique, billet

convertibles en or = monnaie-papier. La monnaie devient fiduciaire, c’est-à-dire qu’elle n’est plus

convertible en or.

Les fonctions de la monnaie.

- Instrument de paiement et pouvoir libératoire.

- Une réserve de valeur car transformable rapidement en un service ou un bien.

- Une unité de compte (si elle est stable).

- Un instrument de politique économique dans les échanges entre pays.

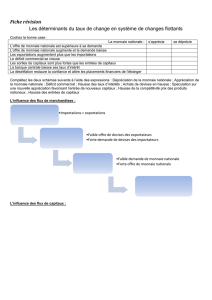

Dévaluation compétitive : pratique utilisée par un pays qui, en diminuant la valeur de sa monnaie

par rapport aux autres, voit les prix de ses produits vendus à l’étranger baisser. Il vend donc mieux à

l’exportation puisque à qualité inchangée et sans aucune restructuration, son produit est moins cher.

Par contre, les achats des produits étrangers deviennent plus chers et le volume des importations

devrait donc diminuer.

Balance commerciale : différence entre le total des exportations et le total des importations. Si

égale ou positive dans un pays, cela signifie que globalement, les échanges sont équilibrés et qu’il n’y

a donc pas d’argent qui quitte le pays.

Inconvénients de la dévaluation compétitive : 1er. Augmentation des produits importés : beaucoup

de pays doivent importer des matières premières pour pouvoir produire. 2ème. La hausse des prix des

produits importés oblige les entreprises à revoir les prix de leurs produits, diminuant ainsi le pouvoir

d’achat des ménages. 3ème. Une monnaie qui a moins de valeur est moins recherchée sur les

marchés. On cherche plus à la vendre qu’à l’acheter. Pour éviter la chute, on augmente les taux

d’intérêts. 4ème. L’augmentation des taux d’intérêts pèse aussi sur l’Etat, car lui aussi emprunte. Une

hausse de 1% signifie environ 20 milliards de FB de charges annuelles en plus pour l’Etat. 5ème. Les

concurrents étrangers vont être tentés de dévaluer eux aussi pouvant ainsi provoquer une spirale de

dévaluations compétitives en chaîne.

Dévaluation “forcée” : Il arrive parfois que des pays soient contraints de dévaluer leur monnaie.

Il ne s’agit pas ici d’une démarche volontaire de dévaluation. La dévaluation n’est ici que

l’entérinement des décisions prises sur le marché.

La monnaie stable : s’il en a la possibilité, un pays peut choisir de mener une politique monétaire

de stabilité, par exemple en s’accrochant à une monnaie forte (c’est le cas de la Belgique depuis

1990). Cette politique du franc fort comporte des avantages : taux d’intérêts très bas, inflation très

faible, importations meilleur marché… Par contre les adversaires de cette politique se sacrifie pour

pouvoir s’accrocher à des monnaies fortes.

La réévaluation : un pays peut, dans certaines situations, vouloir réévaluer sa monnaie. Les

conséquences de cette politique sont strictement à l’opposé de celles de la dévaluation compétitive :

1er. Exportations plus chères. 2ème. Importations moins chères. 3ème. Frein à l’inflation à moyen

terme. 4ème. Risque de ralentissement brutal de l’économie pendant la première période. Les gens

épargnent d’avantage, la consommation recule, les entreprises souffrent à cause de la chute de la

consommation et des difficultés à l’exportation.

III. L’internationalisation.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

1

/

20

100%