MARCHES ET FORMATIONS DES PRIX Chapitre 1 : Le

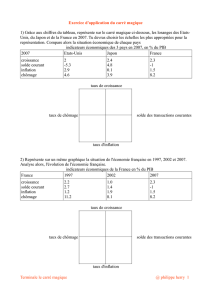

Taux de chomage : O% / Solde de la balance de paimeent : 0% /

Selon lui, une économie parfaite : 5% de croissance / an,

MARCHES ET FORMATIONS DES PRIX

Chapitre 1 : Le marché

1) Qu’est ce qu’un marché ?

Un marché peut être défini comme la confrontation des offres et des demandes de

produits, services, capital, travail considérés par les intervenants comme substituables

= interchangeables (même produit mais de marques différentes ou produits différents

mais répondants à un même besoin).

Sur le marché des biens et services :

- Offre de biens de la part des entreprises

- Demande de biens de la part des ménages

Exemple de service : le coiffeur.

Sur le marché des capitaux :

- Offre de monnaie de la part des banques

- Demande de monnaie de la part des ménages et entreprises

Sur le marché du travail :

- Offre de travail de la part des ménages

- Demande de travail de la part des entreprises

Sur le marché de l’emploi :

- Offre d’emplois de la part des entreprises

- Demande d’emplois de la part des ménages

Le marché a été à l’origine de l’échange économique.

1-1 ) Origines

Le marché des produits est né des inconvénients du troc : l’échange de produits

contre d’autres produits impliquait la confrontation de tous les produits envisageables

et la concordance des besoins.

Exemple : je suis menuisier, j’échange la chaise que j’ai faite aujourd’hui contre…

Avec le développement de la monnaie, de la production et des échanges

économiques, le marché a assumé une fonction supplémentaire : c’est le lieu ou sont

offerts les produits qui ne sont pas fabriqués dans le pays ou la région.

Ainsi, au Moyen Age, des foires se sont créées ou était apporté dans les grandes

villes ou à la frontière de plusieurs régions, une grande diversité de produits.

1-2 ) Importance actuelle

Les marchés ont ensuite été remplacés par des commerces individuels.

Puis la concentration commerciale a favorisé les regroupements et a créé le

« supermarché ».

Taux de chomage : O% / Solde de la balance de paimeent : 0% /

Selon lui, une économie parfaite : 5% de croissance / an,

Le marché traditionnel est resté vivace dans les pays moins développés.

Dans les pays arabes, le marché se présente sous la forme du « souk ».

Le marché peut exister pour d’autres biens que les biens de consommation : il

s’agit des foires-expositions ou salons (notamment pour les biens d’équipement).

Les halles de gros représentent des marchés ou sont confrontés les producteurs

et les distributeurs.

1-3 ) Définitions mercatiques

En terme de gestion commerciale, le « marché » désigne l’ensemble des

particuliers susceptibles d’utiliser le produit fabriqué par l’entreprise.

On parle de marché réel pour désigner les utilisateurs effectifs de la marque ou

du produit et de marché potentiel pour désigner les consommateurs susceptibles

d’être atteints par un effort de vente ou de prix.

Le marché désigne aussi la zone géographique couverte par le réseau de

distribution de l’entreprise (marché local, régional, national,…).

Dans la réalité, le marché de l’automobile n’existe pas, car le terme de marché ici

recouvre un ensemble de biens très hétérogènes. On parle donc de marchés (les

monospaces, les citadines,…). Pour chaque marché ainsi individualisé, l’identité des

offreurs et demandeurs changera.

2) Les constituants d’un marché

2-1 ) L’offre

L’offre est constituée par la quantité du produit (bien ou service) susceptible

d’être présentée sur le marché, à un prix déterminé, par les producteurs.

La courbe d’offre, déterminée en mettant en abscisses les quantités et en

ordonnées le prix unitaire, présente une allure caractéristique, ascendante vers la droite.

En effet, plus le prix de vente est élevé, plus les producteurs veulent accroitre

l’offre, pour gagner plus d’argent.

2-2) La demande

La demande est constituée par la quantité de produit susceptible d’être achetée

sur le marché, à un prix déterminé par les utilisateurs.

La courbe de demande d’un produit présente également une allure

caractéristique, descendante vers la droite (c’est à dire de peinte négative) : plus le prix

est élevé, moins la quantité sera importante.

Quantité

Prix

Taux de chomage : O% / Solde de la balance de paimeent : 0% /

Selon lui, une économie parfaite : 5% de croissance / an,

La réaction du consommateur à une variation de prix se mesure par l’élasticité-

prix : plus c’est cher, moins on achète !

Sauf exception... L’effet de snobisme constaté pour certains biens de luxe (plus

c’est cher, plus ça se vend !).

2-3 ) Le prix d’équilibre

Ce que veut un vendeur : vendre le moins cher possible

Ce que veut un acheteur : acheter le moins cher possible

Pour réussir à concrétiser une vente alors que les objectifs des deux parties sont

antinomiques, chacun doit tendre vers l’objectif de son partenaire, le prix du marché est

nommé prix d’équilibre.

Le prix d’équilibre est le point de rencontre des offres et des demandes. C’est le prix qui

satisfait les offreurs et les demandeurs.

3) Les différents types de marché de la concurrence imparfaite

Compte tenu du nombre d’intervenants sur un marché donné, on peut rencontrer

plusieurs types de marchés.

Acheteurs / vendeurs 1 quelques uns une multitude

1 monopole bilatéral monopole contrarié monopsone

Quelques uns monopole contrarié oligopole bilatéral oligopsone

Une multitude monopole oligopole CPP

- Le monopole (du grec monos signifiant « un » et polein signifiant « vendre ») est

une situation, une structure de marché dans laquelle un offreur est seul à vendre

un produit ou un service donné à une multitude d’acheteurs.

Exemple :

- Monopsone : marché du tabac (avant la transformation en cigarette)

- Oligopole : marché de l’automobile

- Oligopsone : entre les producteurs et les centrales d’achats (grandes surfaces)

- Monopole bilatéral : marché du nucléaire en France entre la Framatome et EDF

- Monopole contrarié : anciennement le concorde

- Monopsone contrarié : marché du nucléaire en France entre la Framatome et

EDF

3-1 ) La concurrence pure et parfaite

Pour qu’un marché puisse être qualifié de marché de CPP, il faut que 5 conditions

soient réunies :

- La concurrence pure = - atomicité du marché – homogénéité du produit

– libre entrée sur le marché

- La concurrence parfaite = - transparence de l’information – mobilité des

facteurs de production

Ces conditions ne sont pas très réalistes :

- Atomicité du marché = tous les acteurs sur le marché sont de la même taille, qui plus

est une toute petite taille ex : (grande distribution)

Taux de chomage : O% / Solde de la balance de paimeent : 0% /

Selon lui, une économie parfaite : 5% de croissance / an,

- Homogénéité des produits = il faut que ce soit les mêmes produits, qu’on ne puisse pas

les distinguer. ex : (les voitures)

- Libre entrée sur le marché : n’importe qui peut arriver sur le marché et devenir

producteurs ex : (les produits pharmaceutiques : brevets ou licences)

- Transparence : tout le monde est au courant de toutes les caractéristiques des produits

(prix, qualité….) ex : (l’information est couteuse)

- Mobilité des facteurs de production : (difficile redéploiement des moyens de

production d’un secteur à un autre) ex : Yannick Noah (tennis vers chanteur)

La formation des prix

La fixation du prix de vente d’un produit est une décision centrale. Cette décision

constitue dans de nombreux cas une « boite noire », en raison du nombre de variables

internes et externes à l’entreprise et de l’incertitude qui affecte la plupart de ces

variables.

- La décision du choix de prix est délicate car un prix élevé procure des marges

unitaires importantes mais peut décourager le consommateur d’acheter.

- Inversement, un prix bas procure de faibles marges unitaires mais il peut être à

l’origine de ventes en plus grandes quantités.

1) Les facteurs d’influence du prix

La fixation du prix de vente nécessite la prise en compte de 4 facteurs :

1-1) Le prix de revient : c’est à dire l’ensemble des couts à supporter

pour la réalisation et la commercialisation des produits.

Sauf exceptionnellement, l’entreprise ne proposera pas un prix

inférieur au cout direct (de rentabilité) sous peine de disparaître à

terme.

C’est le montant total de toutes les dépenses nécessaires en vue de

permettre à une entreprise de vendre, livrer ou prester un ou

plusieurs produits ou services. C’est donc l’ensemble des couts

relatifs à un bien ou un service au stade final de production ou de

commercialisation. Afin de le trouver, l’entrepreneur appliquera

certains principes basés sur des classifications des couts.

On trouve deux classifications possibles :

- Les charges directes : celles qui peuvent être facilement affectées à un cout ou à

un prix de revient car elles se rapportent à un seul d’entre eux.

- Les charges indirectes : se rapportent à plusieurs couts ou prix de revient et

doivent faire l’objet d’une répartition avant d’être imputées.

Les couts fixes, les couts variables et les couts mixtes

- Les couts fixes ou de structures sont indépendants du niveau d’activité.

- Les couts variables dépendent du niveau d’activité de l’entreprise.

Taux de chomage : O% / Solde de la balance de paimeent : 0% /

Selon lui, une économie parfaite : 5% de croissance / an,

- Les couts mixtes se composent de couts fixes et de couts variables.

Raisons pour lesquelles on calcule le prix de revient : connaissance du prox extreme,

connaître les prix du marché en tant que prévision, comparaisons

1-2) La demande : pratiquer le prix d’acceptabilité, c’est faire

correspondre le prix du produit à ses qualités telles que le

reconnaît le client. Ce prix se situe obligatoirement entre deux

limites : le prix plancher et le prix plafond.

L’étude est réalisée en posant aux consommateurs potentiels 2 questions :

- Au dessus de quel prix n’achèteriez vous pas ce produit car vous le jugeriez trop

cher ?

- Au dessous de quel prix n’achèteriez vous pas ce produit car vous le jugeriez de

mauvaise qualité ?

- La connaissance des élasticités / prix permet à l’entreprise de fixer son prix de

façon à obtenir la plus grande part de marché et/ou le plus grand bénéfice.

- Il faut savoir également qu’il existe :

o Des seuils psychologiques (prix ronds)

o Des prix magiques (9,99€)

Le franchissement d’un seuil psychologique fait chuter la demande.

1-3) La concurrence : les prix ont tendance à se fixer autour de la

moyenne pratiquée par la concurrence sur un segment.

1-4) La législation : il existe un certain nombre de lois sur les pratiques

du commerce et sur la protection du consommateur, qui

réglementent l’établissement des prix. (Au niveau de la TVA)

2) Les stratégies de prix

La stratégie de prix adoptée dépend des objectifs de survie, de

croissance, et de rentabilité fixés à court terme et à moyen terme.

Ainsi, l’action sur les prix pourra être une tactique ponctuelle par laquelle

l’entreprise répond à une situation passagère.

2-1) La stratégie de pénétration

-En pratiquant un prix inférieur aux prix des produits concurrents, on

cherche à augmenter le volume des ventes, c’est à dire la part de marché.

2-2) La stratégie d’écrémage

- Il s’agit de pratiquer un prix relativement élevé soit en s’adressant à des

segments particuliers du marché, soit en présentant des produits fortement

différenciés aux yeux de l’acheteur ou encore de nouveau produits aux clients

innovateurs.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%