À Michel Verret, mon directeur d`hier - TEL (thèses-en

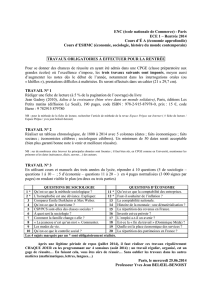

3

UNIVERSITÉ DE NANTES

U.F.R. DE SOCIOLOGIE

Centre Nantais de Sociologie/Ecole Doctorale Droit et

Sciences sociales

Joël Guibert

Dossier de candidature pour

l’habilitation à diriger des recherches

À la recherche du temps libre

Tome 1 : Mémoire

Jury

Monsieur Salvatore Abbruzzese,

Professeur de Sociologie, Université de Trente

Madame Catherine Dutheil-Pessin,

Professeur de Sociologie, Université PMF, Grenoble II

Monsieur Ali El Kenz,

Professeur de Sociologie, Université de Nantes

Monsieur Claude Javeau,

Professeur émérite de Sociologie, Université Libre de Bruxelles

Monsieur Michel Messu,

Professeur de Sociologie, Université de Nantes

2009

4

À Michel Verret, mon directeur d’hier

À Ali El Kenz et Michel Messu, mes directeurs d’aujourd’hui

5

SOMMAIRE

CURRICULUM VITAE……………………………………………. page 6

MEMOIRE…………………………………………………………… page 17

Introduction…………………………………………………… page 18

I. Une trajectoire sous influences………………………… page 22

1. L’héritage

2. L’attrait du terrain

3. La vigilance méthodologique

4. La quête du populaire

II. Les loisirs en questions…………………………………… page 79

1. Le temps du loisir

2. Le temps de la fête

3. Le temps du jeu

III. La culture recomposée…………………………………… page 106

1. Les risques du métier

2. Le culturel en pratiques

3. La démarche comparative

Conclusion………………………………………………………. page 124

6

CURRICULUM VITAE

PARCOURS PROFESSIONNEL

1973-1982 : Surveillant de collège

1982-1987 : Chargé de cours dans l’enseignement supérieur

Chargé d’études sur contrats à durée déterminée

Depuis 1987 : Maître de Conférences Sociologie (Première classe en 1992)

* IUT de Rennes 1, Département des Carrières sociales (1987-1995)

* Université de Nantes, Département de Sociologie (depuis 1995 ; hors

classe en 2002)

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES

* Responsable des Relations internationales pour l’UFR de Sociologie, Université de Nantes

depuis 2002 ; membre nommé du Conseil Universitaire des Relations internationales (CURI)

2004-2008.

* Membre élu du Conseil de l’UFR Histoire/Sociologie 1997-2001 et de l’UFR Sociologie 2005-

2008.

* Membre des commissions de spécialistes (19e section), Angers-Le Mans, Nantes, Rennes 1989-

2002 ; Tours 2004.

* Directeur du Département de Sociologie de l’Université de Nantes (avec Christophe

Lamoureux), 1999-2001.

* Membre du Jury pour le concours des Conseillers territoriaux socio-éducatifs des Pays-de-la-

Loire organisé par le Centre de Gestion de la Fonction publique de La Roche-sur-Yon, 1997-

2001.

* Directeur du Département des Carrières Sociales, IUT de Rennes, 1989-1990 et 1992-1993 ;

Directeur adjoint du Département des Carrières Sociales, IUT de Rennes, 1991-1992.

7

TRAVAUX ET PUBLICATIONS

(en souligné, textes reproduits au moins partiellement dans tome 2)

Recherches universitaires

1978 : Maîtrise de Sociologie, Université de Nantes

(Le devenir social d’ouvriers sortis d’un hôpital psychiatrique

Direction Michel Verret, 160 pages, mention T.B.)

1982 : Doctorat de 3e cycle en Sociologie, Université de Nantes

(La vieillesse ouvrière – retraités du milieu nantais

Direction Michel Verret, 381 pages, mention T.B.)

Ouvrages

La vieillesse ouvrière, Les Cahiers du Lersco, n° 5, Nantes, 1983, 95 pages.

Joueurs de boules en pays nantais, édition L’Harmattan (collection Temps et Espaces du sport),

Paris, 1994, 233 pages.

Méthodologie des pratiques de terrain en sciences humaines et sociales (avec Guy Jumel),

édition Armand Colin, Paris, 1997, 219 pages.

La socio-histoire (avec Guy Jumel), édition Armand Colin, Paris, 2002, 192 pages.

Ouvrages collectifs

Les grands moments du sport (rubriques « 1894 : la naissance du sport-boules » et « 1895 : la

première assemblée de l’American Bowling Congress »), édition Larousse, Paris, 1997.

La Loire-Atlantique (chapitre Jeux et sports traditionnels), encyclopédie Bonneton, Paris, 1998.

Quels loisirs sportifs pour la société de demain ? (dir. avec Guy Jaouen), édition Institut Culturel

de Bretagne, Vannes, 2005.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

97

97

98

98

99

99

100

100

101

101

102

102

103

103

104

104

105

105

106

106

107

107

108

108

109

109

110

110

111

111

112

112

113

113

114

114

115

115

116

116

117

117

118

118

119

119

120

120

121

121

122

122

123

123

124

124

125

125

126

126

127

127

1

/

127

100%