LES SUBSTITUTS DU GN : LES PRONOMS

Envoyé par Christophe. LES SUBSTITUTS DU GN : LES PRONOMS

Les PN constituent une catégorie syntaxique relativement homogène, mais présentent des

propriétés sémantiques et des fonctionnements référentiels très diversifiés. Le terme de

« pronom » signifie « qui remplace un Nom » ; cette définition est doublement malheureuse

dans la mesure où les PN fonctionnent assez rarement comme l’équivalent d’1 nom isolé, et

bcp de PN ne « remplacent » strictement rien , mais désignent directement leur référent en

vertu de leur sens codé (« je » désigne la personne qui dit « je »).

Souvent équivalents à un GN, les PN peuvent néanmoins se comporter comme des

équivalents fonctionnels d’autres catégories grammaticales, ils peuvent en effet occuper la

place de :

GN ( pourvu d’1 ou plusieurs modificateurs) (les réponses sont toutes arrivées sauf

celle de Jean)

N avec ou sans modificateurs (j’ai oublié mon programme détaillé de la visite,

peux-tu me prêter le tien)

Adjectif (si tu es contente, je le suis aussi)

Gpe Prépositionnel (ou construction complétive ou infinitive précédée des

prépositions à ou de ) (il ressemble à son père, il lui ressemble. Pensez à réserver vos

places, pensez-s’y. J’ai le sentiment que les choses s’arrangent, j’en ai le sentiment)

Proposition (Pierre nous aidera je le sais)

Les PN peuvent donc avoir des fonctions différentes : - Sujet

- COD ou COI

- Attribut

- Cplt du N ou de l’Adj

- Cplt d’agent

- Cplt circonstanciel

D’un point de vue syntaxique, les PN se distinguent entre eux selon qu’ils ont

une forme simple ou complexe ( nous chacun plusieurs/ le mien celui-ci),

une ou plusieurs formes : (je j’ me m’ moi).

varient ou non en genre ou en nombre

peuvent être mis en correspondance avec des déterminants

morphologiquement et sémantiquement apparentés (ceci, ce, cette,ces)

admettent ou non des modificateurs

n’apparaissent que dans un type de phrase spécifique (PN interrogatifs et

négatifs)

combinent ou non leur statut de PN avec celui de marqueur de subordination

La sémantique des PN

Sémantiquement un PN se caractérise par la manière dont il réfère à ce qu’il désigne ds le

discours. On distingue trois modes différents de référence :

référence déictique : référent du PN est identifié plus ou moins directement à partir de

l’énonciation même de cette forme .

référence anaphorique : lorsque l’identification du référent du PN nécessite le recours

à l’environnement contextuel. Le cas typique est celui où le PN reprend intégralement les

valeurs référentielles de son antécédent ; le PN et son antécédent sont alors coréférents.

L’anaphore pronominale peut être une représentation totale ou une représentation

partielle.

référence par défaut : lorsque ni le contexte linguistique ni la situation d ‘énonciation

immédiate n’offrent la moindre information pertinente susceptible de substituer une

constante référentielle à la variable contenue dans le sens pronominal.

En général c’est l’interprétation générique qui s’impose.

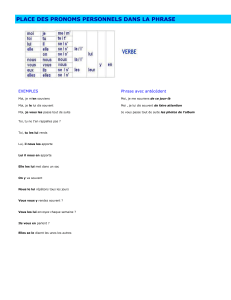

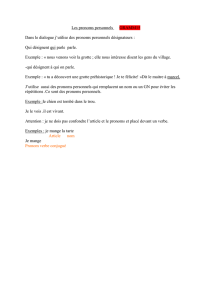

Les PN personnels

La catégorie des PN dits personnels regroupe 2 types d’éléments monosyllabiques au

fonctionnement radicalement différent :

je tu nous vous et on sont ds PN sans antécédent dont le référent est identifié à

partir de la situation de discours où ils st employés

il et ses variantes allomorphiques sont fort mal à propos appelés « personnels » :

non seulement ils servent à désigner n’importe quel objet de pensée, mais

lorsqu’ils désignent une personne, celle-ci est généralement une « non personne » ,

c ‘est à dire n’est pas un protagoniste de l’acte d’énonciation.

Sauf nous, vous et on qui sont invariables, les autres PN personnels présentent tous plusieurs

formes : on distingue ainsi les formes conjointes et les formes disjointes, les formes conjointes

entre elles selon leur fonction, formes propres aux emplois réfléchis et les formes

indifférenciées.

Les formes conjointes sont généralement antéposées au verbe dont elle ne peuvent être

séparées que par une autre forme conjointe et par le premier élément de la négation.

Les formes disjointes ont un comportement syntaxique analogue à celui d’un groupe nominal

séparé du verbe( par une préposition, une pause…)

Les pronoms possessifs

Sont formés de l’article défini suivi de l’une des formes de l’adjectif mien, tien … qui

exprime une relation sémantique variable avec la personne correspondante. Il reprennent la

substance notionnelle d’un N antécédent ou inférable situationnellement , mais lui associent

de nouvelles déterminations véhiculées par l’article et par la personne associée à la forme

adjectivale.

Les pronoms démonstratifs

Se répartissent en une série simple et une série composée (élargie par les adv de lieu ci et là)

Les formes variables en genre et en nombre s’opposent aux formes neutres ce ça ceci cela

qui ne se rencontrent qu’au singulier.

Les formes simples masc ou féminines , sont des symboles incomplets qui reprennent le

contenu lexical et le genre d’un N antécédent, mais en modifient le nombre et les

déterminations à de nouvelles fins référentielles. Aussi sont-elles toujours déterminées par un

modificateur qui prend la forme :

- d’une proposition relative (j’ai examiné tous les livres mais je n’ai pas

trouvé celui que je cherchais)

- d’un cplt prépositionnel (voici mon passeport et ceux de mes passagers)

- d’un participe avec sa complémentation (les meilleurs de ses livres sont

ceux écrits avant 1910/ ceux relatant ses campagnes militaires)

elles servent aussi d’antécédent « support animé » aux relatives périphrastiques ( que celui qui

n’a jamais péché lui jette la première pierre)

forme neutre atone ce s’emploie d’une part comme sujet clitique du verbe être,

éventuellement modalisé par pouvoir ou devoir ( c’est gentil, ce devrait être facile), mais a

progressivement été remplacée par cela, puis par ça Elle joue également le rôle d’antécédent

« support non-animé » d’une relative ou d’une subordonnée interrogative portant sur le COD (

ce qui se conçoit bien s’énonce clairement / dis-moi ce qu’il a encore fait)

formes composées variables celui-ci… tjs employées sans modificateurs, véhiculent les

mêmes valeurs déictiques et anaphoriques que le déterminant démonstratif. Elles peuvent

prélever 1 ou plusieurs référents sur l’ensemble dénoté par le GN antécédent ou désigner de

nouveaux référents à partir du contenu notionnel d’un N antécédent ( vos livres ne sont pas

chers, je prends celui-ci/ Pour le prix de ce seul livre je peux acheter tous ceux-là). En emploi

déictique elles désignent un référent accessible à partir de la situation de discours.

Formes composées neutres ceci, cela et ça servent à désigner déictiquement des référents

non catégorisés, voire à décatégoriser péjorativement un référent en lui refusant sa

dénomination usuelle. Elles anaphorisent aussi les antécédents dépourvus de genre et de

nombre que sont les propositions ( tu terminera tes devoirs, après ça tu pourras regarder la

télévision).

Enfin, en alternance avec ce , elles reprennent un antécédent (svt générique) dont elles

neutralisent le genre et le nombre (les enfants, ça fait du bruit)

Les pronoms interrogatifs

« Symboles incomplets » au contenu lexical réduit à la notion de personne ou de chose et dont

le sens consiste à demander l’identification du ou des référents vérifiants et ces notions

générales et ce qu’en dit le reste de la phrase interrogative. Ce sont les PN qui introduisent les

phrases interrogatives directes, et les subordonnées interrogatives

les formes simples servent à interroger sur l’identité supposée inconnue de leur référent ;

ainsi, elles ne sont jms marquées en genre ou en nombre.

Chacune des formes simples est doublée d’une forme renforcée qui lui ajoute l’élément est-

ce qui / est ce que

Formes composées sont les mêmes que celles du PN relatif, elles sont formées de l’article

défini et du déterminant interrogatif quel. Elles sont variables en genre et en nombre, se

contractent avec les prépositions à et de

Les pronoms relatifs

Introducteurs de propositions relatives

Formes simples ne marquent ni l’opposition du genre ni celle du nombre

Formes composées lequel, laquelle, lesquels, duquel, desquels, auquel…sont les mêmes que

celles des pronoms interrogatifs.

Relatifs sans antécédents (obligatoirement simples) s’apparentent à des PN indéfinis (qui

vivra verra)

Les pronoms indéfinis

Regroupent des pronoms dt la plupart sont homonymes d’1 déterminant dt ils partagent les

valeurs quantificatrices (tout, toute, tous, nul, aucun, plusieurs, certain, beaucoup, peu…)l’un,

les uns, quelqu’un, quelques uns, quelque chose.

Les quantificateurs

Déterminants numéraux cardinaux utilisés comme pronoms pour indiquer la quantité

dénombrée (j’ai de nombreux amis, j’en ai invité cinq)

Aucun, nul, pas un, personne, rien sont des indicateurs de quantification nulle

Un certain nombre de PN renvient à des totalités :

- tous, toutes / tout marquent la totalité globalisante

- chacun marque la totalité distributive

les PN qq’1, qq chose, n’importe qui/quoi, n’importe lequel fonctionnent comme des

indicateurs de singularité indéterminée

certains, quelques uns, la plupart, plusieurs indiquent une pluralité indéterminée

Les identificateurs

Formés par nominalisation des adj même et autre qui indiquent respectivement l’identité et la

différence

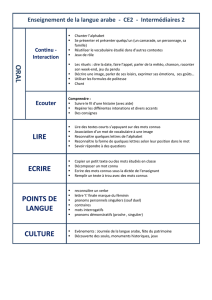

PLAN

1) Référence anaphorique

a) PN personnels

- formes conjointes

- formes disjointes

b) PN possessifs

c) PN démonstratifs

- formes simples

- formes composées

d) PN interrogatifs

- formes simples

- formes composées

e) PN relatifs

- formes simples

- formes composées

f) PN indéfinis

- Quantificateurs ( …)

- Identificateurs (…)

2) Référence déictique

(…)

3) Référence par défaut

(…)

1

/

4

100%