Chapitre 10 : ASTRONOMIE Thème 1 : La Terre. La Terre est

Chapitre 10 : ASTRONOMIE

Thème 1 : La Terre.

La Terre est animée de deux mouvements principaux:

- Un mouvement de rotation sur elle – même autour de l’axe des pôles en 23h56min dans un repère lié

aux étoiles lointaines (24h en moyenne ds un repère lié au Soleil)

- Un mouvement de révolution autour du Soleil dans un plan appelé plan de l’écliptique en 365.25

jours environ. Ce mouvement, compte tenu de l ‘inclinaison de l’axe Nord-Sud par rapport à

l’écliptique, est à l’origine du phénomène des saisons.

L’idée de Terre sphérique ne s’est imposée qu’au Ve siècle avec les travaux de Parménide, ancien élève de

Pythagore. Au IIIe siècle Av JC, Erastothène réalise la 1ere mesure du rayon de la Terre.

L’axe Nord-Sud fait un angle voisin de 23° avec la

perpendiculaire au plan de l’écliptique.

La journée : Le Soleil culmine plein Sud vers midi.

La nuit : les étoiles semblent tourner autour de

l’étoile Polaire (qui n’est autre qu’une planète :

Vénus)

La constellation de la Grande Ourse semble animée

d’un mvt circulaire autour d’un point qui reste fixe :

l’étoile Polaire située à l’extrémité de la

constellation de la Petite Ourse. mvt de

révolution autour de l’étoile Polaire ds l’hémisphère

Nord.

A l’échelle de l’univers, le Soleil est entraîné à très

grande vitesse autour du centre de la Galaxie. Le

Soleil éclaire en permanence une moitié de la Terre.

L’autre moitié est ds l’ombre. La Terre tourne ds le

sens inverse des aiguilles d’une montre.

Jusqu’à Nicolas Copernic, le modèle appelé système de Ptolémée (ou modèle géocentrique) où la Terre est

considéré comme le centre du monde, était utilisé comme référence scientifique.

En 1543, Copernic (1473-1543) propose un modèle héliocentrique. C’est le Soleil qui occupe le centre

Conflits religieux. C’est une révolution scientifique. Galilée (1564-1642) convaincu par Copernic se

retrouve en procès avec l’Eglise. Il faut attendre les travaux de Newton (1642-1727) et l’expérience

historique de pendule de Foucault en 1851 pour réfuter définitivement l’hypothèse d’une Terre immobile au

centre du monde, et voir adopter le modèle de Copernic.

Les fuseaux horaires :

L’heure du méridien de Greenwich est prise comme référence scientifique internationale : c’est le temps

universel (TU) souvent évoqué dans les calendriers.

Plusieurs définitions du jour :

Un jour correspond au temps qu’il faut à la Terre pour faire un tour autour de son axe. Selon le repère que

l’on considère, on peut envisager de définir le jour de plusieurs façons :

- Le jour solaire vrai : C’est l’intervalle de temps qui sépare 2 passages successifs du Soleil des la

même direction. Mais, le mouvement apparent du Soleil n’est pas régulier en raison de la variation

de la vitesse de révolution de la Terre autour du Soleil. L’écart entre le jour solaire vrai le + court et

le + long est d’environ 50secondes. On définit alors le jour solaire moyen à 24heures. Divisé en

86400 parties égales il donne la seconde. On utilise donc ici un repère centré sur le Soleil.

- Le jour sidéral : Si le repère choisi fait

référence aux étoiles lointaines, on définit le

jour sidéral comme l’intervalle de temps qui

sépare deux passages consécutifs d’une

même étoile (autre que le Soleil) ds une

même direction. Le jour ainsi défini a une

valeur constante de 23h56minutes. L’écart de

4 minutes entre le jour solaire moyen et le

jour sidéral est lié au déplacement de la Terre

autour du Soleil.

L’année des saisons.

La trajectoire apparente du Soleil se modifie au cours des saisons et la durée de la journée varie. En Europe

les évolutions sont les suivantes.

- Au solstice d’hiver (21 ou 22 décembre), la trajectoire est la plus courte, le Soleil se lève au sud-est

et se couche au sud-ouest. C’est la journée la + courte.

- Aux équinoxes de printemps et d’automne, le Soleil se lève exactement à l’est et se couche

exactement à l’ouest.

- Au solstice d’été, la trajectoire est la plus longue, le Soleil se lève au nord-est et se couche au nord-

ouest.

L’inclinaison des rayons solaires varie au fil des saisons. En hiver la même quantité d’énergie reçue du

Soleil se répartit sur une surface plus grande qu’en été ; le réchauffement du sol et de l’air est moins

important.

La Terre se déplace autour du Soleil dans le plan de l’écliptique. Elle décrit une trajectoire elliptique voisine

d’une cercle : lorsque la Terre est qu plus près du Soleil (au périhélie début janvier), la distance Terre Soleil

est voisine de 147 millions de kilomètres ; elle vaut 152 millions de kilomètres (aphélie) début juillet quand

elle atteint sa valeur maximale. L’importance des écarts de distance est assez minime en réalité (3%)

Au cours de son mvt de révolution autour du Soleil, l’axe de rotation de la Terre reste en permanence

orienté vers l’étoile Polaire. Cet axe n’est pas perpendiculaire au plan de l’écliptique, il fait un angle voisin

de 23° ave la perpendiculaire à ce plan. Cette inclinaison est la cause de toutes les évolutions observables au

cours de l’année : évolution du mvt apparent du Soleil, inégalité de durée des journées et des nuits, variation

de l’inclinaison des rayons, évolution des températures.

Le calendrier : le temps des astres :

Jour solaire moyen : 24heures

Lunaison : durée moyenne entre deux phases identiques de la Lune : 29j 12h 44min 33s soit 29.5j environ.

Année tropique : durée moyenne de l’année des saisons : 365j 5h 48min 46s ou 365.2422j

Le calendrier grégorien est réglé sur l’année tropique.

Le calendrier musulman est lunaire

Le calendrier israélite est luni-solaire

Thème 2 : Le système solaire.

Le cycle de la lune.

Les aspects de la lune se succèdent avec régularité,

selon un cycle d’environ 29.5 jours, appelé

lunaison.

Un nouveau cycle commence avec la nouvelle lune

(noire). La lune nous présente toujours la même

face.

A chaque instant, une moitié de la lune est éclairée

par le soleil, sauf en cas d’éclipse. Mais la lune

tournant autour de la Terre, un observateur terrestre

ne voit pas toujours entièrement cette zone

éclairée, il n’en voit qu’une partie ne présentant

pas tjrs le même aspect : ce sont les phases de la

Lune vue de la Terre.

Le plan de l’orbite de la Lune fait un angle

d’environ 6° avec le plan de l’écliptique.

La durée d’un cycle lunaire est liée à la période de

révolution de la Lune autour de la Terre. Dans un

repère lié aux étoiles (sidéral), cette période est

égale à 27.3 jours (révolution sidérale). La durée de

la Lunaison (ou durée de révolution synodique),

vaut 29.5 jours. La durée est supérieure car durant

la lunaison, la Terre s’est déplacée autour du Soleil

d’environ 1/12e de tour. La lune doit donc effectuer

1/12e de tour supplémentaire pour retrouver une

même phase.

La lune nous présente tjrs la même phase car elle

fait un tour sur elle-même dans le même temps que

celui nécessaire à une révolution autour de la

Terre : sa période de rotation est égale à sa période

de révolution.

Le système solaire est l’ensemble constitué par l’étoile Soleil et tous les astres qui se trouvent ds son champ

de gravitation : planètes, anneaux de planètes, satellites, astéroïdes, comètes.

La distance des planètes au Soleil est exprimée en millions de kilomètres (Mkm) et en unité astronomique

(ua) (l’unité astronomique est égale à 150 millions de kilomètres, soit la distance moyenne Terre-Soleil)

Ordre des planètes de la plus proche à la plus éloignée du Soleil :

Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune.

(Mon Vieux, Tu M'as Jeté Sur Une Navette)

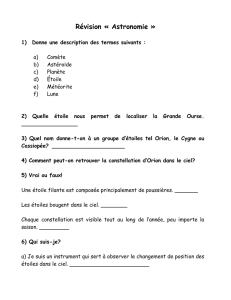

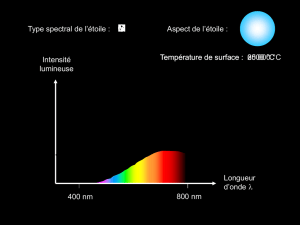

Thème 3 : L’Univers.

La voie lactée est un immense

regroupement compose d’environ 200

milliards d’étoiles et de gaz. De forme

spirale, renflée en son centre, elle

comporte plusieurs bras et le Soleil y

occupe une position intermédiaire à

environ 30000 années-lumière du centre

galactique.

L’Union astronomique internationale (UAI) a décidé en 1925 d’un découpage unique de la sphère céleste en

88 constellations aux frontières définitivement fixées et d’une nomenclature commune (issue du latin). Les

étoiles d’une constellation sont ensuite rangées selon leur luminosité en utilisant l’alphabet grec.

Ex : la grande ourse : Ursa Major (UMa) et son étoile la plus brillante Dubhe est appelée αUMa.

On distingue des constellations particulières : les constellations du zodiaque qui se suivent sur une bande de

la sphère céleste entourant l’écliptique.

Evolution de l’Univers :

L’hypothèse du Big Bang admise par la grande majorité des astronomes, propose une naissance de

l’Univers dans une formidable explosion initiale (il a environ 15 milliards d’années). Depuis ce temps la

matière se serait progressivement organisée et l’Univers serait en expansion ds toutes les directions. Deux

scénarios sont possibles : soit son expansion qui a suivi le Big Bang se poursuivra indéfiniment, soit elle

s’arrêtera à un moment donné pour entamer une phase de contraction qui s’achèvera en Big Crash. La

validité de l’une ou l’autre de ces hypothèses dépend de la densité de l’univers non encore connues des

astronomes.

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%