Chaput Maïté

Chaput Maïté

Pression artérielle et hypertension

I / Définition de la pression artérielle et Mesure

A / Définition

La pression artérielle correspond à la pression du sang dans les artères. On parle

aussi de tension artérielle car cette pression est aussi la force exercée par le sang sur la paroi

de ces artères. La pression artérielle est souvent mesurée cm de mercure voire en mm de

mercure.

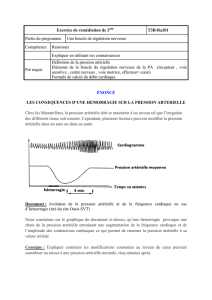

B / Pression systolique et pression diastolique

Elle est exprimée par deux mesures :

La pression maximale au moment de la contraction du cœur = systole

La pression minimale au moment du relâchement du cœur = diastole

La pression systolique : C’est la pression artérielle maximale au sommet de la phase

d’éjection systolique ( Valeur normale = 120 mmHg)

La pression diastolique : C’est la pression artérielle minimale durant la systole

cardiaque avant l’ouverture des valvules aortiques. (Valeur normale = 80 mmHg)

La pression moyenne : C’est la pression moyenne au cours du cycle cardiaque, elle

est supérieure d’environ 25% à la pression diastolique.

Lorsque le ventricule gauche se contracte et éjecte le sang sous pression dans

l’aorte:

- le sang produit une onde de pression dans toutes les artères : c’est le pouls qui est un

indicateur du rythme cardiaque. La mesure de la pression artérielle repose sur le même

principe.

- la pression mesurée au niveau des bras. La pression systolique correspond à la pression

maximale exercée par le ventricule gauche

Lorsque le ventricule gauche s’est vidé, la pression aortique n’y est pas nulle grâce à

l’action des valves aortiques qui empêchent le sang de refluer dans le ventricule : c’est la

pression diastolique, c’est-à-dire la pression qui règne dans l’aorte lorsque le ventricule

gauche est au repos.

C/ Calcul de la PAM

Si on exprime la tension sous la forme d’un seul chiffre, sans unité, il s’agit alors de

la pression artérielle moyenne notée PAM exprimée en cm de mercure. Celle- ci se calcule

de la manière suivante :

PAM = Pression diastolique + (Pression systolique-Pression diastolique)/3

Pression systolique-Pression diastolique = Pression différentielle

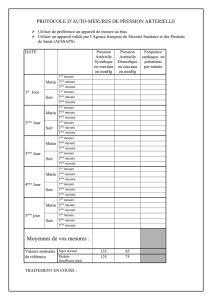

D / Mesure

On mesure la pression artérielle au niveau de l’artère humérale à l’aide d’un

tensiomètre = sphygmomanomètre et d’un stéthoscope. Un brassard est placé autour du

bras, au dessus du coude. Il est relié à une pompe qui permet de régler la pression en

gonflant ou en dégonflant le brassard et d’un manomètre qui indique la pression. Pour

commencer le brassard est gonflé à une pression supérieure à la pression artérielle

maximale. L’artère est comprimée et le sang ne passe plus. On décomprime ensuite l’artère

progressivement, en dégonflant le brassard. Lorsque le sang commence à passer,

l’écoulement est turbulent et donc bruyant. Le premier bruit perçu (=bruit de Korotkoff)

correspond à la pression maximale ou pression systolique. On continue à décomprimer

l’artère jusqu’à un écoulement laminaire et silencieux du sang. La disparition du dernier

bruit correspond à la pression minimale ou diastolique.

La différence entre la pression systolique et la pression diastolique est la pression

différentielle ou pression pulsée. A chaque contraction cardiaque, la pression du sang

distend de façon temporaire la paroi artérielle. On sent ce battement sur les grosses artères

superficielles : c’est le pouls.

E / Pression artérielle et résistances périphériques

Pour qu’un liquide s ‘écoule le long d’un tuyau, il doit exister un gradient de pression

entre les deux extrémités de ce tuyau. L’importance de ce gradient de pression P est égal

au produit du débit Q par la résistance au flux R.

En appliquant cette formule à la circulation systémique, P est le gradient de

pression entre l’aorte et l’oreillette droite. La pression auriculaire (1 mmHg) étant

négligeable par rapport à la pression artérielle (normalement 120/80 mmHg), P est en fait

égal à la pression artérielle. Le débit sanguin total à travers la circulation systémique, c’est-à-

dire le débit cardiaque noté Q. On a donc :

Pression artérielle P = Débit cardiaque Q * Résistances périphériques R où les résistances

périphériques R sont la résistance totale au débit sanguin dans la circulation systémique.

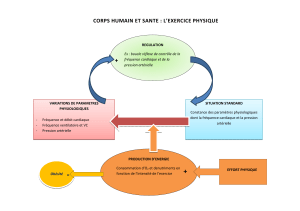

II / Régulation de la pression artérielle

La pression artérielle (notée PA) est égale au débit cardiaque Q multiplié par les

résistances périphériques R. C’est pourquoi, la pression artérielle peut-être contrôlée par

des mécanismes qui modifient soit le débit cardiaque, soit les résistances périphériques. Ces

dernières sont déterminées par des modifications de la constriction artériolaire. Les

modifications du débit cardiaque peuvent être secondaires à des modifications de la

fonction cardiaque ou du retour veineux. Ce dernier dépend fréquemment du volume

sanguin puisque leur modifications sont parallèles.

Les mécanismes de régulation peuvent agir rapidement, dans le but de contrôler à

court terme, minute après minute, la pression artérielle, ou à plus long terme, réglant la

pression artérielle moyenne de semaine en semaine.

A / Le contrôle nerveux de la pression artérielle

Le contrôle à court terme de la pression artérielle dépend de phénomènes réflexes qui

détectent ses variations et y répondent en quelques secondes. La portion efférente, motrice,

de ce réflexe fait intervenir des nerfs végétatifs régulés par des centres du bulbe rachidien.

1. Centre vasomoteur

Le centre vasomoteur active des nerfs sympathiques qui augmentent la pression

artérielle par différents mécanismes.

Les nerfs sympathiques destinés au cœur augmente la fréquence cardiaque et la

contractilité, et donc le débit cardiaque.

Les nerfs sympathiques destinés aux artérioles sécrètent de la noradrénaline qui

provoque une vasoconstriction des paroi des artérioles. Cette vasoconstriction augmente la

résistance périphérique. (Un effet secondaire de la vasoconstriction est la diminution de la

pression hydrostatique capillaire. Les liquides tendent alors à être absorbés de l’espace

interstitiel dans la circulation ce qui augmente le volume sanguin circulant et donc le retour

veineux).

Les nerfs sympathiques destinés aux veinules et veines provoquent leur constriction.

La veinoconstriction a peu d’effet sur les résistances périphériques mais augment

directement le retour veineux, et donc le débit cardiaque.

2. Centre cardio-inhibiteur

Il active les nerfs parasympathiques qui ralentissent le cœur, diminuant ainsi le débit

cardiaque et la pression artérielle. On ne compte que très peu de nerfs parasympathiques

destinés aux vaisseaux sanguins, et ils exercent donc des effets minimes sur les résistances

périphériques ou le retour veineux.

3. Régulation réflexe de l’activité végétative

L’activité des nerfs sympathiques et parasympathiques est modulée par plusieurs

récepteurs et réflexes cardiovasculaires importants.

a. Réflexes barorécepteurs

La condition essentielle à une régulation de la pression artérielle est que le corps

puisse mesurer lui-même la pression dans les vaisseaux. Dans l’aorte, les carotides et les

grosses artères du thorax et du cou, des cellules sensorielles sensibles à la pression, les

barorécepteurs mesurent la tension de la paroi artérielle. Ils transmettent la valeur de la

pression artérielle au centre vasomoteur cérébral par l’intermédiaire du nerf vague et du

nerf glossopharyngien.

Si une pression élevée met sous tension la paroi, les barorécepteurs envoient des

influx en plus grand nombre au niveau du bulbe rachidien dans le cerveau. Cela aura pour

conséquence une inhibition du tonus sympathique vers le système cardiovasculaire, avec

une diminution du débit cardiaque et des résistances périphériques ainsi qu’une stimulation

des nerfs parasympathiques ce qui provoque également une diminution du débit cardiaque.

Tous ces effets tendent à diminuer la pression artérielle.

Pour des valeurs plus faibles, le nombre d’influx diminuent ce qui aura les

conséquences inverses pour ramener la pression artérielle a une valeur normale.

Les réponses des barorécepteurs sont très rapides apparaissant en quelques secondes

pour compenser toute modification brutale de la pression artérielle, comme lorsqu’on passe

en position debout, afin d’éviter la chute de pression artérielle.

b. Les réflexes des récepteurs volumétriques (volorécepteurs) à faible

pression

Ce sont des récepteurs au même titre que les barorécepteurs que l’on trouve dans les

parois des grosses veines, des oreillettes et du tronc pulmonaire. On les appelle parfois les

volorécepteurs cardio-pulmonaires qui sont surtout sensibles aux variations du volume

sanguin circulant.

Une augmentation du volume sanguin étire les parois de l’oreillette et des vaisseaux

pulmonaires, stimulant les volorécepteurs. Cela tend à faire diminuer la pression artérielle

par deux mécanismes :

L’activité nerveuse sympathique vasoconstrictrice est réduite, et donc les résistances

périphériques.

La libération de l’hormone antidiurétique = ADH également appelée vasopressine

est inhibée. (Elle est libérée à partir de la post-hypophyse). L’ADH provoque une

vasoconstriction mais stimule également l’absorption d’eau au niveau des canaux

collecteurs rénaux, ce qui augmente le volume sanguin. L’inhibition de la libération de cette

hormone induite par les volorécepteurs diminuent donc le volume sanguin, ce qui va

diminuer à la fois les résistances périphériques et le débit cardiaque.

c. Les réflexes chémorécepteurs

On trouve des chémorécepteurs périphériques dans les corps carotidiens et

aortiques. Ils sont sensibles aux modifications des concentrations tissulaires d’O2. (Leur

principal rôle est la régulation de la ventilation.) Si la pression artérielle est très basse, la

concentration tissulaire d’O2 peut chuter même quand la concentration artérielle d’O2 est

normale du simple fait que le débit sanguin devient insuffisant pour couvrir les besoins

métaboliques des cellules chémoréceptrices. Il y a alors activation des récepteurs, ce qui

stimule les nerfs vasoconstricteurs sympathiques pour tenter de restaurer la pression

artérielle.

d. Réponse à l’ischémie cérébrale

A de très faibles niveaux de pression artérielle, le débit sanguin au cerveau ne suffit

plus à couvrir ses besoins métaboliques. Il en résulte une accumulation de CO2 et de H+

dans le tissu cérébral, réalisant un stimulus extrêmement puissant du centre vasomoteur du

bulbe rachidien, avec activation majeure de l’innervation sympathique de l’appareil

cardiovasculaire.

B. Contrôle hormonal de la pression artérielle

Plusieurs hormones interviennent dans la régulation de la pression artérielle. Elles

peuvent agir relativement rapidement (quelques minutes) ou n’exercer leur pleine action

qu’en quelques heures ou quelques jours.

1. Catécholamines

Les catécholamines sont des composés organiques synthétisés à partir de la tyrosine

et jouant le rôle d’hormone ou de neurotransmetteur. Les catécholamines les plus courantes

sont l’adrénaline et la noradrénaline. Elles sont synthétisées par les cellules de la

médullosurrénale. Ces hormones agissent en quelques minutes et provoquent une

vasoconstriction et une augmentation de la fréquence et de la contractilité cardiaques.

2. Hormone antidiurétique = ADH = Vasopressine

On a déjà parlé de cette hormone avec les volorécepteurs. Les effets

vasoconstricteurs de cette hormone apparaissent en quelques minutes, alors que la

réabsorption rénale d’eau et l’expansion du volume sanguin qui en résulte sont plus

retardés.

3. Système Rénine angiotensine aldostérone

Les diminutions de la pression artérielle sont responsables de baisses du débit sanguin

rénal qui sont détectées par l’appareil juxta glomérulaire de chaque néphron. Le néphron

répond en sécrétant la rénine, enzyme protéolytique qui convertit l’angiotensinase

(précurseur peptidique inactif) en angiotensine I. La convertase va à son tour transformer

cette dernière en angiotensine II qui est un vasoconstricteur qui augmente les résistances

périphériques. Ceci provoque également la sécrétion d’aldostérone (hormone stéroïdienne)

qui augmente la réabsorption rénale de sodium et d’eau dans le tube contourné distal, ce

qui induit une augmentation du volume sanguin et donc une augmentation de la pression

artérielle.

C. Régulation à long terme de la pression artérielle.

On connaît mal le mécanisme par lequel la pression artérielle moyenne est maintenue

constante pendant des semaines à des années chez le sujet normal. Un des éléments du

contrôle est la régulation à long terme du volume sanguin qui contribue au maintien du

retour veineux et du débit cardiaque à un niveau constant. Plusieurs mécanismes rénaux

interviennent, dont plusieurs sont sous contrôle hormonal.

Les variations de la pression artérielle peuvent induire des modifications minimes

mais significatives du débit sanguin rénal et de la filtration glomérulaire. Une chute de la

pression artérielle par exemple diminue l’excrétion du sodium et de l’eau, ce qui contribue à

augmenter le volume sanguin et la pression artérielle.

L’ADH stimule la réabsorption rénale d’eau quand le volume sanguin diminue.

L’aldostérone stimule la réabsorption rénale d’eau et de sodium quand la pression

artérielle diminue

La régulation à long terme des résistances périphériques est très mal connue.

D. Conclusion

La pression artérielle est donc régulée principalement à deux niveaux : au niveau

hormonal et au niveau nerveux. Qu’il s’agisse d’hormones, de nerfs sympathiques ou

parasympathiques, ces mécanismes joueront un rôle sur les résistances périphériques et sur

le débit cardiaque, les deux facteurs qui donnent la pression artérielle.

1

/

5

100%