III - Introduction à la génétique

INTRODUCTION A LA GENETIQUE

MOLECULAIRE

I) Decouverte de l’ADN

Par une observation empirique, on peut voir des caractères morphologiques transmis de

génération en génération. L’homme a sélectionné des espèces depuis longtemps (ex :

agriculture). L’organisation morphologique et cellulaire obéit à un plan précis qui doit être

stocké quelque part. Cette information peut être transmise.

Il y a 150 ans, Mendel a construit les premières expériences (donc observations non

empiriques). Par une étude scientifique correcte, on pourrait définir des lois. Mais avant lui on

travaillait sur des organismes trop complexes (éleveurs, homme lui-même…)

Un système modèle est système simplifié que l’on peut contrôler facilement. Mendel a utilisé

une espèce végétale simple, le pois. Il pouvait travailler sur une grande population pour faire

des statistiques. C’est une approche quantitative. Il pouvait contrôler les croisements et allait

polléniser lui-même les plantes. Il a étudié la transmission de caractères extrêmement simples

ne dépendant pas de l’environnement et a isolé les différentes souches. Certains croisements

donnent des descendants mixtes. Certaines souches sont « non pures », d’autres sont « pures »

et Mendel les a différenciées. Pour expliquer cela il avait 2 hypothèses : l’information

génétique était soit perdue, soit cachée et non apparente. Il a réalisé une expérience :

(voir figure 1 du poly)

L’information des F1 était cachée, non apparente car elle est retrouvée dans un croisement

F1xF1. Tout ce qui est présent dans le génome n’est pas forcément visible, et il faut

distinguer le génotype (ensemble de l’information génétique stockée chez un individu) du

phénotype (caractère observable de l’individu). Mendel n’avait aucune idée de l’existence des

gènes mais a compris que chacun avait 2 informations sur le caractère : 1 d’origine paternelle

et 1 d’origine maternelle.

Aujourd’hui, on parle d’allèles d’un même gène A et a donnant un phénotype différent. a est

l’allèle caché.

Conclusions :

- Chaque individu possède 2 exemplaires du même gène.

- le génotype est différent du phénotype.

- la transmission du caractère obéit à une combinatoire simple due au fait que les cellules

germinales ne contiennent qu’un exemplaire de chaque gène.

Mendel a répété ses expériences sur de nombreux aspects. Ses travaux n’ont intéressé

personne à l’époque, les gènes n’avaient pas de support physique matériel. Après des progrès

en microscopie, on a pu voir des petits corpuscules suivant le même destin que les gènes de

Mendel. Ce sont des petits corps colorés par des éléments basiques. On les a appelés

chromosomes. Ils sont regroupés par paires identiques. Dans la gamétogenèse, les gamètes

n’ont qu’un seul exemplaire de chaque chromosome (mais il existe des aberrations au niveau

du schéma corporel). Tous les individus portent des paires de chromosomes identiques sauf

XX/XY chez les humains. L’homme a deux types de gamètes différents et la femme n’en a

qu’un type, on obtient une répartition 50%/50% (voir figures 2 et 3).

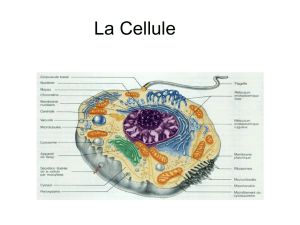

Les chromosomes sont constitués de 2 types de molécules : des protéines basiques, contenant

un grand nombre d’acides aminés positifs (lysine et arginine) sont fixés sur un polymère

« acide nucléique » contenant un sucre, le désoxyribose. Dans les années 40, le matériel

génétique est considéré comme de nature protéique.

Avery et ses collaborateurs ont réalisé une expérience sur les pneumocoques. Son idée était de

voir ce qui rend les bactéries virulentes afin d’en créer des moins virulentes pour faire des

vaccins. Il a isolé des mutants de souche rugueuse (R) inoffensifs car non virulentes. Une

mutation survenue dans la souche R a fait perdre un gène permettant de fabriquer une paroi.

Un constituant de la souche S peut entrer dans la souche R pour corriger le défaut génétique

(voir figure 4). Une expérience a ensuite été réalisée pour déterminer quel constituant a rendu

la bactérie initialement inoffensive à nouveau virulente. On broie des bactéries de souche S et

on en sépare les différents constituants : polysaccharides, lipides, ARN, protéines, ADN.

Chaque constituant est incubé séparément avec des bactéries de souche R. C’est uniquement

avec l’ADN que la bactérie redevient virulente. L’ADN était déjà connu car présent en grand

nombre dans les êtres vivants (ex : en 1900 Frédéric Michet analysait le pus des bandages

riches en ADN), mais il est devenu très intéressant après cette découverte.

II) Structure de l’ADN

Dans sa structure il y a un électron délocalisé. La partie des bases est plane (fig6). La liaison

entre deux nucléotides se fait par liaison phosphodiester (fig7). Le sens de lecture est toujours

5’ 3’ (fig8). Il y a autant de A que de T et autant de G que de C (fig9). Ceci ne s’explique

pas par la structure linéaire de l’ADN. Grâce à un détecteur, on peut obtenir un spectre de

diffraction des rayons X (fig10) et on obtient une structure 3D de la molécule d’ADN.

L’image obtenue (fig11) est typique des structures en hélice α. Crick et Watson ont essayé de

construire des modèles. La partie sucre-phosphate ne peut pas être à l’intérieur de la double

hélice, ce sont les bases qui sont à l’intérieur. En effet le phosphate chargé négativement a une

répulsion électrique empêchant la stabilité s’il était à l’intérieur. Les bases sont plutôt

apolaires par rapport au squelette sucre-phosphate. De plus une hélice doit avoir un diamètre

constant. Si on met des bases identiques l’une face à l’autre, le diamètre varie. Mais les

liaisons T-A et G-C permettent d’avoir un diamètre constant (fig12 et 13).

La structure de l’ADN est donc une double hélice de 2 brins antiparallèles (fig14) ayant 10

paires de bases par tour soit 34 Å par tour. L’information génétique est contenue dans la

séquence des bases. Un bactériophage (virus mangeant des bactéries) a environ 3000 paires de

bases. Le colibacille a 3.106 paires de bases (livre de 500 pages, avec 1 lettre = 50 atomes).

L’homme a 2 x 3.109 paires de bases.

Plus les organismes sont complexes, plus le génome est gros. Mais à l’intérieur des

organismes complexes on a de l’ADN qui ne code pas. On a émis l’hypothèse d’ADN égoïste,

qui profite d’un organisme pour se faire reproduire sans rien apporter. On peut comparer les

organismes : levure = 6200 gènes, drosophile = 13000 gènes, C. elegans = 18000 gènes,

arabiodopsis = 26000gènes, homme 31000 gènes (fig15).

L’ADN du colibacille par exemple ferait 1mm de long, alors que escherichia coli a une

longueur d’à peine 2 µm. Chez l’homme on a 2m d’ADN par cellule soit 2.1010 km. Mais

l’ADN est une molécule très fine qui a tendance à se rompre, elle est empaquetée ce qui

permet de réduire sa longueur et les risques de cassures. Il existe un superenroulement (fig16)

chez les bactéries (pour expliquer le superenroulement il suffit de prendre une ficelle ou un

élastique, de tirer à 2 extrémités et de tourner, cet enroulement réduit la longueur). Mais celui-

ci ne suffit pas dans les noyaux plus complexes. Il existe un enroulement en superhélice

autour des histones (octamère de protéines histones 2x H2A, 2x H2B, 2x H3, 2x H4). Ceci

permet un gain de place et une protection. Les histones ont un grand nombre de charges

positives permettant de s’associer à l’ADN (fig17).

III) Réplication de l’ADN

La réplication est à la base de la vie, elle permet à chaque cellule fille d’hériter du génome

parental. On peut essayer de fabriquer des molécules pouvant bloquer la réplication de

cellules cancéreuses, bloquer la réplication pathogène…

Chaque molécule d’ADN possède sa propre réplique dans la double hélice. On peut

reconstituer la molécule d’ADN en répliquant chaque brin du double brin qui sert de matrice

(fig19). C’est un modèle de réplication semi conservatif, chaque molécule fille contient un

brin parental et un brin néosynthétisé. Une expérience a permis de mettre en évidence cette

réplication (fig20). L’ADN contient de l’azote qui peut être léger 14N ou lourd 15N. On peut

séparer ces deux types d’azote par centrifugation (migration dépendant du poids). Dans un

tube rempli de chlorure de césium CsCl (ion lourd) qui migre vers le fond du tube à la

centrifugation, on place de l’ADN léger et de l’ADN lourd qui migrent à des endroits

différents. Par cette expérience, en partant d’azote lourd, à la première génération l’ADN est

mixte (un brin lourd et un brin léger) et migre entre les deux témoins 14N et 15N. A la seconde

génération, chaque brin est répliqué séparément et on obtient 2 ADN mixtes et 2 ADN légers.

Pour la réplication, il faut débobiner l’ADN (fig21). Ceci fait intervenir des enzymes. De

l’énergie est nécessaire, apportée par des nucléotides liés à 3 phosphates : dATP, dCTP,

dTTP, dGTP. Mais s’il n’y a que l’ADN simple brin la réplication n’a pas lieu. Il faut aussi la

présence du complexe matrice amorce.

La réaction de réplication est catalysée par une enzyme : l’ADN polymérase, capable de

reconnaître le OH de l’amorce. Elle catalyse la liaison phosphodiester entre OH et P et

rallonge ainsi l’ADN du brin néosynthétisé. Une nouvelle extrémité OH est ainsi formée,

permettant l’ajout de la base suivante (fig22).

Lors de la réplication de l’ADN, la première étape est l’ouverture de la double hélice de façon

locale pour former des bulles de réplication. La machinerie cellulaire positionne des amorces

d’ARN au niveau des origines de réplication. La séparation des 2 brins se fait grâce à des

hélicases, enzymes faisant tourner la double hélice super enroulée pour qu’elle puisse

s’ouvrir.

Une polymérase fixe 500 nucléotides/seconde (50 tours d’hélice par seconde). La réplication

se fait toujours dans le sens 5’ 3’ ce qui ne pose pas de problème pour un brin à réplication

continue, mais l’autre brin a une réplication discontinue (fig24), et les fragments transcrits

sont liés par l’ADN ligase. Plusieurs polymérases travaillent simultanément sur le même brin,

et il y a différentes zones d’amorce (fig21). Les ADN polymérases font des erreurs quand

elles répliquent l’ADN, ce sont des mutations. Il y en a une toutes les 10000 bases. Elles

peuvent être occasionnées par des agents chimiques empêchant la réplication.

Les nitrites par exemple détruisent l’ADN des bactéries, elles sont utilisées dans la

conservation (charcuteries). Elles ont pour effet de transformer une cytosine en uracile. A la

fin de la réplication une cellule sort intacte, l’autre est mutée.

Mais il existe des mécanismes de réparation. Une base incorrecte modifie la structure de la

double hélice, ce qui peut être reconnu par une enzyme de réparation qui va couper cette

région. Ces systèmes sont très efficaces et protègent des agents mutagènes chimiques.

IV) Du génotype au phénotype

Le phénotype au niveau cellulaire consiste en réactions chimiques que la cellule peut réaliser,

structure de la cellule (forme, contact avec d’autres cellules), et paramètres physico

chimiques. Le phénotype d’une cellule est déterminé par la collection des protéines présentes.

Le passage du gène au phénotype correspond au passage de l’ADN aux protéines. Des

expériences ont été réalisées pour prouver cette corrélation (fig26). Un mutant d’auxotrophie

a besoin d’un élément de plus que les autres dans le milieu (car incapable de les fabriquer lui-

même). Par exemple, pour fabriquer l’arginine, il faut une série d’étapes, chacune étant

catalysée par une enzyme. Si une enzyme est déficiente à cause d’une mutation, il faudra

prélever l’arginine dans le milieu.

Chez l’homme, on peut aussi parler de l’exemple de l’anémie falciforme (fig27) où une valine

hydrophobe remplace un glutamate chargé. L’hémoglobine a alors tendance à s’agglutiner.

Chez un hétérozygote, le problème est léger mais un homozygote a des conséquences plus

graves.

3 bases codent pour un acide aminé (minimum possible, 1 base = 4 possibilités, 2 = 16

possibilités mais il y a 20 acides aminés différents, fig29). L’autre question est celle du

chevauchement (si on numérote les bases, 1+2+3 donnent un premier acide aminé, puis

2+3+4 un autre puis 3+4+5 etc…). Mais dans ce cas une mutation modifierait 3 acides aminés

et non pas un seul, ce qui n’est pas le cas (exemple de l’hémoglobine).

On a fini par établir un code génétique grâce à des séquences d’acides nucléiques connues

(par exemple on met une série de AAAAAAAA et on regarde la protéine obtenue). Il faut

retenir le code de la méthionine AUG et les codons stop UAA, UGA et UAG. Tous les êtres

vivant ayant les mêmes correspondances, on peut penser qu’ils ont tous un même ancêtre

commun. Le code génétique est dégénéré : il n’utilise pas toute l’information qu’il contient

(on pourrait avoir 64 acides aminés). Dans beaucoup de cas 4 codons codent pour un même

acide aminé (seule la 3ème lettre change). Les codons stop sont des codons de ponctuation ne

correspondant à aucun acide aminé. L’initiation de la synthèse protéique se fait toujours sur

un AUG (méthionine). Le passage de l’ADN à la protéine permet de comprendre la nature

moléculaire des mutations et leurs conséquences (voir fig31).

Une mutation faux sens a une gravité dépendant du lieu (site actif ou pas) et de la nature (reste

hydrophobe ou devient hydrophile chargé) de la mutation. Une mutation non sens entraîne

une protéine tronquée, ce qui est grave si la coupure est au début et peu important si c’est à la

fin de la séquence d’acides aminés. Une délétion est moins grave s’il s’agit de 3 ou d’un

multiple de 3 (ex : mucoviscidose enlève 3 acides aminés).

La machinerie permettant de transformer l’ADN en protéines ne fonctionne pas directement

au niveau de l’ADN qui ne sert pas de matrice pour la synthèse protéique. Une molécule

intermédiaire synthétisée au niveau de l’ADN est la matrice pour la synthèse protéique. Il

s’agit de l’ARN. Elle a un uracile à la place de la thymine (fig25). La thymine a un

groupement méthyle sur le C5. L’ARN est simple brin, il ne s’auto réplique pas. Il va du

noyau au cytoplasme où aura lieu la traduction (fig33). Cet ARN intermédiaire, apportant

l’information dans le cytosol, est appelé ARN messager (ARNm, fig34).

6

6

1

/

6

100%