Le substantif

Fiche d’ancien français

Envoyé par Mathilde

Le substantif

MORPHOLOGIE

Le genre : pas toujours le même qu’en FM…surtout pour les

inanimés (abstraits en -or /-eur, -our…)

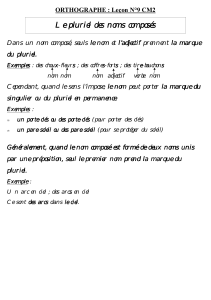

Le nombre : se combine avec la marque flexionnelle, cpdt en AF :

- substantifs en –e à valeur collective, en général féminins (<

neutres pluriels lat. en –a) doie = les doigts ; crin et crine = chevelure, cheveux ; …

- substantifs à valeur collective, qui appartiennent

morphologiquement au singulier, mais entraînent svt un verbe au pluriel

lorsqu’ils sont sujets gent ; clergié ; mesnie ; chascun…

- un duel, marqué par l’article uns / unes déterminant des

substantifs au pluriel désignant des objets composés de 2 éléments

symétriques uns ganz ; unes force ; unes narines ; unes levres…

ou des ensembles formés d’éléments cpltaires uns dras = des vêtements…

Le cas (fonction grammaticale) :

MASCULIN

1ère déclinaison : -s de flexion au CSS

Sing.

Plur.

Sing.

Plur.

Sing.

Plur.

CS

CR

li murs

le mur

li mur

les murs

l’escuz

l’escu

li escu

les escuz

li hiaumes

le hiaume

li hiaume

les hiaumes

= quasi totalité des subst.masc. , v.a. subst. en –age, les infinitifs

substantivés li veoirs, li lires

2ème déclinaison : pas de –s de flexion au CSS

Singulier

Pluriel

CS

CR

li pere

le pere

li pere

les peres

= subst. en -e sourd

3ème déclinaison : alternance du radical (déplact accent + ê humain)

Singulier

Pluriel

Singulier

Pluriel

CS

CR

l’emperere

l’empereor

li empereor

les empereors

li ber

le baron

li baron

les barons

CS

CR

li pastre

le pastor

li pastor

les pastors

li garz

le garçon

li garçon

les garçons

= noms d’agent en –ere / -eor, iere / -eor, -re / -or

seuls cuens, conte ; (h)om, (h)ome ne présentent pas déplacemt d’accent

Très tôt, tendance à normaliser : on a mis un –s analogique aux CSS

comme pour la 1ère décl. ou on a supprimé les alternance radicales en

alignant sur le CSS ou sur le CR. Mais souvent, anarchie…

FEMININ

1ère déclinaison : subst. en –e sourd

singulier

pluriel

CS/CR

la fille

les filles

2ème déclinaison : subst. terminés par une consonne ou voyelle

accentuée + a un –s de flexion au CSS

singulier

pluriel

singulier

pluriel

CS

CR

la flors

la flor

les flors

la citez

la cité

les citez

Tendance à l’alignement du CSS sur le CRS non fléchi (rarement

CRS sur CSS)

3ème déclinaison : alternance du radical

singulier

pluriel

singulier

pluriel

CS

CR

la none

la nonain

les nonains

la suer

la seror

les serors

Fiche d’ancien français

mêmes remarques que pour le masculin

les accidents phonétiques liés à la flexion

combinaison de la cons. finale du mot avec le –s de flexion :

-t + s > z (la dentale étymologique encore prononcée en AF avant

fin XIII° n’est tombée qu’une fois réduc° de l’affriquée.

Dialectalement, est restée jusqu’à fin M-Age d’où alternances

pié, piez ; vertu, vertuz…, v.a. participes passés faibles : amé,

amez ; feni, feniz…)

(cons +) -n + s > z an, anz

-ing + s > nz coing, coinz; compaing, compainz

-il + s > iz fil, fiz

-st + s > z ost, oz; forest, forez; fust, fuz

Avec réduction rapide de l’affriquée [ts] à [s], les graphies –s pour –z

et inverse sont fréquentes.

effacement de la cons. finale devant le –s de flexion qd la cons. est

une labiale (p, b, m), une labiodentale (f), une vélaire (c), un l précédé de

i, u, eu.

vocalisation du l derrière voyelle :

-al, -aus (-ax) -iel, -ieus -ol, -ous

-ail, -auz -iel, -ieuz -oil, -ouz

-el, -eaus / -iaus -uel, -ieus / -eus

-el, -eus / -ieus -ueil, -ieuz

-eil, -euz

SYNTAXE

La déclinaison permet de repérer la fonction des groupes (sujet ou cplt).

Progressivement, ruine de la déclinaison (dispari° du –s au CSS puis

généralisa° du CR donc - au singulier / -s au pluriel). Le pronom est

resté plus lgtps décliné donc parfois donne le cas et le subst. le nombre.

CAS SUJET

= fonction sujet ou en relation avec le sujet (épithète, attribut,

apposition), que le verbe soit exprimé ou sous-entendu.

li jorz fu biax et granz ; je sui uns clers

le substantif « sujet réel » d’un tour impersonnel est souvent au CR !

l’apostrophe, d’abord au CS ds les txt, oscille très tôt entre CS et

CR.

CAS REGIME

= COD, attribut de l’objet, apposition à l’objet

= COI, COS de certains verbes impliquant une idée d’attribution,

d’appartenance, de convenance, de parole (dire qc).

= complt déterminatif du substantif exprimant liens de parenté,

possession, dépendance. En gal, le déterminé précède le déterminant (tjrs

une personne) : dé + da au CR

L’indéfini autrui, le relatif cui sont tjrs placés devant le nom dt ils sont

compléments, ( celui)

La mort celui ki jugier nos vandrait = la mort de celui qui viendra nous juger

L’autui joie = la joie d’autrui

Cette construction est concurrencée par des tournures préposition-

nelles : a + da a valeur général ou non identifié cort a roi

qui désigne un animé ( personne) le cri au chien

animé pluriel les deus escuz as deus chevaliers

de + da inanimé le fonz d’une valee

nom propre de villes et pays la cité de Kamaalot

termes génériques cors d’ome

da pronom peronnel l’ame de moi

Selon le contexte, de introduit un cplt à valeur objective ou

subjective. La construction directe a une valeur uniquement subjective

la pitié de son seignor = pitié qu’éprouve le seigneur ou dt il est objet

La pitié son seignor = pitié qu’éprouve le seigneur

Fiche d’ancien français

= CO interne et Ccirconstanciel indiquant

la direction troi avugle un chemin aloient = 3 aveugles suivaient un chemin

la distance il n’ot pas une archiee alee =il ne s’était pas avancé d’1portée d’arc

la date, durée L’endemain de la saint Jean ; el plorroit tout le lonc del jor

le prix, l’estimation valent vint mars d’argent

la cause tranbla les fievres = il tremblait de fièvre

la manière, l’attitude cil gist gole sovine = il est étendu la face tournée vers le ciel

l’allure son ami i vient le cors = en courant, à la course

= Cplt prépositionnel, derrière toutes les prépositions

sauf derrière la prép. exceptive fors, lorsqu’elle excepte un sujet &

derrière les prép. a et por introduisant l’attribut d’un pronom réfléchi,

après avoir (a) non (= avoir pour nom), on a le CS :

Il n’est joie ne li anuit fors seul li penssers a cesti = il n’y a pas de divertissement qui

ne l’ennuie, si ce n’est de penser à elle

Por fos me puis tenir = je peux me considérer comme fou

= apposition à tout cplt

Fils sui Guion, le duc qui tint Ardane = je suis le fils de G., le duc qui tenait l’Ardenne

* *

*

Complément circonstanciel : peut être supprimé et déplacé mais pas

pronominalisé.

Complément essentiel : ne peut pas être supprimé ni déplacé mais peut

être pronominalisé. Ex/ COD ou certains cplts:

je vais à Paris (y, je vais, à P. je vais)

Verbes impersonnels : ex : il pleut

Construction impersonnelle : le verbe n’est pas impersonnel, il a un

« sujet réel » appelé aussi « régime » de l’impersonnel et qui est toujours

un CR. il tombe de la neige

1

/

3

100%