etoile-corrige

Formation ABE-CAMPUS

Page n°1

E

ET

TO

OI

IL

LE

E

F

FI

IL

LA

AN

NT

TE

E

"Illusion d'optique" produite par une étoile qui s'éteint.

Partie d'une étoile qui s'est détachée de sa base, qui tourne autour d'un axe à une vitesse

plus grande, qui fonce vers la terre et se désagrège dans l'atmosphère après une explosion

de ses éléments constitutifs et qui est lumineux grâce aux frottements.

Dans le diagramme de Hertzsprung-Russel l'étole filante est :

soit dans un de ses premiers stades d'évolution dans les constellations;

soit tombée de la position où elle s'était formée et, par suite de réactions nucléaires,

serait dans sa phase finale.

E

ET

TO

OI

IL

LE

E

P

PO

OL

LA

AI

IR

RE

E

Pour encore 150 ans, le pôle céleste N est très près d'une étoile assez brillante

et isolée dans le ciel, Ursac Hinoris (Petite Ourse); il s'en trouve à moins de 1° et va

s'en rapprocher jusqu'à 28°.

Elle est binaire spectroscopique et a un compagnon visuel de 9° graduer à

18".

La polaire est à quelque 300 années de lumière de nous. de magnitude 2.2,

Umi est une variable céphéide (période : 3.97 j; amplitude 0.2 m) de type F8,

supergéante.

E

ET

TO

OI

IL

LE

ES

S

J

JE

EU

UN

NE

ES

S

Elles constituent le disque.

Elles se sont formées à partir du gaz que des étoiles de la 1ère génération ont dispersé

dans l'espace inter-sidéral lorsque, arrivées à l'épuisement de leur réserve de combustible

nucléaire, elles se sont effondrées sur elles-mêmes et dans un rebondissement gigantesque ont

soufflé à l'extérieur une partie de leur atmosphère.

Bleues car plus chaudes.

Formation ABE-CAMPUS

Page n°2

Formation ABE-CAMPUS

Page n°3

E

ET

TO

OI

IL

LE

E

H

HD

D

7

72

21

12

27

7

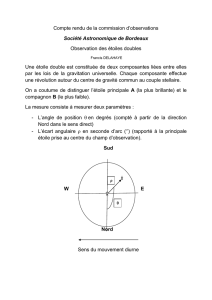

L'étoile HD 72127 est située à proximité d'un des filaments de la nébuleuse du Voile

qui, comme on le sait, est le reste d'une explosion de supernova. HD 72127 est située à une

distance qui ne dépasse pas 600 parsecs. Il s'agit en fait d'une étoile double, dont les

composants, d'après l'estimation de distance mentionnée ci-dessus, sont séparées d'environ

3000 unités astronomiques.

En 1974, Thackeray a étudié le spectre de HD 72127A et HD 72127B, les deux

composantes de la paire. La raie K du calcium interstellaire apparaissait dans ces spectres,

avec une structure résolue par la suite en cinq composantes distinctes, décalées les unes par

rapport aux autres par effet Doppler, suite à des mouvements différents de diverses parties de

la nébuleuse. De plus, la structure de la raie K observée dans le spectre de HD 72127A

différait de celle de la même raie dans le spectre de HD 72127B. Hobbs, Wallerstein et Hu ont

observé cette étoile en 1981 et ils ont constaté qu'ils ont constaté qu'il y avait alors six

composantes à la raie K du calcium, ce qui signifie qu'une partie du nuage animée d'un

mouvement encore différent passait entre nous et l'étoile.

Ces différentes études mettent en évidence l'inhomogénéité à courte échelle de

distance de la matière interstellaire, et montrent l'intérêt d'une observation suivie des

nébuleuses pour la meilleure compréhension du milieu interstellaire.

E

ET

TO

OI

I

L

E

E

5

51

1

P

PI

IS

SC

CI

IU

UM

M

L'étoile 51 Piscium, de magnitude 5.7, devait subir le 3

janvier 1971 une occultation rasante par la lune.

Néanmoins, au moment de l'observation, l'étoile ne put

être trouvée.

On sait depuis longtemps que 51 Psc est en fait un

système double, dont les deux composantes (de

magnitude 5.7 et 9.7) sont distantes de 28"; depuis

1976, on pense que la primaire est en fait une triple très

serrée (de magnitudes 6.6, 6.9 et 8.8); donc que le

système global est en fait quadruple.

D. Hoffleit, du Yale University Observatory, note

qu'une étude des données antérieures relatives à cette

étoile ne montre aucune variation; de même les

observations ultérieures à 1971 n'ont pas permis

d'observer de changement d'éclat.

Alors ? A l'examen de la courbe de luminosité obtenue

en 1971, deux possibilités subsistent : ou 51 Psc est une

variable irrégulière ou c'est une variable à éclipses. Il

Formation ABE-CAMPUS

Page n°4

est en effet possible, par exemple, qu'avec une période

voisine de cinq and, deux minima ne puissent être

observés que s'ils sont séparés par une dizaine de

cycles, c'est-à-dire 50 ans !

L

LE

ES

S

P

PR

RE

EM

MI

IE

ER

RE

ES

S

P

PH

HA

AS

SE

ES

S

D

DE

E

L

LA

A

F

FO

OR

RM

MA

AT

TI

IO

ON

N

D

D'

'U

UN

NE

E

E

ET

TO

OI

IL

LE

E

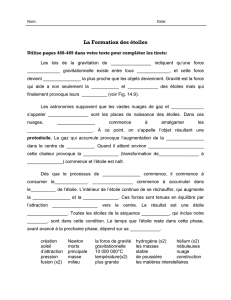

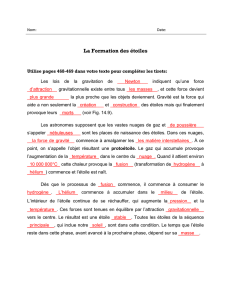

Durant la dernière décennie, la recherche pour comprendre

la formation d'une étoile est devenue l'une des plus actives

parmi les recherches qui concernent la Voie Lactée. Il y a

trente ans, beaucoup d'entre nous qui travaillaient sur des

problèmes concernant la Voie Lactée. Il y a trente ans,

beaucoup d'entre nous qui travaillaient dur des problèmes

à la question de la formation des étoiles; il étai apparu que

les processus requis se produiraient probablement dans la

matière interstellaire où des nuages de gaz et de poussières

semblaient alors - et semblent toujours - sur le point de se

contracter en proto-étoiles. En 1947, nous avons tenu un

mini-symposium sur le sujet, dont les résultats furent

publiés dans "Harvard Observaty Monograph n°7" (1948);

il contenait des articles de L. Spitzer, F. Whipple et de

moi-même. Mais il était difficile de faire des progrès car

nous étions limités à essayer nos petits morceaux de

théorie soutenue seulement par des observations optiques

dans une région du spectre allant du violet au proche

infrarouge.

Toutes ces choses ont changé durant les quinze dernières

années. La radio-astronomie nous a permis d'observer 50

variétés de molécules interstellaires. L'astronomie

infrarouge a fait un bon en avant. L'équipement pour le

domaine de longueurs d'onde entre 1 et 10 microns, dans

le proche infrarouge, est maintenant tout à fait prêt pour

découvrir et observer les étoiles jeunes enfoncées dans de

denses nuages opaques et les recherches à 2 microns se

sont montrées particulièrement efficaces. dans l'infrarouge

lointain (100 à 1000 microns), les études du "Kuiper

Airborne Obsevatory" ont révélé bien du nouveau, tant à

propos des plus jeunes étoiles qu'à propos des nuages de

gaz et de poussières au bord de la contraction.

Il y a maintenant un pont ferme connectant des études dans

l'infrarouge très lointain avec celles aux plus courtes

longueurs d'onde. Ces études, combinées avec des

observations spectrographiques d'objets qui étaient

impossibles il y a 10 ans, nous ont donné une image

Formation ABE-CAMPUS

Page n°5

complète et fascinante des conditions physiques et des

processus à l'œuvre dans les nuages de gaz et de

poussières. Nous suspectons ces nuages d'héberger des

proto-étoiles et dans plusieurs cas, nus avons trouvé

quelques très jeunes étoiles.

Les astronomes observant dans les domaines optiques,

radio et infrarouge ont participé à ce rassemblement de

preuves observationnelles. Les astrophysiciens théoriciens

présentent actuellement des modèles basés sur les

observations, pour des nuages de gaz et de poussières qui

semblent être ou bien en état de contraction ou bien à la

veille d'un tel état. Nous connaissons des distances et des

dimensions linéaires pour beaucoup de ces nuages. Leur

masse peut être estimée optiquement à partir de leur

contenu en poussière par radio, ces données peuvent être

tirées des études du monoxyde de carbone, de l'ammoniac

et du formaldéhyde. A partir des observations radio, nous

pouvons aussi déduire le contenu de chaque nuage en

molécules d'hydrogène (H2), cet élément étant le

constituant principal.

Quelques commentaires généraux viennent à l'esprit. Nous

devons rappeler que dans pratiquement tous les procédés

de formation stellaire envisagés, la première étape est la

concentration de matière en nuages individuels d'atomes et

de molécules (les espèces d'hydrogène sont en tête de

liste). Beaucoup de ces nuages contiennent en proportions

faibles mais non insignifiantes des mélanges de poussières

cosmiques. Certains de ces éléments sont très complexes.

Par exemple, nous verrons que de très grands nuages de

molécules peuvent avoir des masses équivalant à plusieurs

centaines de milliers de masses solaires. Mais nous

observons aussi de très petits nuages : les globules, par

exemple, qui ont des masses qui n'excèdent pas 20 masses

solaires. Tout ce que ces nuages ont en commun est qu'ils

devraient se contracter, principalement sous l'effet de leur

propre gravitation avec probablement une poussée due à

des pressions extérieures.

6

6

7

7

1

/

7

100%