Cet idéalisme se différencie, et Husserl le précise

1

Introduction

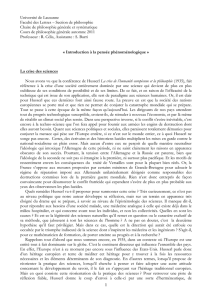

L’œuvre de Husserl, intitulée Méditations cartésiennes

1

(MC), peut nous laisser

penser, par son titre, à une étude, en forme de commentaire des Méditations

métaphysiques de Descartes. En parcourant le livre du philosophe allemand, nous nous

rendons vite compte que le commentaire sert de pré-texte à l’exposition d’une

philosophie (la phénoménologie transcendantale) qui en reprend le projet mais aussi

s’attache à critiquer l’œuvre de référence plutôt qu’à se livrer à un commentaire

systématique. Le sous-titre n’est- il pas : Introduction à la phénoménologie ? Le projet

de Husserl reprend celui de Descartes : fonder les sciences, fonder le savoir, et donner

un ordre à l’activité scientifique (lui donner l’unité d’une Mathesis Universalis, c’est-à-

dire d’une science universelle au sens où elle se présente comme modèle des sciences

positives dans leurs méthodes : une science des sciences)

2

, qui, selon lui, se pratique de

manière « aveugle », c’est-à-dire sans fondement. Husserl vise, ici, les sciences

positives ; il leur reproche, en général, de reposer sur un préjugé : que l’expérience nous

apporte la connaissance, et regrette qu’il n’y ait pas de remise en doute de cette

médiation par la perception (comme, par exemple, la psychologie expérimentale de son

époque). Son ambition est donc de repenser l’activité cognitive afin de « réorienter » les

sciences : dans l’introduction des MC, Husserl se livre à une analogie entre son époque

et celle de Descartes, en ce que l’activité scientifique manque de cohésion, d’unité, et de

fondement.

« Un fait, certes, porte à réfléchir : le sciences positives se sont fort peu souciées de ces

Méditations qui, cependant, devaient leur fournir un fondement rationnel absolu. »

3

1

Ce texte se présente comme la retranscription de conférences, données, sous ce titre, en février

1929 à la Sorbonne. Nous utilisons la traduction de G. Peiffer et de E. Lévinas, Paris, Vrin, 1996.

2

Cf. Descartes dans les Règles pour la direction de l’esprit, Paris, Vrin, 1996, règle IV. Chez

Descartes, cette science renvoie à l’étude plus générale de l’ordre et de la mesure, deux notions qui

concernent toutes les entreprises de la conscience.

3

MC, p. 21.

2

Ces Méditations sont bien sûr celles de Descartes, et Husserl propose de revenir à

ces méditations, convaincu que la méthode utilisée est la bonne, et d’y effectuer les

changements qui s’imposent. Mais il faut insister, ici, sur l’idée de « commencement

radical » que cette entreprise exige, et que souligne le qualificatif d’ « absolu » au

fondement rationnel. Ce commencement radical ne peut être réalisé qu’à la condition

d’avoir pour point de départ, une connaissance certaine et indubitable, dénuée de tout

préjugé. Descartes emploie la méthode, dite, du « doute méthodique, puis hyperbolique

ou absolu », et le phénoménologue réalise ce qu’il appelle une « épochê ».

L’épochê est un mot grec qui existe au moins depuis les sceptiques anciens, et il

signifie littéralement : « interruption » et est traduit traditionnellement par « suspension

du jugement ». Le phénoménologue le traduit par « mise entre parenthèses », « mise

hors jeu », « inhibition », quant à la valeur existentielle du monde et de tout ce qu’il

englobe ; et l’on doit à Husserl de l’avoir enrichi dans sa signification et donc dans son

usage

4

. Il ne s’agira pas de proposer ici une « histoire » du mot, des sceptiques anciens

(Pyrrhon, Arcésilas et Carnéade) à Husserl, en pointant leurs points communs ou leurs

différences de significations. Pouvons nous, d’ailleurs, parler de différence lorsque le

mot est repris dans sa langue originelle ? Le fait que Husserl reprend, en général, le mot

grec, indique que l’auteur se réfère à une tradition philosophique particulière ; donc au

scepticisme antique. Or, un concept peut changer de signification selon son utilisation.

Et il est notable que ce mot soit appliqué dans la reprise du mouvement cartésien, alors

que Descartes ne reprend pas, lui, ce terme dans ses Méditations. Ainsi, en admettant

que Descartes réalise lui aussi une épochê, nous nous trouvons en face de trois

philosophies différentes, qui opèrent ce passage à la « suspension du jugement » dans

leurs progressions.

Une confrontation de ces trois usages pourra nous permettre, nous l’espérons,

d’expliciter le sens et le statut de l’épochê dans l’ouvrage de Husserl ; de comprendre,

malgré cette interruption qui nous condamne au solipsisme (comme chez les

sceptiques), comment la phénoménologie retrouve le monde objectif (sans passer par la

« véracité divine », comme le fait Descartes). Enfin, nous espérons que cette entreprise

nous permettra également d’exposer (de manière brève et éclairante) l’originalité du

4

Ce mot n’est jamais employé sans qualificatif, dans les MC ; nous avons affaire à une épochê

phénoménologique transcendantale, dite aussi universelle, ou à une épochê abstractive.

3

geste phénoménologique, dans ses analyses des structures de la conscience, de la

restitution intentionnelle, des synthèses constitutives, etc. Les problèmes relatifs au

solipsisme et à l’épochê abstractive exigeraient de nous une étude plus approfondie de

la Cinquième méditation.

4

I) Scepticisme antique / Husserl. La notion d’épochê : son origine antique dans

le scepticisme, et son utilisation originale dans les MC de Husserl.

1) Introduction générale : première approche de la notion d’épochê. Comment

Husserl est amené à l’utiliser.

Dès les premières lignes de la première méditation, Husserl semble, pour introduire à

sa philosophie et commencer de manière radicale, devoir adopter une attitude

particulière, se placer dans une disposition plus adéquate pour l’étude que le philosophe

se propose de mener. En effet, pour reprendre la démarche scientifique de manière

originale, c’est-à-dire à son origine et d’une manière complètement neuve, et se

prémunir contre les erreurs ou les préjugés des sciences telles qu’elles s’effectuent, le

premier geste du penseur revêt un caractère négatif. Relisons ces premières lignes :

« En philosophes qui adoptent pour principe ce que nous pouvons appeler le radicalisme du

point de départ, nous allons commencer, chacun pour soi et en soi, par ne pas tenir compte de

nos convictions jusqu’ici admises et, en particulier, par ne pas accepter comme données les

vérités de la science. »

5

C’est une véritable entreprise de « purification » qui inaugure le projet

phénoménologique, et, pour la rendre possible, le penseur doit effectuer un retour sur

lui-même pour découvrir (au sens de dégager de couches obscures, et donc ici des

préjugés, des opinions, des connaissances scientifiques) un noyau pur, purifié, à partir

duquel la démarche gnoséologique peut être observée, analysée, et corrigée. Ainsi le

terrain de l’investigation se trouve être la conscience du chercheur lui-même, et

l’investigation qu’il mène ne sera efficace que pour lui-même. Il s’agit de ne plus faire

confiance qu’à soi-même. Ce retour à soi est influencé par la référence à Descartes,

auquel Husserl reprend la méthode, et pour lequel le philosophe prend la « décision

personnelle » de renverser les sciences positives pour les reconstruire par ses propres

5

MC, Paris, Vrin, 1996, p. 25

5

moyens. Le phénoménologue reprend donc « la forme d’une philosophie orientée vers

le sujet ». Et l’exigence de commencement radical implique ce passage par le négatif.

Or pouvons nous vraiment parler de négatif, dans la mesure où il n’y a pas acte de

destruction ? En effet, il ne s’agit pas d’annihiler nos convictions, mais tout simplement

de les mettre de coté. Elles sont toujours présentes mais nous n’y prêtons plus attention :

nous les mettons en suspens, ou « entre parenthèses ». Le phénoménologue ne se rend

pas volontairement ignorant, comme s’il perdait la mémoire de tout ce qu’il a appris et

qu’il juge, maintenant, comme faux ou comme nous inclinant à l’erreur, il neutralise

simplement son jugement, son assentiment à propos des énoncés traduisant toutes ses

connaissances. La rigueur, à laquelle Husserl aspire, exige que la philosophie se fasse

sans présuppositions.

Nous reconnaissons d’emblée l’attitude sceptique, mise à part, évidemment, la

référence au sujet pensant, qui consiste à rejeter toute connaissance comme croyance, à

douter de la possibilité d’acquérir des connaissances adéquates sur le monde, à douter

que la perception ou la raison puisse se présenter comme des outils servant à la

compréhension et interprétation du monde. Ou plutôt, au sujet de Husserl, douter de la

bonne utilisation de la raison faite jusqu’à lui dans l’activité scientifique ; car Husserl,

comme nous aurons l’occasion de le constater, est profondément rationaliste. La forme

de ce scepticisme, ici employé, est encore impulsée par Descartes, en ce que l’utilisation

de la suspension du jugement se présente comme un moment à dépasser, un passage par

le négatif, dont l’issue peut-être incertaine

6

, mais qui s’inscrit dans une recherche, une

enquête, un projet de reconstruction du savoir. L’idée qu’il puisse y avoir un bon ou

mauvais usage de la raison provient également du philosophe français. Il ne s’agit donc

plus seulement de ne pas se tromper.

Or cette utilisation du scepticisme trahit l’esprit même du sceptique grec ancien qui

tente de demeurer dans la « suspension de l’assentiment » envers tout discours ou toutes

impressions sur le monde, ou atteindre la sérénité de l’âme, etc. Il existe, bien sûr,

comme dans toute grande école philosophique, plusieurs formes de scepticisme, et une

6

Chez Descartes et chez Husserl, la forme de l’exposé se présente comme une méditation « en

train de se faire », ce faisant, les deux philosophes invitent leur lecteur à suivre pas à pas la suite de leurs

raisonnements, et à les reproduire pour lui-même. Les conclusions ne peuvent être annoncées avant de les

avoir tirées, et l’inquiétude de ne pas pouvoir résoudre les problèmes posés est parfois soulignée.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

1

/

77

100%