ТЕМА 6

ТЕМА 6

ГЛАГОЛ 1: СЕМАНТИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ

ГРУППЫ, ГРАММАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ,

КАТЕГОРИИ ВРЕМЕНИ И ВИДА

Vassiliéva N.M., Pitskova L.P. : La caractéristique générale du

verbe et les catégories grammaticales ; le mode, le temps,

l’aspect, la voix

(Les catégories grammaticales du verbe français, Moscou, 1979)

Le verbe est la partie du discours qui sert à désigner une action ou

un état. Le plus souvent le verbe exprime une action : il court, il parle,

il travaille, mais il peut désigner aussi des états : il se repose, il dort, il

souffre. Cette définition sémantique du verbe est conventionnelle,

puisqu’il y a des verbes qui n’expriment ni action, ni état : pencher de-

venir, se pâmer, etc. Au surplus les actions et les états peuvent être ex-

primés aussi par le substantif. Mais le substantif les représente d’une

autre façon que le verbe. Les actions désignées par les substantifs ne

sont liées ni au moment de temps, ni à la réalité, ni à la personne. A la

différence du substantif, le verbe représente l’action comme un proces-

sus. Chaque partie du discours se distingue d’une autre en ce qu’elle

possède des catégories grammaticales qui ne sont propres qu’à elle.

Dans la caractéristique d’une partie du discours il faut révéler

avant tout les catégories grammaticales qui la caractérisent.

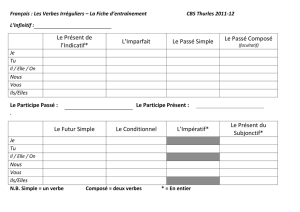

Le verbe français est caractérisé par les catégories grammaticales

suivantes : l’aspect, le temps, la corrélation de temps, la subordination,

le mode, la voix, la personne.

La distinction des catégories grammaticales est basée sur le sup-

port des morphèmes et des mots outils. Les oppositions servant de base

aux catégories grammaticales sont groupées par une seule marque

formelle.

Les catégories grammaticales s’organisent selon le principe de

hiérarchie.

La catégorie de la subordination (subjonctif) et de la non-

subordination (les formes de l’indicatif et les formes en -r) est fondée

2

sur la présence de l’élément que qui est considéré comme une marque

formelle du subjonctif.

A l’intérieur de la non-subordination (non-subjonctif) on distingue

les formes en -r et les formes sans -r dont l’opposition forme la caté-

gorie du mode : le suppositif/1’indicatif.

L’indicatif distingue la catégorie du temps qui dans le discours est

représenté par l’opposition du présent (flexion zéro) et de l’imparfait

(flexion [e]) et dans le récit par l’opposition du présent à deux formes

flectives : le passé simple et l’imparfait (il parle/il parla, il parlait).

L’opposition du passé simple et de l’imparfait constitue la catégo-

rie de l’aspect.

A l’intérieur du suppositif l’opposition il parlera/il parlerait (le

futur simple/le conditionnel présent) constitue la catégorie du temps

dans laquelle la différenciation temporelle est estompée par la valeur

modale.

A l’intérieur du subjonctif on distingue aussi la catégorie du temps

représentée par l’opposition qu’il parle, qu’il connaisse, qu’il fi-

nisse/qu’il parlât, qu’il finît, qu’il connût (flexion zéro/flexion [a], [i],

[y]).

Ainsi on a le schéma suivant :

La catégorie de la subordination / la non-subordination

L’opposition des formes simples et des formes composées

(l’auxiliaire avoir (être) + le participe passé) qui caractérise non seu-

lement les formes personnelles mais aussi les formes non-personnelles

3

du verbe sert de base à la catégorie de la corrélation de temps

(категория временной соотнесенности).

La catégorie de la voix est constituée par l’opposition de la forme

pronominale et de la forme non-pronominale du verbe (se voir/voir).

La forme pronominale est caractérisée par la présence de la particule

pronominale et la conjugaison avec le verbe être.

La catégorie de la personne est représentée par l’opposition de la

première et de la deuxième personne à la troisième.

LE MODE

Le mode et la modalité

Le problème du mode est lié très étroitement à la notion plus

large, celle de la modalité. La modalité est le rapport de l’énonciation à

la réalité. La modalité peut être exprimée par des moyens grammati-

caux et lexicaux. Comme le rapport à la réalité est exprimé dans

chaque énonciation, la modalité fait partie intégrante de chaque propo-

sition. Les sens modaux sont multiples : réalité, irréalité, éventualité,

doute, désir, hypothèse, commandement, prière, résignation, conseil,

incertitude, affirmation, négation, etc. Les moyens modaux sont aussi

multiples. La modalité peut être traduite par des formes spéciales du

verbe, c’est-à-dire morphologiquement. La modalité exprimée par des

formes verbales spéciales s’appelle mode. Il y a plus de modalités que

de modes.

La quantité de modes en français varie d’un auteur à l’autre. Cer-

tains grammairiens (R.-L. Wagner et J. Pinchon) distinguent cinq

modes : infinitif, participe, subjonctif, impératif, indicatif. D’autres en

comptent six : indicatif, subjonctif, impératif, infinitif, conditionnel,

participe. La grammaire traditionnelle distingue quatre modes : impé-

ratif, conditionnel, subjonctif, indicatif. La plupart des grammairiens

contemporains ne distinguent que deux modes (subjonctif et indicatif)

(J. Damourette et Ed. Pichon) ou trois (subjonctif, indicatif, impératif)

(K. Togeby), le conditionnel est considéré comme une forme tempo-

relle de l’indicatif. Il y a des grammairiens qui ne reconnaissent aucun

mode en français moderne (Ю.С. Степанов).

Cette diversité d’opinions s’explique par la différence des posi-

tions linguistiques des auteurs, par la compréhension différente du

mode.

4

La catégorie du mode est liée aux formes personnelles, c’est-à-

dire aux formes prédicatives. Hors des formes personnelles il n’y a pas

de catégorie du mode. Voilà pourquoi l’infinitif et le participe ne peu-

vent pas être considérés comme des formes du mode. L’impératif n’est

pas non plus un mode (E.A. Référovskaïa, A.K. Vassiliéva) :

l’impératif ne possède pas de formes propres et utilise celles de la deu-

xième personne du singulier et du pluriel et celles de la première per-

sonne du pluriel de l’indicatif, de la troisième personne du subjonctif ;

l’appel à l’action peut être exprimé aussi par l’infinitif (Partir ! At-

tendre cinq minutes.) et par le futur simple (Tu tâcheras d’être poli).

Donc, l’impératif n’aurait ni de contenu spécifique, ni de forme spé-

ciale. Il ne diffère des autres formes de l’indicatif que par l’absence

des pronoms-sujets, ce qui le fait considérer comme une construction

syntaxique d’un type à part.

Il semble qu’il y ait plus de raisons de considérer l’impératif

comme un moyen syntaxique pour exprimer un appel à l’action. Les

formes verbales sont empruntées à l’indicatif, au subjonctif, au suppo-

sitif, à l’infinitif.

On ne considère pas comme mode certains emplois modaux des

formes, par exemple, l’imparfait de transposition, le subjonctif.

Le subjonctif qui au niveau morphologique ne fait que nommer

l’action est exclu des modes. Puisqu’il est employé dans les proposi-

tions subordonnées et puisque sa fonction primaire est une subordina-

tion, il est considéré comme une forme verbale de subordination. Ses

effets modaux ne se manifestent que dans la phrase de subordination et

découlent de sa valeur primaire : la subordination grammaticale (voir

le chapitre précédent).

Donc, l’impératif et le subjonctif ne sont pas des modes. Il reste à

voir si le conditionnel ou les formes en -r peuvent être considérés

comme un mode.

LE TEMPS

La notion du temps grammatical

Le verbe désigne un procès dans le temps. La notion temporelle

fait partie intégrante du verbe. Il exprime le temps morphologique-

ment. Les formes verbales peuvent exprimer la localisation de l’action

par rapport au moment de la parole. Le moment de la parole est intro-

5

duit dans la grammaire conventionnellement (comme est convention-

nel le premier janvier). En employant le terme « le moment de la pa-

role », on a en vue le terme linguistique et non pas psychologique. Il

ne faut pas croire que les temps grammaticaux soient des réflexions

immédiates et simples du temps objectif exprimant le futur, le passé, le

présent. Les formes verbales peuvent être utilisées pour désigner les

relations temporelles du passé, du présent et du futur. Mais ce n’est pas

par cela qu’est déterminée la valeur morphologique des formes tempo-

relles. La valeur temporelle des formes verbales est déterminée par le

système même du verbe, par l’opposition des formes constituant la ca-

tégorie grammaticale du temps. Ainsi, en cherchant la valeur des

formes temporelles, nous partons du système même du verbe et non du

temps à priori.

Le français, à la différence du russe, possède un système temporel

bien développé. En français, il y a des formes spéciales pour désigner

les actions non seulement par rapport au moment de la parole, mais par

rapport à un autre moment donné. Le système temporel du verbe fran-

çais permet donc de distinguer deux catégories grammaticales où se re-

flètent les relations temporelles : celle du temps et celle de la corréla-

tion de temps.

L’ASPECT

Les problèmes généraux

Le problème de l’aspect en français provoque un intérêt toujours

croissant de la part des romanistes. Les derniers temps on voit paraître

un grand nombre de travaux traitant les questions de l’aspect en fran-

çais. Et pourtant la discussion qui porte sur l’aspect grammatical du

système verbal français n’est pas close.

Certains grammairiens ne reconnaissent pas au français la catégo-

rie de l’aspect (p. ex., J. Damourette et Ed. Pichon ; L. Tesnière), alors

que d’autres ne la nient pas. L’opinion de ces derniers sur la présenta-

tion morphologique de l’aspect n’est pas unanime. Selon les uns, elle

est formée par l’opposition des formes composées et des formes

simples (p. ex., G. Guillaume ; J. Damourette et Ed. Pichon ;

M. Wilmet) : je fais, je ferai, je faisais, je fis, je ferais, que je fasse,

que je fisse, faisant, faire/j’ai fait, j’aurai fait, j’avais fait, j’eus fait,

j’aurais fait, que j’aie fait, que j’eusse fait, ayant fait, avoir fait. Selon

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

1

/

28

100%