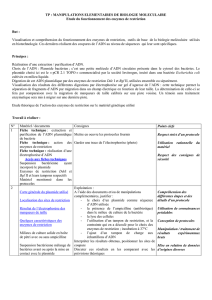

A. La découverte des enzymes de restriction.

Des débuts de la génétique aux enjeux actuels des biotechnologies TP4 + 5

Christiane Blanc-Gonnet, Claude Banos, Delphine Malan & Nadine Marguet - Lycée Aristide Bergès, Seyssinet

UNE REVOLUTION TECHNOLOGIQUE :

LA DECOUVERTE DES ENZYMES DE RESTRICTION.

Au début des années 70, on connaît la structure de la molécule d’ADN, son mode de réplication et

d’expression mais on ne sait pas isoler un gène, séquencer l’ADN qui le constitue, en faire une étude

approfondie. C’est alors que survient une découverte capitale : celle des enzymes de restriction.

Nous rechercherons ici en quoi ces molécules sont des outils précieux pour les généticiens.

Activité 1 : apprendre à connaître les enzymes de restriction.

A. La découverte des enzymes de restriction.

Prenez connaissance du document A 1 de votre livre page 152 (Belin Spécialité). On peut dire que c’est

à leur propriété première que les enzymes de restriction doivent leur découverte et leur nom.

Justifiez cette affirmation à l’aide de ce seul document.

B. Les caractéristiques des enzymes de restriction.

Produites par les bactéries, ces molécules sont de véritables « ciseaux moléculaires ».

A partir de l’étude du document A 2 page 152 de votre manuel (Belin Spécialité) :

- justifiez l’appellation « ciseaux moléculaires » ;

- retrouvez les caractéristiques de ces « ciseaux ».

Un même fragment d’ADN d’une cellule, voire tout l’ADN d’un chromosome par exemple, peut être

coupé par différentes enzymes de restriction. On va obtenir ainsi une multitude de fragments d’ADN de tailles

différentes qu’il est intéressant de séparer et de repérer.

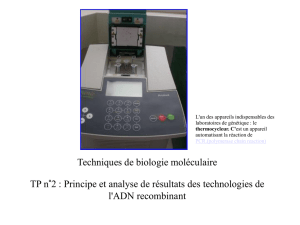

Activité 2 : séparer et repérer des fragments de restriction.

On fait agir une ou plusieurs enzymes de restriction sur un fragment d’ADN. Après un temps plus ou

moins long en fonction de la quantité d’ADN à « digérer », de la quantité d’enzymes introduite dans le milieu,

on obtient une suspension qui comporte différents fragments que l’on se propose de séparer. Vous ferez cette

séparation :

Par électrophorèse réelle en suivant le protocole (annexe 1) dont vous retiendrez le principe.

Par simulation sur papier.

1) Mettez en route l'électrophorèse réelle, puis, pendant la migration, réalisez la simulation en suivant

les consignes fournies (annexe 2) afin d’obtenir et de séparer des fragments de restriction d’un ADN traité par

deux enzymes de restriction différentes.

2) A l’issue de votre simulation, les « fragments » sont, bien sûr, directement visibles. A l’issue de votre

électrophorèse réelle, vous avez dû colorer les fragments pour qu'ils apparaissent au niveau du gel.

Comparez les résultats obtenus dans les différents puits à la fin de l’électrophorèse réelle des fragments

d’ADN du phage

. Confirment-ils, en accord avec votre simulation, ce que vous avez vu précédemment sur

le rôle et les propriétés des enzymes de restriction ?

3) Lors de la simulation, vous avez travaillé sur un ADN dont la séquence nucléotidique vous était

fournie. Les biologistes ne la connaissent pas quand ils abordent une première fois une molécule d’ADN.

Ils vont souvent commencer par dresser une « carte de restriction » c’est à dire faire une représentation

graphique de la position des différents sites de restriction le long du fragment d’ADN analysé. Pour cela, il est

nécessaire de faire des recoupements entre plusieurs résultats de digestion enzymatique.

Nous en reparlerons, nous verrons un peu plus tard l’intérêt que peuvent présenter de telles cartes, mais

entraînez-vous cependant à en construire une avec la question 1 de l’exercice polycopié qui vous est distribué

(à faire pour la prochaine séance). (= exercice n° 2 page 145 du manuel Bordas spécialité)

Activité 3 : rechercher une séquence d’ADN (voire un gène) connue.

Dans certaines recherches, il peut être nécessaire d’identifier une séquence précise d’ADN voire un

gène connu. Pour cela, on fait généralement appel à une sonde, simple brin d’ADN, plutôt court,

complémentaire de la séquence (ou d’une région du gène) recherchée.

Quand on cherche un gène précis qui code une protéine connue, la sonde est synthétisée en laboratoire

à partir de la séquence des acides aminés de cette protéine. A quoi les généticiens font-ils alors appel pour

élaborer cette sonde ?

Qu’implique la fixation d’une telle sonde sur la séquence recherchée ?

Ces sondes sont généralement rendues radioactives par incorporation de nucléotides radioactifs lors de

leur synthèse. Quelle technique pourra-t-on alors employer pour localiser la sonde sur des fragments de

restriction séparés par électrophorèse ?

Simulons une telle recherche au sein de l’ADN précédemment « digéré » par Eco RI (activité 2).

L’une des techniques souvent utilisée est le Southern blot (document A1 page 154)(Belin Spécialité)

dont le protocole simplifié vous est proposé sur le polycopié distribué (annexe 3). Appliquez-le.

La séquence recherchée figurait-elle dans l’ADN étudié ? Si oui, au sein de quel fragment de restriction

l’avez-vous localisée ?

Vous pouvez maintenant traiter la question 2 de l’exercice polycopié qui vous a été distribué (à faire pour

la prochaine séance) (= suite de l'exercice n° 2 page 145 du manuel Bordas spécialité).

Activité 4 : repérer une mutation au sein d’une molécule d’ADN

…

A. Une détection expérimentale.

Deux nouveaux fragments de molécule d’ADN vous sont fournis (Annexe au TP « enzymes de

restriction », les deux dernières séquences nucléotidiques).

Refaites sur ces fragments une digestion par Eco RI puis un Southern blot.

Décrivez le résultat obtenu : que remarquez-vous ?

Recherchez l’origine des résultats obtenus.

Quelle notion, apprise en programme obligatoire est ici mise en évidence ?

Tracez la carte de restriction liée à l’enzyme EcoRI pour les 3 ADN considérés, puis complétez le

tableau suivant :

Nombre de sites de

restriction de EcoRI

ADN1

ADN2

ADN3

B. Utiliser un logiciel de simulation.

La même recherche peut être conduite en faisant appel à un logiciel de simulation.

Vous allez travailler avec le logiciel « Anagène » : suivez le protocole fourni (annexe 4).

Voir l'annexe 5 pour le déroulement dans le temps.

1

/

3

100%