Construire le sens à travers l`outil des indices personnels

1

Tzaneva Boryana

Université de Sofia « Saint Kliment Ohridski »

Université Stendhal Grenoble 3

Construire le sens à travers l’outil des indices personnels. L’exemple du texte

dramatique français et bulgare*

Dans l’édifice d’un texte chaque élément, se liant aux autres et interagissant avec eux,

concourt à la production du sens de l’ensemble. Le présent article se propose de se pencher

sur un type particulier d’éléments constitutifs du langage : les indices de personne.

L’optique d’analyse est celle d’une étude contrastive qui a pour objectif de relever les

particularités systémiques des indices personnels en passant par la confrontation de séquences

hiérarchisées et cohérentes déployées sur l’axe syntagmatique.

Le corpus retenu comprend deux pièces contemporaines – une française et une bulgare

– chacune appariée à sa traduction dans l’autre langue.

1

Depuis plusieurs décennies le théâtre attire dans son orbite des chercheurs d’horizons

de plus en plus divers. En considérant le dire théâtral comme une modalité entre autres de la

réalisation de la parole on a fini par s’affranchir de l’idée de sa valeur purement littéraire.

Néanmoins, pour légitimer sa prétention à la scientificité l’étude proprement

linguistique du texte théâtral ne pourrait se passer d’évoquer les particularités du genre

dramatique.

1. Le genre dramatique comme point d’appui d’une analyse linguistique : contraintes

et avantages

Les recherches allant dans le sens de la dimension linguistique du théâtre ont

longtemps insisté à définir le dialogue dramatique comme une mimesis plus ou moins parfaite

des échanges verbaux ordinaires.

Or la distance qui sépare ces deux types de production langagière ressort clairement si

on observe en parallèle un corpus issu de la transcription de conversations authentiques

enregistrées et un autre, tiré cette fois-ci de textes de théâtre. Les caractéristiques de l’oral –

répétitions, énoncés inachevés, chevauchements, etc. – sont presque absents du texte

* La variante du texte qui suit ci-dessus n’est pas définitive.

1

Yasmina Reza, « Art » ; Hristo Boytchev, Orchestre Titanic. (références détaillées ci-dessus)

2

dramatique : quand on en aperçoit des traces, celles-ci sont essentiellement à mettre sur le

compte d’une quête d’effets stylistiques effectuée par l’auteur. Le théâtre est un produit de

l’activité d’écriture et cette qualité première prédétermine dans une large mesure le

fonctionnement des structures linguistiques qu’il engendre.

Ceci dit, il semblerait pertinent de se demander si le discours théâtral, de par son

origine de texte écrit et intrinsèquement monologal (la voix unique de l’auteur multipliée dans

les voix des personnages), n’offre pas au linguiste un matériau d’analyse maigre et limité par

comparaison avec la conversation « spontanée ».

Le parti pris consistant à choisir pour objet d’étude un corpus écrit table sur deux traits

essentiels que présente le texte écrit. En premier lieu, sa facilité d’accès : on est dispensé des

multiples complications d’ordre instrumental qui accompagnent le traitement et la

transcription des séquences orales. En deuxième lieu, et c’est une raison bien plus forte, au

niveau scriptural les brouillages propres à l’oral sont écartés en sorte que l’image de la

situation linguistique s’y dessine avec une netteté accrue. Résultant de l’application

consciente des règles linguistiques, l’écrit est en mesure d’en fournir la représentation

systématisée plus aisément que l’oral

2

. Cela revient à dire que du point de vue du linguiste un

corpus constitué de textes dramatiques, comme tout autre corpus d’écrits littéraires, bénéficie

par rapport au corpus oral d’avantages tels que le dépouillement et la mise à nu de la

charpente même du langage.

Si le théâtre se démarque tout de même des autres genres de l’écrit tout en se

rapprochant de l’oral, c’est qu’il est destiné à être joué sur scène par des acteurs, i. e. à être

prononcé « comme si » c’était une vraie conversation.

Ainsi, on pourrait définir l’œuvre théâtrale comme espace situé à mi-chemin entre

l’écrit et l’oral. Le dispositif énonciatif qui s’y déploie porte l’empreinte de cette hybridité.

Comme cela a été montré par C. Kerbrat-Orecchioni la situation communicative qui s’instaure

au théâtre possède une structure tripartite. Trois niveaux d’instances énonciatives y sont

décelables. Le niveau de base incluant les deux autres mais caractérisé à la différence d’eux

par une relation dissymétrique est celui où l’auteur adresse son message au public. Le

deuxième niveau est réservé aux personnages. Le troisième niveau, quant à lui, appartient aux

acteurs qui ont pour tâche de faire passer l’écrit à l’oral.

3

2

Cf. la thèse que « [dans le théâtre] les règles du dialogue ordinaire sont souvent systématisées » (A. Petitjean,

1984, 78.)

3

C. Kerbrat-Orecchioni, 1985. Cette structure emboîtée propre à la communication théâtrale est plus complexe

que l’organisation discursive des échanges verbaux quotidiens qui s’effectuent, eux, entre partenaires situés au

même niveau.

3

C. Kerbrat-Orecchioni souligne que les maximes du discours n’agissent que sur les

personnages. Ceux-ci représentent la seule instance énonciative « conversationnellement

pertinente »

4

. Le niveau du texte brut où ils interagissent reste donc l’essentielle source de

données linguistiques.

2. La problématique des indices personnels

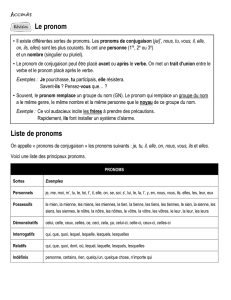

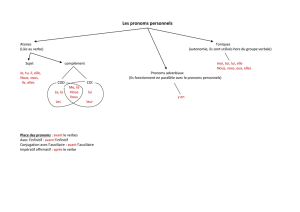

La catégorie de la personne étant une catégorie clé qui jouit d’une portée universelle, il

est légitime de tenter de l’appréhender en explorant ses diverses réalisations. Par indices

personnels on va désigner ici toutes les formes qui comportent l’idée de personne.

2.1. Extension du terme d’indice de personne

D’après J. Feuillet :

« […] la personne n’est pas une catégorie verbale, pas plus qu’elle n’est une catégorie nominale : elle

entretient simplement une relation avec le verbe ou avec le nom sous forme d’indice ou de pronom

« autonome ». »

5

On voit ici une distinction terminologique entre indices, d’une part, et pronoms,

d’autre part. Pour rendre compte de ce que recouvrent ces deux notions on va faire appel aux

travaux de D. Creissels.

La notion d’indice pronominal proposée par Creissels dans une optique de typologie

syntaxique se destine à embrasser trois sous-types d’éléments morphologiques. Au sein du

premier sous-type on retrouve notamment les pronoms conjoints français alors que le

troisième sous-type regroupe les désinences personnelles du verbe dans les langues comme le

latin – mais aussi le bulgare – désinences qui sont susceptibles d’être coordonnées à un

constituant nominal représentant l’argument sujet, mais dont la spécificité consiste surtout à

pouvoir représenter l’argument sujet à elles seules.

6

4

Ibid., p. 238. Un des effets de cet emboîtement de niveaux, c’est le « trope communicationnel », en vertu

duquel le public, par définition destinataire secondaire des répliques des personnages, en devient le destinataire

principal, ibid., p. 242.

5

Feuillet J., 2005, 17.

6

Creissels remarque au passage que, loin de signaler un fonctionnement véritablement pronominal des éléments

en question le qualificatif « pronominal » est censé refléter plutôt le fait que ces trois types d’indices

« représentent les étapes successives d’un processus de grammaticalisation dont le point de départ est la

cliticisation des pronoms personnels. » (Creissels, 2004).

4

L’appellation d’indices est réservée donc aux désinences et aux pronoms

« dépendants », alors que l’étiquette de pronoms s’applique aux pronoms employés sans

support verbal.

Sans contester la légitimité de la discrimination entre ces deux types d’unités

morphologiques, on optera ici pour une autre démarche visant à répondre à un besoin

méthodologique. En remplaçant dans le terme d’ « indice pronominal » son deuxième

constituant par « personnel », on se plie à une logique d’addition. La modification vise à

mettre en valeur l’unité fonctionnelle des pronoms et des indices jusque là opposés.

Le fait de parler d’ « indice », de « marque » ou de « marqueur » personnel représente

au fond une tentative d’embrasser dans un terme générique l’ensemble des phénomènes

linguistiques qui ont trait à la catégorie de la personne. A l’intérieur de cet ensemble on

retrouve les pronoms personnels, les adjectifs et les pronoms possessifs, les formes

personnelles du verbe, pour n’en citer que les classes traditionnellement recensées quand il y

va de la catégorie de la personne. Dans le contexte de l’étude contrastive des réalisations de la

personne en français et en bulgare l’emploi du terme d’ « indice de personne » revêt le

caractère d’une étape opératoire. Comme cela va être montré par la suite, l’apparition du

pronom à côté du verbe est d’ordre systématique en français mais ne l’est pas en bulgare.

D’autre part, les pronoms français connus sous l’étiquette de pronoms disjoints, voient

souvent apparaître comme leurs équivalents en bulgare également des pronoms personnels et

non plus la seule désinence du verbe. Mais comment analyser les cas où l’emploi du pronom

bulgare n’est pas facultatif ni le résultat d’une visée emphatique. S’agit-il alors d’un emploi

indexical du pronom « autonome » ? L’analyse de toutes ces formes et occurrences en terme

d’ « indice de personne » donne les moyens de surmonter la disparité morphologique entre

pronoms et formes verbales pour essayer de découvrir des fonctionnements et des contenus

notionnels communs.

2.2. La place des indices de personne dans le texte dramatique

La possibilité du dialogue théâtral repose comme pour n’importe quel autre dialogue

sur la réversibilité d’un « je » et d’un « tu » à l’intérieur de « tours de parole » successifs.

La double articulation du théâtre qui l’apparente à la fois à l’écrit et à l’oral en fait un

terrain propice pour l’analyse des indices de personne, ceux-ci manifestant pleinement la

richesse de leur paradigme dans le cadre d’échanges verbaux entre deux ou plusieurs

interlocuteurs.

5

C’est au niveau médian où évoluent les personnages que se construisent et s’habillent

en structures linguistiques les relations de personne. C’est aux personnages seuls que réfèrent

les déictiques dans le texte théâtral.

7

Quant aux didascalies, elles sont une partie intégrante de l’écrit dramatique mais se

distinguent du reste de son tissu textuel. Les indices de personne qui s’y retrouvent obéissent

à des règles particulières.

3. Hypothèses

L’analyse initiale du corpus permet de formuler l’hypothèse que dans le texte de

théâtre il existe deux plans distincts du fonctionnement des indices de personne.

Le premier qu’on va appeler plan de base concerne l’usage basique des indices de

personne dans la construction des énoncés. C’est le niveau où les indices personnels

fonctionnent comme de simples éléments constitutifs dont la présence est indispensable pour

assurer la bonne syntaxe du texte.

Le deuxième plan qu’on pourrait nommer plan de mise en valeur se rapporte à des

emplois spécifiques des marqueurs de personne qui représentent une déviation (transfert de

personne) ou une surenchère (reprise emphatique) de l’emploi basique et auxquels l’auteur du

texte dramatique fait appel pour atteindre un objectif dramaturgique précis.

C. Kerbrat-Orecchioni fait remarquer que pour l’auteur « il s’agit moins de rechercher

la vraisemblance que de se plier aux exigences de l’efficacité dramatique ».

En reprenant les termes utilisés et en reformulant légèrement cette affirmation, on

pourrait dire que les indices de personne agissent dans le texte dramatique sur l’axe de la

vraisemblance (c’est-à-dire de la correspondance à la règle, de la correction syntactico-

sémantique) et sur l’axe de l’efficacité. Par ailleurs il paraît que ses deux axes ne s’opposent

pas l’un à l’autre mais sont plutôt complémentaires.

7

C. Kerbrat-Orecchioni, 1985.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%