II- Attrait de l`environnement d`investissements 7

U n i v e r s i t é L a v a l

Séminaire I : Asie

Professeur : Mr. Zhan Su

Les attraits de l’environnement d’investissements:

Une comparaison entre l’Inde et la Chine.

Élaboré par :

François-Xavier Mauppin (00 256 933)

Nadim Hadj Fredj (02 324 101)

Hiver 2004

Table des matières

Introduction 1

I- Paysage économique 2

1- Caractéristiques économiques 2

2- Stratégies d’attraction des IDE 4

II- Attrait de l’environnement d’investissements 7

1- Environnement politique 7

2- Environnement économique 8

3- Environnement d’affaires 10

4- Environnement légal 11

5- Environnement culturel 13

6- Infrastructures 13

III- Synthèse 15

Conclusion 17

Bibliographie 18

Annexes 20

Introduction :

Depuis une quinzaine d’années, on ne cesse de parler et d’annoncer le miracle chinois.

En effet, la Chine a su, de 1979 à 2003, élever son économie au 6ème rang mondial en

détrônant le monstre américain en terme d’IDE. Sa croissance soutenue de l’ordre de 9 %

depuis 10 ans suscite de nombreuses questions, de la jalousie, de la crainte et du

scepticisme sur la viabilité à long terme des réformes entreprises par le gouvernement.

Rien ne semble pouvoir freiner le rouleau compresseur chinois.

Dans la même région, un autre géant, l’Inde, commence à se faire reconnaître depuis

1991 comme une autre économie prometteuse. En effet l’Inde se voit flattée d’une

croissance soutenue qui flotte au tour des 5 %. En terme de croissance des IDE, l’Inde

s’aligne sur la dynamique chinoise. Déjà de nombreux experts posent la problématique de

savoir si l’Inde, dans un avenir plus ou moins proche va pouvoir dépasser la Chine.

D’autres nous affirment que la Chine et l’Inde sont les deux prochaines nations leaders

économiquement au monde.

Alors que dans certains pays riches, les taux de croissance dépassent péniblement les

1%, il semble que ces deux pays en voie de développement détiennent la clé du succès.

On se propose donc dans ce travail, après un portrait détaillé de l’économie de chacun

des pays, d’analyser l’environnement d’investissements afin de mieux comprendre le

miracle asiatique et aussi de comparer ces deux géants de l’Asie.

Page 1

0

500

1000

1500

2000 2001 2002 2003

Évolution du PIB / h. ($ US)

Chine Inde

0

500

1000

1500

2000 2001 2002 2003

Évolution du PIB (Mds de $ US)

Chine Inde

I- Paysage économique :

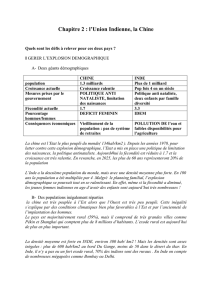

1- Caractéristiques économiques :

Depuis 25 ans, la Chine connaît un véritable décollage économique. L’importance du

rôle économique de ce pays n’est plus à démontrer. En effet, la richesse créée est passée

de 4 à 14 % du total mondial (à parité de pouvoir d’achat) ; ce qui propulse la Chine au

6ème rang mondial, avec un PIB

1

d’environ 1260 Mds $ US

2

. Depuis 1978, la Chine

maintient une croissance de l’ordre de 9 % par année et « la richesse par habitant

continue à croître sur une tendance de 7 à 8% par an »

3

. Le PIB par habitant, quant à lui

demeure faible par rapport à celui des pays riches (le PIB / hab. au Canada est environ

égal à 25 000 $) et viens de franchir le seuil des 1000 $ en 2003 ; il faut néanmoins

rappeler que la Chine est le pays le plus peuplé au monde avec 1 280 975 000

4

habitants.

Données tirées de DREE. Statistiques Chine et Inde, Janvier 2004.

Loin d’être négligeable, l’économie indienne connaît elle aussi une croissance

soutenue. Effectivement, même avec un PIB (de 579 Mds $ en 2003) nettement inférieur

à celui de la Chine (voir ci-dessus), l’Inde se positionne au 11ème rang mondial. Avec une

population proche de celle de la Chine (1 048 279 000), son PIB par habitant reste très

faible, soit 545 $ par an.

Malgré son manque d’ouverture au commerce mondial, l’Inde a su maintenir une

croissance flottant autour des 5 % grâce à son secteur privé domestique comme l’ont

souligné Huang et Khanna (2003).

1

Les valeurs de PIB sont tirées de la DREE et de The World Bank Group.

2

Le signe « $ » désignera le dollar américain pour tout le reste de ce travail.

3

DREE (2003). Chine : Situation économique et financière.

4

Les nombres d’habitants sont tirés de The World Bank Group [On-line] Available

http://www.worldbank.org/data/databytopic/POP.pdf

Page 2

L’Inde conserve une économie assez traditionnelle, axée sur les services, qui

contribuent à eux seuls à la moitié (49 %) du PIB. D’un autre côté, la Chine possède une

économie beaucoup plus industrialisée. En effet, le secteur de l’industrie représente 49 %

du PIB, alors qu’en Inde, il ne représente que 26 %. Cette différence dans la structure de

ces deux économies s’explique par deux stratégies différentes. L’Inde, fidèle à son

histoire et sa culture, décide de mettre en avant les « cerveaux » développant ainsi le

secteur tertiaire. Alors que la Chine, déploie une stratégie de « cols bleus », une économie

basée sur la main d’œuvre renforçant le secteur industriel.

Données tirées de Jean Villette. L’Atlas Francophone.

D’après ce qui précède, on peut conclure que les économies de l’Inde et de la Chine

sont assez différentes, et n’auraient en commun que le fait d’être en croissance soutenue.

D’ailleurs, d’après Lingle (2003), en terme de PPA, la Chine possède la 2ème plus

importante économie au monde, et l’Inde occupe la 4ème position. L’IDH en constante

croissance, dénote, plus globalement, que les deux pays se développent parallèlement

d’une manière rapide (voir ci-dessous

5

).

Évolution de l'Indice de Développement Humain (IDH)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1 975 1980 1985 1990 1995 2001

Années

IDH

Chine Inde Canada

Données tirées de United Nations Development Program (2003).

5

L’IDH du Canada est donné pour référence.

Répartition du PIB en Chine (2003)

18%

49%

33%

Agriculture Industrie Services

Répartition du PIB en Inde (2003)

25%

26%

49%

Agriculture Industrie Services

Page 3

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

1

/

28

100%