L`ère des biotechnologies - Raymond Rodriguez SVTperso

RR - 16/04/17 - 840904185 - 1/8

L'ère des biotechnologies :

depuis 1970

I. Le génie génétique ouvre des perspectives dans la manipulation et la connaissance du génome

A. Les enzymes de restriction permettent d'isoler des fragments de molécule d'ADN

B. On peut coller deux fragments d'ADN

C. Deux méthodes permettent de multiplier de l'ADN

D. On peut séquencer l'ADN

E. Le génie génétique a permis de découvrir les gènes morcelés

► TP 1. Enzymes de restriction et polymorphisme génique

II. Les biotechnologies ont des applications en agronomie

A. La transgénèse permet d'obtenir des OGM

B. La trangénèse végétale a de nombreuses applications

► TP 2. Débat OGM Pas de fichier

C. Les OGM sont l'objet d'un débat

III. Les biotechnologies ont des applications en génétique humaine

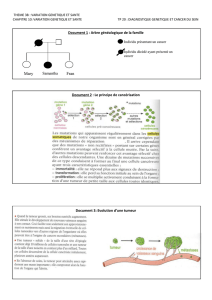

A. On peut dépister et diagnostiquer une maladie génique

B. On peut dépister et diagnostiquer une anomalie chromosomique comme la trisomie 21

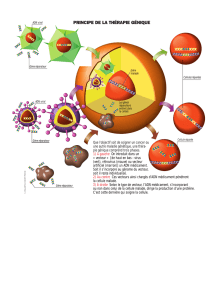

C. La thérapie génique somatique permet de pallier la déficience d’un gène

OBJECTIF

Le génie génétique est l'ensemble des techniques utilisées pour isoler,

transférer ou modifier un gène. Il fait partie des biotechnologies qui

utilisent les êtres vivants (animaux, végétaux ou micro-organismes) ou

leurs composants à des fins agricoles, scientifiques ou thérapeutiques.

On cherche à faire le point sur les méthodes du génie génétique et à

préciser les applications des biotechnologies dans les domaines de

l'agronomie et de la génétique humaine.

Spécialité

Chapitre

3.3

4 semaines

RR - 16/04/17 - 840904185 - 2/8

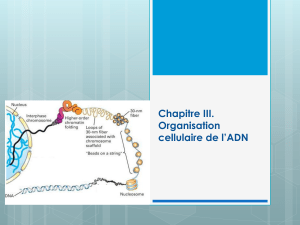

I. Le génie génétique ouvre des perspectives dans la

manipulation et la connaissance du génome

A. Les enzymes de restriction permettent d'isoler des fragments de

molécule d'ADN

► FIGURE 1. Enzymes de restriction dans Nathan p. 76 doc. 1.

► FIGURE 2. Orientation de la molécule d’ADN

Une enzyme de restriction est isolée à partir d'une bactérie "protégée " contre son

action. Elle lui permet de se défendre contre des infections virales. L'enzyme porte le

nom de la bactérie suivi du numéro d'ordre de sa mise en évidence.

Une enzyme de restriction (= endonucléase = ciseau moléculaire) coupe une

molécule d'ADN de n'importe quelle espèce chaque fois qu'elle rencontre un site

de restriction (= site de coupure) qui est une séquence nucléotidique ( et

palindromique), que l'enzyme reconnaît spécifiquement.

Un palindrome est un mot, ou un groupe de mots, qui peut être lu indifféremment

de gauche à droite ou de droite à gauche (Ex. Ésope reste ici et se repose).

Selon l'enzyme, la coupure est franche ou décalée.

► FIGURE 3. Electrophorèse de fragments de restriction dans Bordas p. 127

et Nathan p. 95.

L'utilisation de plusieurs enzymes sur une même molécule d'ADN permet

d'obtenir un grand nombre de fragments de tailles diverses. Par électrophorèse

on peut ensuite isoler les fragments en fonction de leur taille.

L'ADN fragmenté est déposé sur un gel d'agarose à pH provoquant une charge

négative de l’ADN. Grâce à un champ électrique les fragments migrent vers l'anode à

une vitesse inversement proportionnelle à leur taille évaluée (en kilobases (kb) ou en

paires de bases (pb)) par comparaison avec la migration de fragments de taille connue.

Ils sont enfin visualisés par coloration.

B. On peut coller deux fragments d'ADN

► FIGURE 4. Enzymes de restriction et ADN recombinant dans Nathan p. 77

fig. 3.

L'ADN bactérien est toujours circulaire (pas d’extrémités 3’ et 5’). A coté de leur

chromosome unique, les bactéries possèdent de petites molécules d"ADN, les plasmides

qui sont faciles à extraire et à purifier.

Chaque fragment d'ADN libéré par une enzyme de restriction possède deux

extrémités cohésives (= " bouts collants ") qui peuvent s’associer avec des

nucléotides complémentaires). Il est possible de fabriquer un ADN recombinant

par soudure de deux fragments d'ADN possédant des extrémités cohésives

complémentaires en présence d'une enzyme ADN ligase.

VOIR. Universalité de la molécule d'ADN dans le cours de seconde chapitre 2.2

Du fait de l'universalité de la molécule d'ADN, les différents segments d'un ADN

recombinant peuvent provenir d'espèces différentes et même de règnes

différents.

► TP 1. Enzymes de restriction et polymorphisme génique

Possible aussi après I.

RR - 16/04/17 - 840904185 - 3/8

C. Deux méthodes permettent de multiplier de l'ADN

Limites (ne sont pas exigibles). Les techniques de séquençage et de clonage des

gènes.

1. In vivo , par clonage de gène

► FIGURE 5. Produire un clone contenant un plasmide dans Nathan p. 78 et

79 fig. 2. Ici le plasmide initial est résistant à deux antibiotiques (A et B). L’ADN à

cloner est inséré au sein du gène de résistance A qui devient inopérant. Après

introduction de l’ADN recombinant à des bactéries sensibles à A et B. On

sélectionne celles qui demeurent sensibles à B et non à A.

Un plasmide à ADN recombinant est intégré à une bactérie.

On associe à la séquence de clonage un gène de sélection (généralement un gène de

résistance à un antibiotique ou à un herbicide) afin de sélectionner les bactéries

transformées (résistantes).

Les bactéries se reproduisant très vite (une génération toutes les 20 min) on

obtient rapidement de multiples copies du gène inséré.

2. In vitro par PCR

► VOIR. Amplifier un gène par PCR dans Nathan p. 79 fig. 3.

La polymérisation en chaîne ( = PCR = Polymérase Chain Réaction) permet

d'amplifier (= multiplier) rapidement une séquence quelconque d'ADN.

Dans un milieu de pH contrôlé sont placés, outre l'ADN à reproduire (= séquence

d'intérêt), les quatre bases A, T, C et G (désoxynucléosides triphosphates), une ADN

polymérase thermostable, des amorces (séquences monobrin de 15 à 30 nucléotides

permettant d'encadrer la zone à dupliquer). On peut alors effectuer n cycles de quelques

minutes (températures de 60 à 90 °C) permettant chacun de doubler la quantité d'ADN.

D. On peut séquencer l'ADN

► VOIR. Des outils pour séquencer le génome dans Nathan p. 80 et 81.

Le séquenceur automatique utilise le résultat d'une électrophorèse où :

- chaque type de nucléotide est marqué par une substance fluorescente

différente ;

- les nucléotides sont dans le même ordre que dans l'ADN.

Les différents fragments d'ADN provenant d'un même organisme peuvent ensuite

être ordonnés en repérant les séquences de nucléotides qui se chevauchent. On

peut ainsi retrouver la séquences de chromosomes entiers.

► VOIR. Séquençage du génome humain dans Nathan p. 98.

Les premières versions " complètes " de séquençage du génome humain ont

été publiées en 2001.

E. Le génie génétique a permis de découvrir les gènes morcelés

Accompagnement. On signale que les techniques du génie génétique ont permis

de mettre en évidence le polymorphisme des gènes et de faire évoluer la notion

de gène, mais ces notions ne peuvent pas faire l'objet d'une question au

baccalauréat.

► FIGURE 6. Le gène morcelé de l’ovalbumine dans Bordas p. 130.

Chez les procaryotes l'ARN messager est l'exacte réplication de l'ADN.

Chez les eucaryotes, l'hybridation d'un ARNm avec le gène correspondant dénaturé

(ADN simple brin) montre que l'ARN est beaucoup plus court que l'ADN (nombreuses

boucles).

RR - 16/04/17 - 840904185 - 4/8

Chez les eucaryotes, l'ARN messager mature est le produit de l'excision

(élimination de séquences non codantes ou introns) d'un ARN prémessager et

de l'épissage (soudure des séquences codantes restantes ou exons). Les gènes

sont morcelés.

► FIGURE 7. L’épissage alternatif dans Bordas p. 131.

Un gène unique peut générer plusieurs combinaisons d'exons différentes (=

épissage alternatif) et donc gouverner la synthèse de plusieurs polypeptides

différents.

► VOIR. Immunologie : segments variables des molécules d'anticorps dans

cours de TS obligatoire (chapitre 7.3. § IA)

Notre génome peut ainsi coder beaucoup plus de protéines qu'il ne possède de

gènes.

Pour trois raisons on ne peut pas dire qu'à un gène correspond une protéine :

- une même protéine fonctionnelle est souvent formée de plusieurs chaînes

polypeptidiques codées par des gènes différents (cas de l’insuline, des chaînes L et H

d'une molécule d'immunoglobuline) ;

- un même gène peut coder plusieurs séquences polypeptidiques (cas des segments

variables des chaînes L et H d'une molécule d'immunoglobuline).

- certains gènes codent seulement un ARN (ex. ARN ribosomal).

Un gène est une association de segments d'ADN (le plus souvent), qui constituent

ensemble une unité d'expression conduisant à la formation d'un ARN.

Ces divers segments sont :

- l'unité de transcription, pouvant coder un ou plusieurs ARN (épissage alternatif),

segment continu codant le transcrit primaire qui se retrouvera dans l'ARN définitif

(intron(s), séquences d'espacement, queue) ;

- le promoteur de base responsable de l'initiation correcte de la transcription ;

- la (les) séquence(s) régulatrice(s) responsables du contrôle de la transcription.

Un gène n'est donc pas une unité structurale mais une unité fonctionnelle.

► TP 1. Enzymes de restriction et polymorphisme génique

Si pas fait après I.A

II. Les biotechnologies ont des applications en

agronomie

A. La transgénèse permet d'obtenir des OGM

► FIGURE 8. Les étapes de la fabrication d’un OGM dans Nathan p. 89.

La transgénèse consiste à introduire, un gène d'intérêt (= transgène modifié ou

étranger) dans un organisme pour lui faire acquérir des propriétés nouvelles.

Après avoir été isolé, le gène d'intérêt, accompagné des séquences d'ADN

nécessaires à son insertion et à son expression, est inoculé :

- soit associé à un vecteur (= virus non pathogène ou bactérie comme

Agrobactérium qui parasite naturellement la plante) ;

- soit par transfert direct (action d'un agent chimique, d'un champ électrique (=

électroporation) ou micro-injection de microparticules métalliques recouvertes

d'ADN (= biolistique)) dans les cellules (protoplastes) de l'organisme cible.

Le transfert simultané d'un gène de sélection permet d'isoler les cellules cibles

effectivement transformées.

VOIR. Multiplication in vitro dans cours de 1e S.

RR - 16/04/17 - 840904185 - 5/8

Par multiplication in vitro les cellules cibles transformées reproduisent et

expriment le gène d'intérêt et produisent des protéines recombinantes (codées

par le gène d’intérêt). La transgénèse, réalisée au niveau cellulaire, se traduit

alors au niveau de tout l'Organisme Génétiquement Modifié (OGM).

Les virus (adénovirus à ADN ou, rétrovirus à ARN) sont des vecteurs

particulièrement commodes. Ils possèdent tout l'équipement permettant

d'identifier la cellule cible et d'y "injecter" leur ADN de façon à ce qu'il s'associe

à celui de la cellule hôte.

► VOIR. Immunologie dans Cours de TS enseignement commun

.

La transgénèse peut être réalisée aussi bien chez les végétaux que chez les

animaux. On parle de Plante Génétiquement Modifiée ou PGM pour qualifier un

OGM végétal.

B. La trangénèse végétale a de nombreuses applications

Résistance à des herbicides, à des insectes ravageurs, à des maladies causées par

des virus et des champignons, au gel, à la sécheresse.

Modification de la teneur des organes consommables en vitamines, en oligo-

éléments, en acides gras ou en acides aminés.

Diminution de la teneur en lignine (bois) des arbres utilisés pour produire la pâte

à papier (c'est la cellulose qui est intéressante).

Meilleure conservation des fruits et légumes par maturation retardée.

Production de molécules thérapeutiques (insuline, interféron, hormone de

croissance, facteur VIII de la coagulation), et de vaccins ("fruits vaccinants").

Etc.

Au fond des objectifs qui ressemblent à ce que les agronomes cherchent à obtenir

par l'hybridation depuis le XIXe siècle.

Des bénéfices sont ainsi attendus dans la protection de l'environnement par la

diminution des traitements chimiques, la réduction des pertes de production

agricole, l'amélioration de la qualité nutritionnelle des aliments.

► TP 2. Les OGM en débat Pas de fichier

► VOIR. Le débat ouvert sur les OGM dans Nathan p. 90 et 91.

► VOIR. Textes récents sur la transgénèse

C. Les OGM sont l'objet d'un débat

La culture d'OGM suscite des interrogations concernant les risques pour

l'environnement et la santé humaine.

Les transgènes introduits dans les variétés cultivées risquent-ils de se

transmettre à des plantes sauvages ?

Les plantes transgéniques "insecticides" risquent-elles de favoriser la résistance

aux toxines d'insectes nuisibles ? de détruire des insectes utiles ?

Les produits consommés, dérivés d'OGM, peuvent-ils augmenter la fréquence des

allergies alimentaires ?

Deux groupes industriels (Novartis et Monsanto) sont en mesure d’avoir un

monopole mondial sur des semences et des produits phytosanitaires utilisés sur la

planète.

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%