mont fleuri

MONT FLEURI

GRASSE

Mont Fleuri est un établissement appartenant à l’ORSAC, Organisation pour la Santé et

l’Accueil. Celle-ci gère 16 établissements du secteur sanitaire et social situés dans le sud est

de la France (sur 21 établissements tous secteurs et situations confondus, pour 2000 salariés).

Son statut associatif garantit à la fois souplesse et dynamisme. Chaque établissement a une

gestion autonome, mais est administré par un conseil unique dont le siège est à Lyon.

A 350 mètres d’altitude, 17 kilomètres de Cannes, cet édifice domine la ville de Grasse,

offrant ainsi une vue mer et montagne, digne d’un hôtel grand standing.

Bien qu’à 2 kilomètres du centre ville , le site jouit d’un calme et d’un environnement presque

campagnard.

HISTORIQUE :

A l’origine, l’association ORSAC signifiait : « Organisation Sanatoriale Catholique ».

Déclarée le 29 septembre 1937 par Robert Sené, un des fondateurs, elle fut reconnue d’utilité

publique 15 ans plus tard.

Le 1er établissement fut créé à l’initiative d’anciens malades tuberculeux, soignés à

Hauteville.

Fut créée ensuite la Rouguière, à Marseille (centre de réadaptation fonctionnelle).

Mont Fleuri fut le 3ème centre en 1952.

Ancien hôtel de 6 étages, il a connu plusieurs occupations : allemands , italiens, américains.

Bâtiment non entretenu, faute de moyens financiers, il se trouvait dans un état de vétusté

extrême.

Son achat fut financé par l’A.E.R.E. (Association pour Etablissements des Réfugiés

Politiques) tant en « secteur retraite » ( 60 lits), qu’en « hôpital pour chroniques » (100 lits).

C’est ainsi que le 10 août 1953 les 24 premiers Russes, hommes et femmes (issus pour la

plupart de l’aristocratie) furent accueillis pour atteindre 60 en avril 54.

Inutile de préciser les difficultés morales et matérielles que rencontrèrent les différents

dirigeants (M et Mme Hanusse, M Troadec, Jacolin, Haudiquet, Boulanger) pour restaurer les

bâtiments.

Le secteur hôpital ne fonctionnant pas « à plein » avec les « chroniques étrangers », il fallut

dès 1954 demandé l’agrément en « Maison de santé médicale », afin de compléter avec des

malades français, assurées sociaux (ou à l’aide médicale).

Mais la plupart de ces malades terminaient leur vie à Mont Fleuri.

C’est en 1957 que M Boulanger, directeur de l’époque, envisagea de donner à l’établissement

sa véritable activité : pouvoir soigner, guérir ou améliorer ces personnes pour les rendre à

leurs foyers et à leurs occupations.

C’est ainsi que Mont Fleuri devint à la fois un « hôpital complémentaire » pour certains, une

« maison de repos » pour d’autres, « maison de retraite et de rééducation fonctionnelle »,

puisqu’il accueillait désormais, blessés du travail, de la route, hémiplégiques, opérés du

système nerveux, etc…

Une subvention de 400 000 francs de la C.R.S.S. fut octroyée, permettant la création et

l’équipement d’une salle de rééducation fonctionnelle (inaugurée en 1964).

Un premier kinésithérapeute fut recruté (attaché).

- 1963 : Un second kinésithérapeute est engagé.

- 1966 : D’autres les rejoindront (pour atteindre 5 en 1975).

- 1971 : - Un premier médecin de médecine physique vient en « adjoint » épauler le

généraliste à plein temps des débuts.

- Un nouveau directeur, M Andrieu, s’investira pleinement jusqu’en 1988.

- A partir de 1972, une évolution vers une médicalisation plus poussée, accompagnée par une

régionalisation, a entraîné un recrutement plus « hospitalier ».

A la demande de nombreux médecins et chirurgiens du département, cette section est dotée

d’un service de rééducation fonctionnelle.

Une augmentation du personnel s’impose (3 infirmières et 2 aide-soignantes sont engagées),

ainsi qu’une augmentation du prix de journée.

- 1975 : - Un médecin gériatre se voit confier la section retraite qui a acquis 23 lits

supplémentaires sur un autre site.

- Nous sommes à 9 infirmières, 14 aide-soignantes, 6 kinésithérapeutes.

- 1 orthophoniste est venu « étoffer » l’équipe.

- Des employés des services généraux et administratifs s’y ajoutent.

Parallèlement, d’importants et permanents travaux d’aménagements, de réfections sont

réalisés (monte-charge, chapelle, escaliers de secours, humanisation des chambres,

aménagement d’un atelier, de la chaufferie, etc…)

- 1988 : M Réalini J.J succède à M Andrieu avec de nouveaux projets d’envergure,

notamment architecturaux pour un centre plus « moderne ».

- 1992 : Une orientation importante vers la neurologie se profile, avec l’arrivée d’une nouvelle

équipe médicale.

Une étroite collaboration avec le C.H.U. de Nice, en particulier pour les A.V.C., vase

concrétiser.

- 1994 : L’appellation officielle « C.R.R. » est obtenue.

- 1995 : L’aménagement d’un parking de 3 niveaux (100 places) est devenu impératif.

- 1997 : Une magnifique restauration fonctionnelle du jardin est réalisée.

- 1999 : Début de la 1ère tranche de travaux très complexes, par la restructuration des locaux.

- Entre 2001 et 2003 : Les travaux vont représenter 50 millions de francs d’investissement.

- 2004 « devrait voir » le mélange d’occupation des dits locaux, avec extension du plateau

technique.

La maquette présentée, en regard de « l’ancien » centre, se passe de commentaires sur

l’ampleur du projet.

L’équipe a aussi grandie. La partie rééducation pour 102 lits compte actuellement :

-3 médecins à temps plein, 9 kinésithérapeutes, 3 ergothérapeutes, 1 + ½ orthophoniste, 2

surveillantes, 15 infirmières, 31 aide-soignantes, 12 agents hospitaliers, 1 assistance sociale, 1

diététicienne, 1 manipulatrice radio ;

ainsi que des spécialistes « attachés » : 1 cardiologue, 1 neurologue, 1 psychiatre, 1

pharmacien, 1 psychologue.

Mais ce pool reste insuffisant par rapport à l’importance des prises en charge. En effet, le

nouveau projet d’établissement prévoit en équilibre des pathologies 50% traumato/orthopédie,

et 50% neurologie (pour respectivement 60% et 40% actuellement).

La réduction du temps de travail a encore majoré ce manque d’effectif. Des postes restent à

pourvoir.

C’est aussi l’heure de la qualité : Mont Fleuri s’est aussi engagé dans l’accréditation avec la

démarche qualité, pour acquérir des lettres de noblesse devenues indispensables.

Autant dire qu’il reste beaucoup à faire, mais quel fabuleux moteur de motivation !

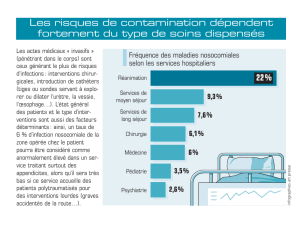

Les facteurs de risque devront être évalués au début de chaque prise en charge de façon à mettre

en œuvre les mesures de prévention adaptées .

Tous ces facteurs se retrouvent à des degrés différents selon les patients, les activités et les structures,

générant un risque variable d’infection nosocomiale, d’où la proposition de constituer 4 groupes de travail pour

étudier la prévention des infections nosocomiales :

- la rééducation respiratoire, dans laquelle la voie aérienne est une voie de contamination

privilégiée,

- la réadaptation fonctionnelle, où le risque de transmission est préférentiellement manu

porté,

- l’ergothérapie, qui peut favoriser la contamination indirecte par le matériel,

- les centres de vie, où tous les patients qui bénéficient de rééducation ou réadaptation ont

une vie sociale au sein de ces établissements, ce qui rend le contrôle du risque infectieux

plus complexe.

Parlons de l’infection nosocomiale

1 DEFINITION

L’infection nosocomiale est une infection qui se déclare pendant un séjour hospitalier ou lors d’une

activité de soins ( à domicile, en cabinet libéral). D’après la circulaire du 13 octobre 1988 relative à

l’organisation de la surveillance et de la prévention des infections nosocomiales, on entend par infection

nosocomiale :

- toute maladie provoquée par des micro-organismes,

- contractée dans un établissement de soins par tout patient après son admission (délai de 48

à 72 heures ou inférieur ou supérieur si on peut faire la preuve d’un lien de cause à effet)

soit pour hospitalisation soit pour y recevoir des soins ambulatoires,

- que les symptômes apparaissent lors du séjour ou après,

- que l’infection soit reconnaissable aux plans clinique et/ou micro biologique.

Ces caractéristiques concernent également le personnel hospitalier en raison de ses activités.

2 COMMENT EXPLIQUER L’INFECTION NOSOCOMIALE

« L’infection nosocomiale est la résultante de plusieurs facteurs : le malade (son terrain), les techniques

médico-chirurgicales, le traitement ( corticoïdes, immunodépresseurs) et l’environnement hospitalier.

Dès qu’il est en soins, le patient, doté de ses propres défenses à l’infection ( état physiologique,

nutritionnel, immunitaire et flore microbienne endogène) doit faire face à deux éléments : son traitement et

l’environnement . Dans cet affrontement, soit le malade se défend correctement et n’est pas victime d’infection,

soit il est déficient ou la concentration en micro-organisme set trop importante, et il développe une infection à

partir de ses propres germes (auto-infection) ou à partir des germes extérieurs (hétéro-infection).

La dose administrée :

- pour qu’il y ait infection, une dose minimale infectante (D.M.I.) est nécessaire ; elle est

élevée pour les bactéries ( de l’ordre de 1 million) et faible pour les virus( dizaine ou

centaine)

- la D.M.I. varie en fonction de la voie de pénétration (plus faible par voie sanguine) et de

l’état immunitaire du malade.

L’état de réceptivité dépend :

- des défenses et donc de l’état d’immunité du patient ( en centre, on rencontre de plus en

plus de malade fragiles immuno-déprimés, âgés),

- des facteurs de risque présentés par l’individu ( BCO, asthme, intervention, cancer).

Pour applique les mesures préventives de façon adaptée, il est intéressant de connaître l’écologie des

micro-organismes.

Tableau I : Ecologie de quelques microorganismes

-MICRO-

ORGANISME

IDENTITE

RESERVOIR

TRANSMISSION

PREVENTION

Staphylocoque

doré

Cocci-Gram +

Homme : portage

.rhino-pharyngé

.cutané(peau, cuir

chevelu, périnée)

.digestif

Environnement : air,

eau, surfaces sèches,

partout

Directe par voie

rhino-pharyngée

Indirecte : mains,

matériel, eau, air

-Eradication du

portage chez le

personnel encas

d’épidémie ou chez

le patient avant une

intervention

-Port de masque, de

gants, de surblouse

-Lavage des mains

-Désinfection du

matériel

-Renouvellement

d’air

Pneumocoque

Cocci Gram +

(Famille

Streptocoque)

Homme :portage

rhino-pharyngé

Environnement

Directe par voie

rhino-pharyngée

-Port de masque

-lavage des mains

-port de gants, si

contact avec des

sécrétions.

Entérocoque

Cocci Gram +

(Famille

Streptocoque)

Homme : rhino-

pharyngé

Tube digestif

Voie génitourinaire

Environnement :

Très résistant

Surface

Eau matériel

Air

Directe : voie rhino

pharyngée

Indirecte :

.mains

.matériel

.eau contaminée

-lavage des mains

-port de gants

-désinfection du

matériel (masque,

bassin)

-qualité de l’eau

Klebsiella

pneumoniae

Gram –

Famille des

Entérobactéries

Homme :

.rhino pharynx

.muqueuses

.peau

.intestin

Environnement :

Eau, sol, réservoirs

humides

(masque aérosol,

humidificateur…)

Directe par voie

rhino pharyngée

Indirecte : mains,

matériel,

eau ,liquides

-port de masque

-lavage des mains

-désinfection du

matériel

-vigilance vis à vis

des milieux humides

Pseudomonas

Aeroginosa ou

pyocianique

Bacille Gram -

Homme : rarement

porteur sain, mais

porteur malade

Environnement :

eau,stagnante, sol,

milieux humides,

végétaux

Indirecte :

Eau,

Matériel,

(humidificateur…)

Mains

Opportuniste+++

-désinfection des

masques d’aérosol,

humidificateur,

barboteurs.

-suppression des

plantes

6

6

1

/

6

100%